- 3.59 MB

- 2022-06-16 12:40:11 发布

- 1、本文档共5页,可阅读全部内容。

- 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。

- 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。

- 文档侵权举报电话:19940600175。

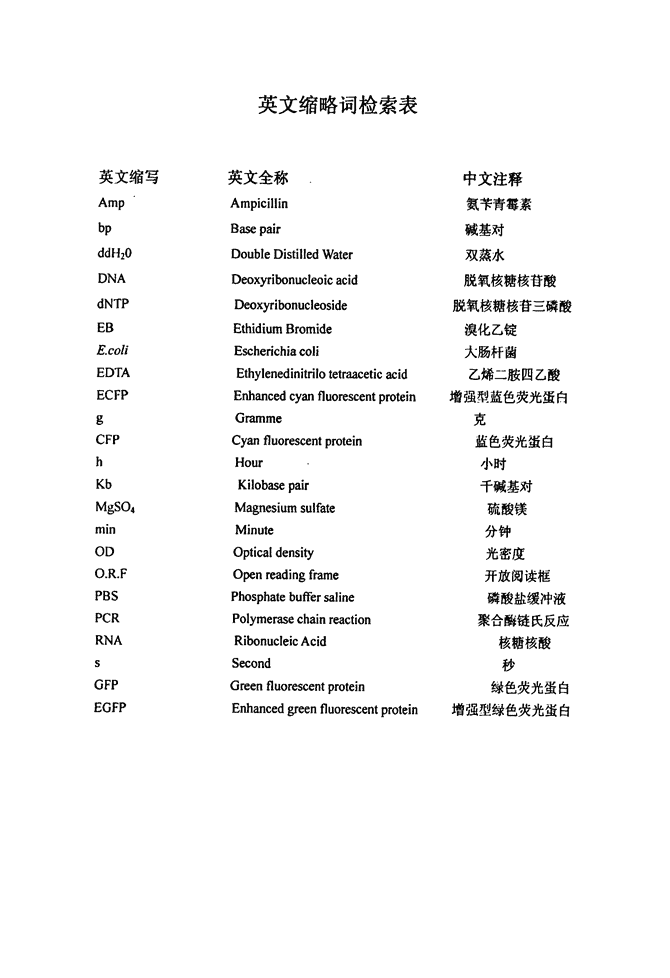

英文缩写AmpbpddH20DNAdNTPEBEcoliEDllAECFPgCFPhKbMgS04rainODo.R.FPBSPCRRNASGFPEGFP英文缩略词检索表英文全称AmpicillinBasepairDoubleDistilled腑ferDeoxyribonucleoicacidDeoxyribonucleosideEthidiumBromideEscherichiacoliEthylenedinitriIotetraaceticacidEnhancedcyanfluorescentproteinGrammeCyanfluorescentproteinHourKilobasepairMagnesiumsulfateMinuteOpticaldensityOpenreadingframePhosphatebuffersalinePolymerasechainreactionRibonucleieAcidSecondGreenfluorescentproteinEnhancedgreenfluorescentprotein中文注释氨苄青霉素碱基对双蒸水脱氧核糖核苷酸脱氧核糖核苷三磷酸溴化乙锭大肠杆菌乙烯二胺四乙酸增强型蓝色荧光蛋白克蓝色荧光蛋白小时千碱基对硫酸镁分钟光密度开放阅读框磷酸盐缓冲液聚合酶链氏反应核糖核酸秒绿色荧光蛋白增强型绿色荧光蛋白

关于学位论文原创性和使用授权的声明本人所呈交的学位论文,是在导师指导下,独立进行科学研究所取得的成果。对在论文研究期间给予指导、帮助和做出重要贡献的个人或集体,均在文中明确说明。本声明的法律责任由本人承担。本人完全了解山东农业大学有关保留和使用学位论文的规定,同意学校保留和按要求向国家有关部门或机构送交论文纸质本和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权山东农业大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文和汇编本学位论文。保密论文在解密后应遵守此规定。论文作者签名:导师签名:日期:赴辎

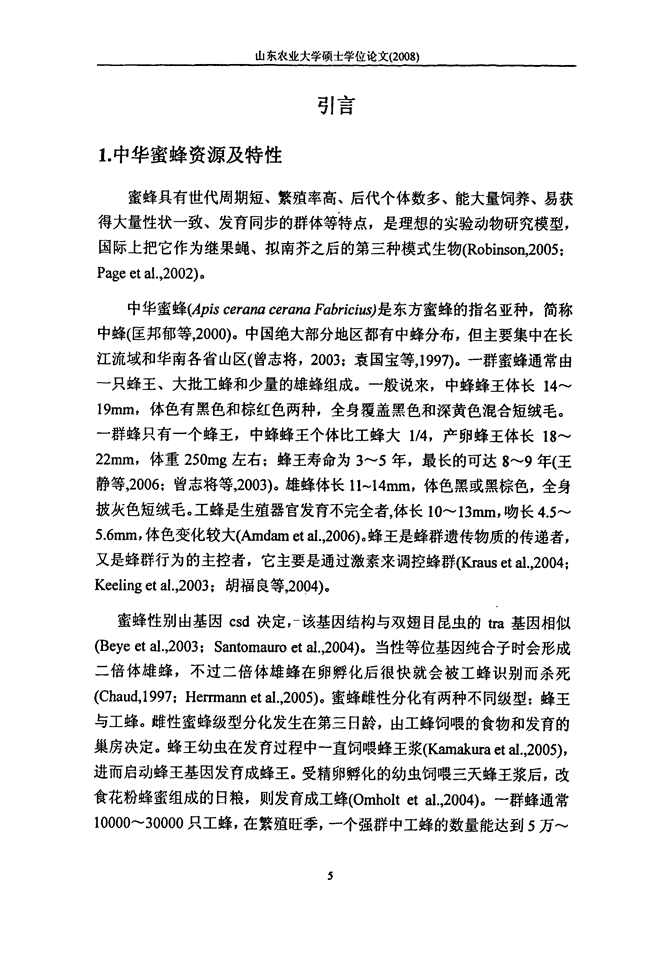

山东农业大学硕士学位论文(2008)1.中华蜜蜂资源及特性引言蜜蜂具有世代周期短、繁殖率高、后代个体数多、能大量饲养、易获得大量性状一致、发育同步的群体等特点,是理想的实验动物研究模型,国际上把它作为继果蝇、拟南芥之后的第三种模式生物(Robinson,2005:Pageetai.,2002)。中华蜜蜂(ApJsceranaFabrwjus)是东方蜜蜂的指名亚种,简称中蜂(匡邦郁等,2000)。中国绝大部分地区都有中蜂分布,但主要集中在长江流域和华南各省山区(曾志将,2003;袁国宝等,1997)。一群蜜蜂通常由一只蜂王、大批工蜂和少量的雄蜂组成。一般说来,中蜂蜂王体长14---19mm,体色有黑色和棕红色两种,全身覆盖黑色和深黄色混合短绒毛。一群蜂只有一个蜂王,中蜂蜂王个体比工蜂大1/4,产卵蜂王体长18"-22ram,体重250mg左右;蜂王寿命为3"--5年,最长的可达8---9年(王静等,200&曾志将等,2003)。雄蜂体长1l~14mm,体色黑或黑棕色,全身披灰色短绒毛。工蜂是生殖器官发育不完全者,体长10~13mm,吻长4.5~5.6mm,体色变化较大(hmdameta1.,2006)。蜂王是蜂群遗传物质的传递者,又是蜂群行为的主控者,它主要是通过激素来调控蜂群(Krauscta1.,2004;Keelingeta1.,2003;胡福良等,2004)。蜜蜂性别由基因csd决定,一该基因结构与双翅目昆虫的tra基因相似(Beyeeta1.,2003;Santomauroeta1.,2004)。当性等位基因纯合子时会形成二倍体雄蜂,不过二倍体雄蜂在卵孵化后很快就会被工蜂识别而杀死(Chaud,1997;Herrmanneta1.,2005)。蜜蜂雌性分化有两种不同级型:蜂王与工蜂。雌性蜜蜂级型分化发生在第三日龄,由工蜂饲喂的食物和发育的巢房决定。蜂王幼虫在发育过程中一直饲喂蜂王浆(Kamakuraeta1.,2005),进而启动蜂王基因发育成蜂王。受精卵孵化的幼虫饲喂三天蜂王浆后,改食花粉蜂蜜组成的日粮,则发育成工蜂(Omholteta1.,2004)。一群蜂通常10000"--30000只工蜂,在繁殖旺季,一个强群中工蜂的数量能达到5万~5

室内人工饲养中华蜜蜂技术及卵显微注射ECFP堆I★J的研究6万只(曾志将等,2003;Winston,1987)。蜜蜂具有清理行为,中蜂也不例外。蜜蜂对发育不正常幼虫或姐妹蜂有惊人的判断能力。护理蜂(Guiduglieta1.,2005)日同检查巢房,通过不断插入头和胸部到巢房检测卵是否正常。据报道蜜蜂可能是根据卵表面的一些物质来判断,蜂王产的卵表面上有比工蜂产的卵更复杂的烃类物质,蜂王产的卵表面上有脂肪醇醋酸盐、烯烃、甲基酰胺等物质(Gozanskyeta1.,2003)。工蜂产的卵是工蜂清理的一个目标,而工蜂另外一个清理目标则是感染病菌或受伤的卵、幼虫和蛹。护理蜂通过敏感的嗅觉能觉察到幼虫的异常,即使封盖了也能鉴定出,然后工蜂将其清理,如封盖就把蜡盖咬丌,拨出幼虫或蛹。据报道蜜蜂清理患病幼虫的行为是由两种稳性基因控制,有时一个蜂群会出现这两种基因中一个缺失或较少,那么蜂群就不清除病虫或清除不力(Glenn,2002)。2.蜜蜂幼虫室内饲养研究进展蜜蜂幼虫食物由工蜂中的专职饲育的护理蜂(Millareta1.,1994:)提供,人工对幼虫操作,幼虫往往会被工蜂遗弃(郑火青等,2006;Gozanskyeta1.,2003),这造成了人为干预下对蜜蜂幼虫研究的困难。1987年,VandenbergandShimanuki(Vandenbergeta1.,1987)建立了实验室内人工饲养西方蜜蜂幼虫的技术。蜜蜂幼虫试验室内人工饲养研究最早开始于1924年,此后陆续有人进行这方面的试验(Jay,1964)。但研究饲养的均是西方蜜蜂。而且早期饲养结果幼虫羽化率均偏低(Weaver,1995Mitsuieta1.,1964),随着近年来研究的开展,室内饲养技术越来越成熟,已有研究人员应用此室内饲养技术评估农药等杀虫剂对蜜蜂幼虫的影nlhJ(Czoppelteta1.,1986;Daviseta1.,1988),也有研究人员应用此技术对防治蜜蜂美洲幼虫病的药效进行评估(Pengeta1.,1992,1996);Cheneta1.(1997)和Pengeta1.(1992;1996)均曾利用人工培养的技术测试病原微生物和孢子对西方蜜蜂幼虫的影响。陈裕文等成功建立了室内人工饲养西方蜜蜂幼虫的技术(陈裕文等,2000)。陈裕文等对蜂王、工蜂和雄蜂3个级型的西方蜜蜂0.12h的初孵化幼虫进行饲养,在6

山东农业大学硕士学位论文(2008)人为控制的环境下,蜂王的羽化率达60%且其羽化的成蜂中有46.3%为蜂王;喂以针对工蜂级型所设计的日粮,幼虫排便率高达94.4%,成蜂羽化率则达80.0%以上,且羽化个体全为工蜂;以雄蜂级型设计的幼虫日粮饲喂的幼虫,成蜂羽化率则达70.O%.2002年,陈裕文等采取日转移法移殖1日龄东方蜜蜂幼虫饲喂只有12.2%的幼虫进入排便期,最后只有4.9%的幼虫羽化为工蜂,移殖2日龄幼虫最后有66.7%进入排便期但最终均没有顺利化蛹或羽化而死亡。目前,西方蜜蜂的研究在国内外已经做了很多,其室内人工饲养也已经有很多报导,实验室内人工饲育西方蜜蜂至羽化成蜂的技术也已经建立,而中蜂幼虫室内培养还处在探索阶段,至今尚未有成功的报道。3.蜜蜂转基因研究进展转基因是蜜蜂作为生物反应器生产动物药用蛋白的重要手段。转基因蜜蜂的研究是指将外源基因通过试验导入的手段在蜜蜂基因组内整合并能稳定表达,其实质是定向改造蜜蜂的遗传组成。近40年来,国内外在转基因蜜蜂的研究方面取得了一些成果,获得了一些稳定的基因转移阳性个体,为实现转基因蜜蜂作为生物反应器生产动物药用蛋白奠定了良好的前期基础。随着功能基因组工具运用和近来蜜蜂基因序列连续注释(http."//www,hgsc.bcm.tmc.edu),蜜蜂分子水平研究不断提高,蜜蜂转基因研究也在不断发展。王浆腺做为蜜蜂工蜂特有的营养腺,虽然与牛、羊等家畜的乳腺有着十分相似的地方,但王浆中干物质的含量(可达34%"--35%)比牛羊乳中干物质的含量(11%----12%)要高得多。而MRJP蛋白(一种黄蛋白)占王浆鲜重的14%。MILIPs基因家族中,MILIPl、MRJP2、MRJP3仅在泌浆期工蜂的王浆腺(HG)中高丰度特异表达。目前MRJPl的启动子已有报道,所以只要克隆MRJP2和MRJP3的启动子来取代转基因载体上的看家基因启动子,便可驱动外源基因在哺乳工蜂的王浆腺中高水平特异表达,生产出含活性药物的王浆。若能将人类有益的功能基因、药用蛋白基因等转移到王浆腺中表达,将大大加快利用转基因生物反应器生产药物在伦理学及其商7

室内人工饲养中华蜜蜂技术及卵显微注射ECFP基IXl的研究品化方面的进程。目前,中蜂外源基因转移成功的研究报道还比较少。PiggyBac转座子载体(张青文,2000;张巧利等,2005)是最有希望建立蜜蜂转基因技术体系的载体系统。3.1蜜蜂转基因方法3.I.1蜜蜂卵显微注射转基因显微注射技术是一种借助光学显微镜,直接把外源性DNA注射到动物早期胚胎、胚胎干细胞、细胞或卵母细胞中,然后生产转基因动物个体的方法(Gordoneta1.,1980)。显微注射技术首次用于动物转基因始于1980年,Gordon等人用显微注射的方法将纯化后的DNA注射进小鼠的晶胚,获得了转基因小鼠。随后,历经多个实验室进行研究检测确认,直接注射纯化的DNA到胚胎以生产转基因动物的方法确立下来。国内外诸多研究者对蜜蜂卵显微注射的可行性进行了研究。加拿大Milne等对意大利蜜蜂卵显微注射,他们将刚产下的每个蜂卵注射0。2~0.4nl的石蜡油,然后在35℃环境的石蜡油中孵化,结果注射的卵孵化率为21%(Milneeta1.,1988)。加拿大小米尔恩等用在竖式拉管机上拉制而成的硅质毛细管做注射用玻璃针头,将卵取出放在胶条上,卵的尾段在胶条之外,露出长度大约为卵长度的1/4,卵上覆盖一薄层石蜡油,之后进行注射,结果有21%的注入石蜡油的卵可一直活到孵化,但经注射后的卵的胚胎发育时间比自然状况下要长些.fllj瑞宜等用石蜡油对1日龄中蜂卵进行显微注射,置于(3钍1)℃恒温箱中孵化,其注射的中蜂卵平均孵化率为35.13%Cg瑞宜等,1998)。挪威农业大学Omholt等研究者第一次报道通过显微注射技术生产了嵌合体蜜蜂幼虫。他们利用蜂王产下含1024~2048个细胞核的8~9小时的卵作供体,用产下含l"---4个细胞核的1~3.5小时的卵作受体,把供体前端抽取的卵质显微注射到受体前端,结果受体卵孵化率为26%,而孵化的幼虫中有13.5%的是嵌合体幼虫(Omholteta1..1995)。8

山东农业大学硕上学位论文(2008)2006年,该实验室专家再次用显微注射技术制造嵌合体蜜蜂成功(Bergemetal。2006)。昆虫转基因常用显微注射法,如1989年和1995年通过该法注射蚕卵获得成功(Nikolaeveta1.,1989;李振刚等,1995).蜜蜂卵在显微注射外源基因转移研究方面具有许多优势。蜂卵大,是果蝇卵的14倍,蜜蜂卵长约1.6mm一-"1.8mm,最大直径0.35mm,体积约135nl(Omholteta1.,1995:Bergemeta1.,2006)。蜂卵很容易大量获得,蜂王一天可产1500多个卵:蜜蜂受精卵体外发育,卵后端卵膜松软,易于操作。蜜蜂卵的卵膜没有家蚕、果蝇卵壳硬,卵膜厚度约0.19m"-"0.251.tm(家蚕卵壳179m),易于玻璃针注射时穿过,不用去壳就能将外源DNA注入卵内,而家蚕或果蝇卵注射时必须破卵壳和脱水(Omholteta1.,1995:Milneeta1.,1988)。蜜蜂卵大约需要lO小时形成细胞胚囊,果蝇只要2小时,时间长也有利于选择合适注射卵样品(Milneeta1.,1988)。随着生物技术的不断发展和进步,蜜蜂显微注射转基因技术必将不断完善,成熟。3.1.2蜜蜂精子介导法转基因1989年意大利学者Lavitrano首次利用精子为载体介导基因转移,得到转基因小鼠阳性率30%。该实验的成功开辟了转基因动物生产的新途径。这一新的转基因方法立即被众多研究者所采用。昆虫精子能与外源DNA紧密结合被Atkinson等于1991年证明后,昆虫精子载体法转基因研究迅速开展开来。铜绿蝇、桑蚕、家蚕、蚊子等相继利用此法转基因获得成功。蜜蜂精子与外源DNA分子结合问题也于1989年首次展开研究(Milneeta1.,1989)。据其报道蜜蜂精子可以快速地与外源’DNA分子结合,约97%的DNA分子粘在精子表面,3%进入到精子内部,进入精子内部的DNA分子其分子结构和大小保持不变,而进入精子内部的仅有3%的DNA分子将是精子介导法转基因的最大功臣。2年后,Atkinson等(1991)通过将蜜蜂精子与外源DNA进行共培养,证实蜜蜂精子确实能够吸收外源DNA分子。蜜蜂精子活力强,室温下可保持活力数天,更甚者在蜂王贮精囊内可以保持几月到几年。Robinson等(2000)以西方蜜蜂精子作为外源9

室内人工饲养中华蜜蜂技术及卵碌微注射ECFP基}}:I的研究DNA载体,将线性化的外源基因DNA与精子混合,利用人工授精技术将携带外源DNA的蜜蜂精子导入蜂王贮精囊,在蜂王后代中可以检测到精子携带的外源DNA,西方蜜蜂精子介导外源基因DNA转基因成功。国内使用蜜蜂精子介导外源基因DNA转基因直到郭东生(郭东生等,2007.)以意大利蜜蜂为实验材料,用GFP作为外源性报告基因和目的基因才见成功报道。其研究结果在幼虫期检测到荧光。随后,郭东生等(郭东生等,2007.)又以EGFP为报告基因,探讨中蜂精子介导基因转移技术的可行性,并成功的生产出绿色荧光阳性群。3.1.3其他载体介导法蜜蜂基因沉默(RNA干扰)一般是通过将dsRNA显微注射到胚胎、幼虫或蛹中对基因功能进行分析,将与靶基因的转录产物mRNA存在同源互补序列的双链RNA(doublestrandRNA,dsRNA)导入细胞后,能特异性地降解该mRNA,从而产生相应的功能表型缺失。基因沉默在意大利蜜蜂转基因上的研究取得较理想效果。蜜蜂基因沉默研究的第一篇报道是2002年Beye等研究的意大利蜜蜂上dsRNA介导的基因沉默现象。2003年Amdam等也报道了意大利蜜蜂基因沉默现象,用与Beye等同样的dsRNA直接对刚出房的工蜂进行腹腔注射,结果96%的处理蜂显示突变表型,也取得预期效果。电穿孔法是蜜蜂转基因较少使用的一种方法。TakekazuKunieda和TakeoKubo(2004)报道了利用活体电穿孔法将外源基因导入成年工蜂头部的研究。他们通过此法将绿色荧光蛋白质粒转移到成年蜂头部后并观察到绿色荧光。郭东生等(郭东生等,2007)成功地通过精子介导法将外源基因DNA的EGFP基因导入中蜂卵内。近年来,转座子载体法和病毒载体法越来越得到研究者们的青睐。1997年,有人试图以P转座子及来自果蝇的Mariner转座子Mosl(mosaic.1)为载体进行蜜蜂转化,但未获得成功。2007年1月,Ando等成功地利用杆状病毒介导的反转录转座子,对欧洲蜜蜂幼虫和蛹实行了基因转移(Andoeta1.,2007)。Kimura实验室及美国的一个实验室也正在尝试以来自鳞翅目昆虫Trichoplusiani的piggyBac转座子进行蜜蜂的转化工作IO

山东农业犬学硕二l:学位论文(2008)(Robertson,2005;张巧利等,2005)。PiggyBae转座子载体(张青文,2000;张巧利等,2005)是最有希望建立蜜蜂转基因技术体系的载体系统。本实验室将把分别含有piggyBaeORF和报告基因3×P3.ECFP的质粒载体pCasper-hs.off和pXZ.BacII.ECFP导入中蜂基因组中,从而获得转基因蜜蜂,为蜜蜂基因工程育种和以蜜蜂为生物反应器生产目的蛋白提供理论和基础资料(Andoeta1.,2007)。3.2报告基因ECFP的优点报告基因是指其表达产物易被检测,且易与内源性背景蛋白相区别的基因(刘志锋等,2002)。传统转基因研究中使用过的报告基因有p.半乳糖苷酶(13-Lac)、氯霉素乙酰转移酶(CAT)、新霉素乙酞转移酶(NPII)、荧光素酶(Lux)和p一葡萄糖苷酶(p.GUS)等。但这些传统的报告基因或多或少都有着本身的缺点。新霉素、氯霉素基因作报告基因的编码产物其毒副作用对转基因个体的幼胚产生伤害,其检测必须依赖于放射性化学物质,而且气线性范围和灵敏性较其它报告基因差;以B.半乳糖苷酶基因作报告基因成本高且操作繁琐,因为需要外源底物X.gal和诱导物俨粥的参与,色谱分析敏感性低,线性动态范围窄;荧光素在机体内随质流移动,加入荧光素以检测荧光素酶报告基因时,造成其本身难以准确地指示荧光素酶基因的特异性表达部位;检测GUS基因时,细胞的超微结构会在染色的物理、化学步骤中受到损伤,而且其所需底物成本较高,也会对细胞有一定的毒害作用,其葡萄糖苷酶本身在细胞内定位准确性也受中间反应扩增的影响(Jef】融rSoneta1.,1987;Wangeta1.,1994;Millareta1.,1992)。绿色荧光蛋白(删是从维多利亚发光水母中分离出来的荧光蛋白。其最大的优点就是在无需裂解细胞的情况下,就能检测活体组织和细胞的基因表达,而且安全无害。自从1991.年GFP基因克隆依赖,已经有多种觎P突变体问世,包括蓝绿色荧光蛋i刍(cyanfluorescentprotein,CFP)、黄色荧光蛋白(yellowfluorescentprotein,YFP)和蓝色荧光蛋白(bluefluorescentprotein,BFP),它们都显现出优于野生型G即的特性(Tavareeta1.,2001)。

室内人工饲养中华蜜蜂技术及卵显微注射ECFP矧大J的研究ECFP是蓝绿色荧光蛋I刍(cyanfluorescentprotein,CFP)的增强型,是一种优化了的∞P突变体。在绿色荧光蛋白的天然荧光基团的Tyr66残基位置突变为Try。ECFP更易于在动物细胞中表达。ECFP基因具有下列优占.J、⋯(1)检测方便。因为ECFP荧光反应不需要外加底物,酶或其它共反应因子,荧光蛋白在表达时可自身催化形成荧光基团,不同以往常用的LacZ、LUC、CAT、GUS等报告基因,尤其适于活体内的原位、实时表达和即时检测。ECFP发射的荧光用肉眼或荧光显微镜就可以检测到,使用ECFP荧光标记可以免除在检测时底物对细胞造成的一些物理、化学损伤,降低了添加的辅因子在对转基因个体进行观察时造成的假象,同时又降低了检测成本,简化了繁琐操作。(2)分子量小,对细胞无毒性。ECFP是相对较小的分子且是单体蛋白,使之易于进行融合表达蛋白研究,也不存在这些物质可能难于进入细胞的问题,根据目前所有研究结果,ECFP对目的基因的功能没有什么影响,大量表达对细胞也没有毒性,细胞仍可连续传代培养。其它报告基因,如来自萤火虫的荧光素酶基因,不干扰细胞功能,但其相对分子质量较大为61kDa。p.葡糖醛酸酶基因不能在哺乳动物中使用,D.葡萄糖苷酶不能在植物中使用,因为这2个基因能干扰转染。(3)共用性和通用性。ECFP基因的共用性首先表现在它的表达几乎没有受体范围的限制,在原核和真核生物中都获得了成功的表达,我们认为这是一种在生物界较为“通用”的基因;其次,因为ECFP较小,编码ECFP的基因序列也较短,所以它可以很方便地同其它序列一起构建多种质粒,而不至于使质粒过大影响转化频率,适用于多种转化方式。因此,在转基因研究中,利用ECFP作报告基因则可以大大提高转基因动物的成功率,减少转基因个体筛选、鉴定方面的工作量。4.本研究的目的和意义建立实验室内人工饲养蜜蜂的技术体系,是蜜蜂作为模式生物研究的12

山东农业大学硕士学位论文(2008)基础。由于中蜂的环境和营养需要与西蜂有所不同,中蜂幼虫的实验室人工饲养至今尚未成功。开展这方面的研究,不仅可以填补该领域的空白,而且对中蜂的营养需要、生长发育及转基因研究工作也有非常重要的意义。本研究以中华蜜蜂卵和幼虫为研究对象,以实验室内其正常发育为目标,模拟自然状况下蜜蜂卵和幼虫发育的环境条件,探索可行的蜜蜂卵和幼虫的饲养模式,建立完整的室内人工饲养中蜂卵和幼虫的技术体系;在此基础上,以ECFP基因为目的基因,尝试建立蜜蜂卵显微注射转基因的方法,为下一步利用蜜蜂作为生物反应器生产动物药用蛋白打下基础。

室内人工饲养中华蜜蜂技术及卵娃微注射ECFP基I大J的研究试验一室内中华蜜蜂卵和幼虫的人工培养以实验室内中蜂卵和幼虫的正常发育为目标,模拟自然状况下蜜蜂幼虫发育的环境条件(Vandenberg,eta1..,1987),排除蜂群亲代照顾所造成的困扰,探索可行的幼虫饲养模式,尝试建立室内人工饲养中蜂的技术体系。1材料与方法1.1试验材料1.1.1中蜂取自中华蜜蜂养殖场。1.1.2主要仪器YXQ.LS一50S立式压力蒸汽灭菌器(上海博速实业有限公司医疗设备厂)LRH.250生化培养箱(上海一恒科技有限公司)细胞培养板(24;fLx3.4ML)(ComingIncorporated)电热恒温干燥箱(上海跃进设备有限公司)1.1.3试剂70%乙醇溶液;10%硫酸溶液;64%甘油溶液。1.1.4营养组分无菌水;鲜蜂王浆(含水量18%):D一果糖(含量100%);D一葡萄糖(含量100%);酵母提出物(含量100%)。1.2试验方法1。2。l中蜂卵的人工培养预试验后,组织六群强群中蜂,取6h以内大小的卵进行培养试验。14

山东农业大学硎I:学也硷文f2∞8)试验使用3个24孔培养板,每孔1条卵共72条卵。95%R.H,34℃恒温避光培养箱中进行培养。全过程观测卵的生长状况。1.2.1.I卵的移取试验Ii{『,在选好的中蜂蜂群里抽出一张巢脾.将其上的卵清理,再放入蜂群由工蜂彻底清理。利用隔王框将蜂王限制在这张巢脾上,5—6h后,迅速提出隔王框中的仔脾,用防紫外线的布包好带回实验室(卢宜娟等,2007)。这样就可以获得6h以lI|大小的卵进行试验。用特制移卵器(见罔)将卵从巢房中取出,置于预温后的培养板孔内(孔内铺有一薄层鲜王浆)。圈1-I移卵嚣Fig.1一lTheapparatusformovingegg1.2.1.2卵的培养将转移卵后的培养板放入孵化器内(95%R.H),孵化器再放入避光、34"C恒温培养箱中进行培养。全过程观测卵的生长发育情况。1.2.2中蜂幼虫的人工饲养1.2.2.1试验设计试验】:不同日粮组分对中蜂幼虫发育的影响为了获得比较理想的中蜂幼虫同粮配比,参照VandenbergandShimanuki(Vandenbergeta1.,1987)雕]幼虫基础日粮配方,配制三种中蜂幼

室内人工饲养中华蜜蜂技术及卵显微注射ECFP基I大J的研究虫日粮,以供筛选。三种中蜂幼虫同粮(1arvaldiet,LD)的配方如表1所示。表1中蜂幼虫日粮组分Table1ThecompositionofdietwithApiscerattaceranalarva无菌水D一果糖D一葡萄糖酵母提出物鲜蜂王浆376l5037160373l56注:表中数据为质量百分比;三种日粮分别配制,现朋现配。预试验后,根据中蜂幼虫日粮(1arvaldiet,LD)的配方.表l和不同日龄幼虫的R粮添加量.表2(单位:“l/条)进行饲喂试验。试验按日粮分为3个处理,每个处理6个培养板(24孔)即6个重复。每个处理取l同龄幼虫144条(每孔1个幼虫),3个处理18个培养板共432条。全过程观测幼虫生长状况,测定化蛹率、羽化率、存活率等,观测比较LDl,LD2和LD3三种日粮的饲喂效果。表2不同日龄幼虫的日粮添加量Table2thesupplementofdietaccordingtodifferentageofhoneybeelarvae试验2:不同移虫模式对中蜂幼虫的影响试验日粮统一为试验1中饲喂效果最佳的日粮配方。不转移组和日转移组两个处理,每个处理3个培养板即3个重复。每个处理取1日龄幼虫16

山东农业火学硕J:学位论文(2008)72条共144条。全过程观测幼虫生长状况,测定化蛹率、羽化率、存活率等,观测比较不转移组和日转移组两种移虫模式的饲喂效果。试验3:不同培养板对中蜂幼虫发育的影响试验日粮统一为试验l中饲喂效果最佳的日粮配方,移虫模式为试验2中饲喂效果较好者。试验设置重复利用的培养板和新培养板(均为24孔)两个处理,每个处理4个培养板即4个重复。每个处理取1日龄幼虫96条共192条。全过程观测幼虫生长状况,测定化蛹率、羽化率、存活率等,观测比较使用新培养板和重复利用的培养板的饲喂效果。1.2.2.2中蜂幼虫的移取与培养1.2.2.2.1培养板的准备用蒸馏水清洗重复使用的培养板,70%乙醇消毒;再将培养板置于消过毒的托盘中,于60℃恒温干燥箱内干燥约4h,取出。1.2.2.2.2幼虫的转移在超净工作台上,按照试验设计,培养板每孔内按照表2添加LD,再置于34℃预温5分钟。用特制移虫针从巢脾移出小幼虫,置入预温后的培养板孔内,每孔1只,使幼虫漂浮于LD中。1.2.2.2.3幼虫的培养将转移幼虫后的培养板放入的幼虫孵化器1为(95%R.H),孵化器再放入34℃、避光、34℃恒温培养箱中进行培养。每天观察幼虫发育情况,并按同粮添加方案添加LD。添加新的日粮前,把幼虫吃剩的日粮全部吮出。6日龄幼虫排出白色的尿酸结晶,表示幼虫已停止进食进入排便期,相当于自然蜂群内的封盖幼虫期。拍照保存。1.2.2.2.4化蛹板的准备和预蛹的转移与幼虫饲养同一型号的24孔培养板,在孔内垫2层3×1.4cm干燥的无菌毛巾纸即为化蛹板(化蛹板的目的是让即将化蛹的幼虫在无菌的情况下蛹化,同时也可防止幼虫粘在培养孔里而使它无法正常羽化,导

室内人工饲养中华蜜蜂技术及卵显微注射ECFP培【大I的研究致幼虫死亡)。把进入排便期即将化蛹的幼虫(预蛹)用移虫针移入化蛹板孔中,每孔1只。避光条件下培养板置于70%R.H孵化器内,再将孵化器置于34℃恒温培养箱内培养。此后不再移动虫体,幼虫可在孔中完成排便、吐丝和化蛹的过程,最后羽化为成蜂。1.3统计方法使用Sas(Version8e)统计分析软件对实验结果数据进行分析。2结果与分析2.1实验室内人工培养下中蜂卵的存活率蜂卵一般在产下后72h即可孵化成幼虫(陈盛禄,2001),若转移蜂卵到培养板96h仍未孵化成幼虫,则可以认为卵已经死亡。观察卵的生长发育情况发现,72条卵24h后有25条卵存活,多数死亡的卵只残留卵壳遗迹;48h后有17条存活,72h后有7条正常发育并且孵化,80h又有l条卵孵化,其余卵皆死亡。实验室内培养的72条中蜂卵共有8条存活,存活率达11.1%。2.2.不同日粮组分饲喂的中蜂幼虫的发育饲喂过程中发现,幼虫第一天到第三天几乎不能移动,只能采食它身边的食物。到了第四天、第五天就可以移动到培养板孔的大部分地方去采食大量的食物,在这个时间段里,幼虫的身体以惊人的速度增长。大部分幼虫在第六天开始排便,部分幼虫的排便期比自然蜂群里幼虫排便期大约延迟1.2天,成蜂羽化期也稍有延迟。另外,本实验结果有2只幼虫最终羽化为中间型个体,其余皆为工蜂,无蜂王出现。18

山东农业大学硕士学位论文(2008)表3不同日粮对幼虫的影响Table3Theeffectsofhoneybeelarvaerearedwithdifferentdiet由表3知道,三种日粮配方饲喂中蜂幼虫,幼虫均可正常取食,完成蜕皮、排便、化蛹,并羽化为成蜂。但是饲喂LDl日粮的处理组幼虫与饲喂LD2日粮的处理组幼虫相比,在化蛹率、羽化率及存活率上差异均极显著(p<0.01);饲喂LD3日粮的处理组与饲喂LD2日粮的处理组幼虫相比,在化蛹率、羽化率及存活率上差异也均极显著(p<0.01);但是饲喂LDl日粮的处理组幼虫与饲喂LD3日粮的处理组相比较,化蛹率和存活率差异显著(pO.05)。在饲喂过程中发现,饲喂LD2日粮的处理组幼虫生长不佳,12.5%的幼虫在移植到培养板3天左右死亡,个别幼虫在发育到蛹期后停止发育,然后死亡。三种日粮配方中,LDl对幼虫的饲喂效果明显优于LD2和LD3。19

室内人工饲养中华蜜蜂技术及卵娃微注射ECFP基I大l的研究2.3不同移虫模式下中蜂幼虫的培养表4日转移和不转移两种移虫模式下蜜蜂幼虫成活率的比较Table4.Survivalratesofhoneybeelarvaethatweretransferreddailyandnot-transferred不转移组日转移组AllA12A13总计A21A22A23总计79.283.380.670.862.568.178.994.79087.910088.28089.862.575.070.862.550.O61.1试验结果表明,两种饲喂移虫模式下(日粮配方均使用LDI),化蛹数差异显著(p<0.05);成虫数和存活率差异均不显著(p>O.05)。每日转移幼虫到新培养板的移虫模式(日转移法),从幼虫到成蜂获得61.1%的成活率,相比之下,饲养在同一个培养板(不转移法)获得70.8%的成活率(见表4)。虽然结果显示两种结果无显著差异(p>O.05),但是,由于不转移法成活率较高,可以认为不转移法优于日转移法移虫模式。20b他堪钉"塔佗¨侈加鼹"b钞M孔抖记M抖M佗

山东农业大学硕.f:学位论文(2008)2.4培养板对中蜂幼虫发育的影响表格5.使用重复利用的培养板和新培养板对蜜蜂幼虫的影响Table5TheeffectsofhoneybeelarvaerearedwithUsedplatesandNormalplates采用Sas统计分析,在不转移饲喂模式下,使用新培养板和重复利用的培养板的两个处理组预蛹数差异显著(p<0.05);成虫数差异极显著(p

您可能关注的文档

- 凉山土蜂蜜产业化基地建设及精深加工项目可行性研究报告

- 初中语文教师论文从“闺密”和“闺蜜”谈起——关于学生错别字问题的思考

- 忙碌的小蜜蜂(Eyewitness)

- 枸杞蜜水的功效与作用适肾虚腰痛

- 间苯二酚法测定蜂蜜中果糖的研究

- 云南迪庆特产大全牦牛肉青稞百花蜜松茸葡萄酒

- 蜜蜂饲养技术资料大全

- 酒中甜蜜素检测技术研究

- 意大利蜜蜂产浆期代用花粉中适宜蛋白质水平的研究

- 眉山派克蜜城施工组织设计

- 国际蜂蜜出口商组织2017年8月报告

- bco+baf资源化处理糖蜜酒精废液的实验研究

- 致高中闺蜜的毕业赠言

- 蜜蜂养殖资料大全套装

- 大班体育游戏:小熊找蜂蜜罐

- 茶酒蜜醋葱姜蒜药用大全

- 温州蜜柑橘瓣罐头加工与贮藏中营养成分和色泽变化规律的研究

- 蛋白源及水平对人工饲养条件下意大利蜜蜂生长发育的影响