- 669.40 KB

- 2022-06-16 12:29:46 发布

- 1、本文档共5页,可阅读全部内容。

- 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。

- 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。

- 文档侵权举报电话:19940600175。

第29卷第3期干旱区资源与环境Vol.29No.32015年3月JournalofAridLandResourcesandEnvironmentMar.2015文章编号:1003-7578(2015)03-103-05doi:10.13448/j.cnki.jalre.2015.088呼伦贝尔森林草原交错区近30年*NPP动态与气象因子的相关性研究121潘学平,冯朝阳,刘乙淼(1.河北师范大学资源与环境科学学院,河北省环境演变与生态建设重点实验室,石家庄050016;2.中国环境科学研究院,国家环境保护区域生态过程与功能评估重点实验室,北京100012)提要:植被净初级生产力(netprimaryproductivity,NPP)及其对气候变化的响应研究是全球变化的核心内容之一。应用遥感影像、气象数据、光能利用率遥感模型,逐像元分析1982-2010年呼伦贝尔林草交错区NPP的时空变化及其与气候因子的关系。结果表明:1)NPP平均值由大兴安岭山地向东西两侧逐渐降低,呼伦-2-1-2-1贝尔草原区最低(均值0~350gC·ma),高值区主要分布在大兴安岭林区(450~520gC·ma);2)近30a大兴安岭林区中北部区域像元尺度NPP呈弱增长(0~5)趋势,其他林区和岭西林草交错区呈弱下降(-5~0)趋势,草原区越向西下降越明显(-25~-5);3)研究区北部森林区年NPP与生长季气温关系较密切,草原区NPP则主要受降水控制。关键词:归一化植被指数;净初级生产力;变化趋势;气候因子;交错区;年际相关+中图分类号:S718.512文献标识码:ANPP是指绿色植物在单位面积、单位时间内所积累的有机物数量,是光合作用所产生的有机质总量减[1]去呼吸消耗后的剩余部分。NPP的变化直接反映了生态系统对环境气候条件的响应,因此可以作为生[2][15-19]态系统功能对气候变化响应的指标。众多学者采用不同模型对全国和区域尺度上不同生态系统NPP演变及其发展趋势进行了研究、预测,并在宏观的区域生态系统和微观的生理生态过程两个方面研究了NPP与气候因子的关系。掌握陆地NPP年际间的变化规律,分析和研究NPP与气候间的相互关系,对[3,4]评价陆地生态系统的环境质量、调节生态过程以及估算陆地碳汇具有重要的理论和实际意义。呼伦贝尔森林草原交错区位于北方寒温带针叶林与针阔混交林外缘,对气候变化具有高度敏感性,研究该区域NPP与气候变化的相关性,能够为全球变化影响提供早期预警。对于NPP分布研究主要集中在[5,6]整个呼伦贝尔地区,与气候因子的关系仅限于几个典型区域。为此,文中在地理信息系统(GIS)技术的支持下,根据前人的研究成果,充分利用气象资料和卫星遥感的优势,基于光能利用率的植被NPP模型估算近30a年呼伦贝尔林草交错区植被年NPP分布,采用回归分析阐明呼伦贝尔林草交错区NPP近30a动态变化规律以及其与气候因子的相关性。1材料与研究方法1.1研究区概况呼伦贝尔林草交错区位于内蒙古自治区呼伦贝尔市中部,地理坐标为东经117°33"-122°55",北纬46°10"-53°26"。地貌基本上属丘陵-高平原的地貌组合,地势由东南向西北倾斜,地形大致由绵延起伏的低山丘陵、孤立的残丘和冲击平原组成。研究区由东向西,属于寒温带大陆季风气候向中温带大陆性气候的过渡区域,冬季长而冷,夏季短而湿,春秋季节雨水少,风力较强。多年年平均气温在-2.2-2.4℃之间;多年平均降水量为290-350mm。植被上属于大兴安岭林区向呼伦贝尔草原区的过渡地带;资源利用*收稿日期:2013-10-24;修回日期:2013-12-9。基金项目:中央级公益性科研院所改革启动专项(2012-YSGQ-06);国家环境保护公益性行业科研专项(201309041)资助。作者简介:潘学平(1988-),女,汉族,河北沧州人,硕士研究生,主要研究方向为环境生态学。E-mail:panxuepingpxp@126.com通讯作者:冯朝阳(1979-),男,博士,副研究员,主要从事3S技术在生态环境保护中的应用。E-mail:fengchy@gamil.com

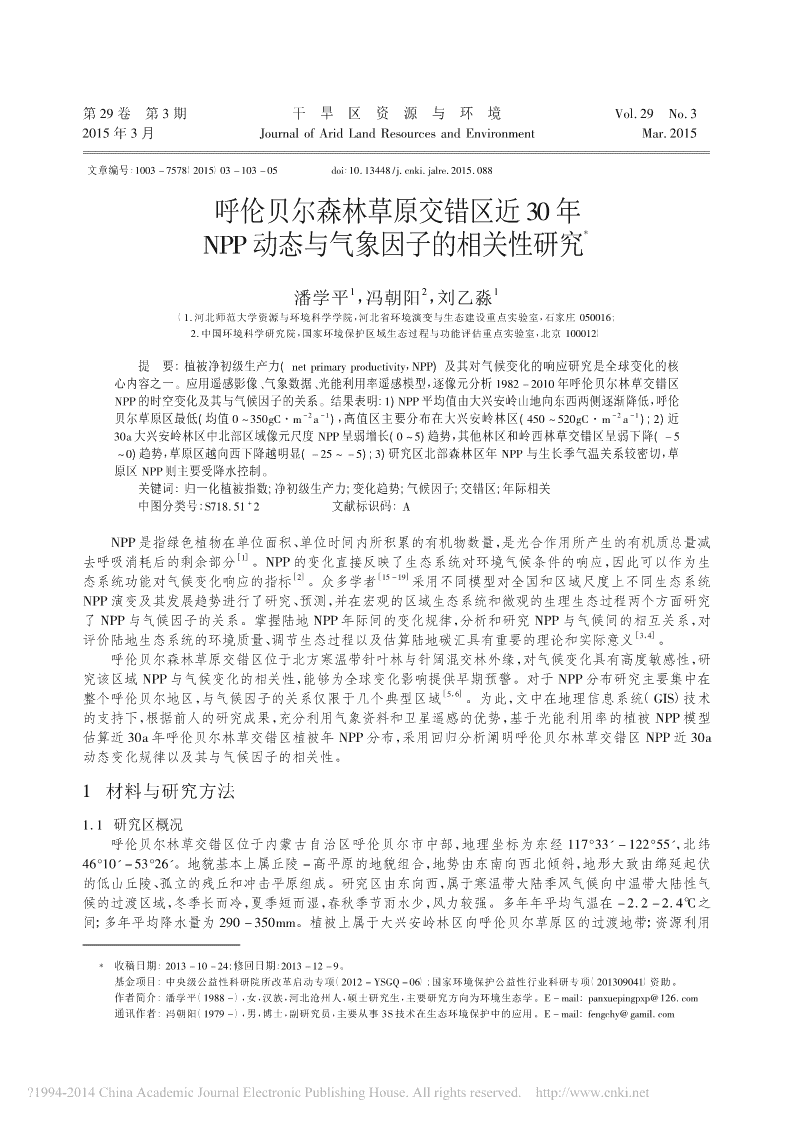

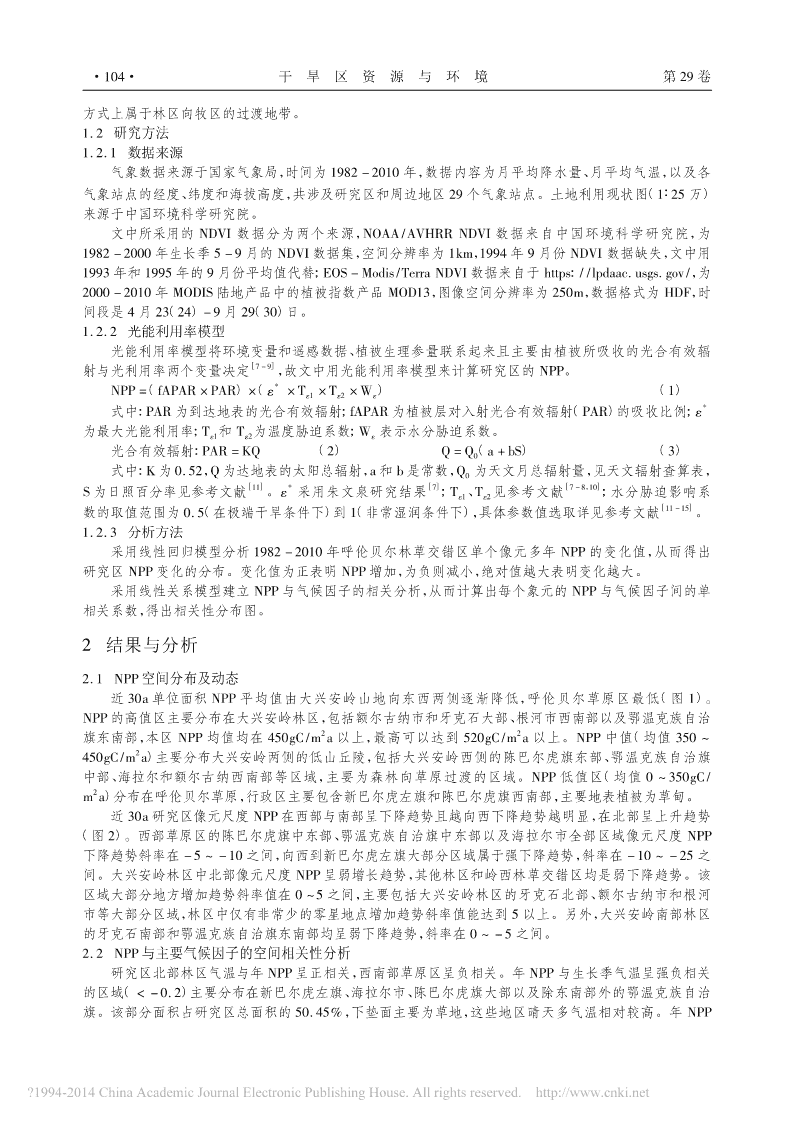

·104·干旱区资源与环境第29卷方式上属于林区向牧区的过渡地带。1.2研究方法1.2.1数据来源气象数据来源于国家气象局,时间为1982-2010年,数据内容为月平均降水量、月平均气温,以及各气象站点的经度、纬度和海拔高度,共涉及研究区和周边地区29个气象站点。土地利用现状图(1:25万)来源于中国环境科学研究院。文中所采用的NDVI数据分为两个来源,NOAA/AVHRRNDVI数据来自中国环境科学研究院,为1982-2000年生长季5-9月的NDVI数据集,空间分辨率为1km,1994年9月份NDVI数据缺失,文中用1993年和1995年的9月份平均值代替;EOS-Modis/TerraNDVI数据来自于https://lpdaac.usgs.gov/,为2000-2010年MODIS陆地产品中的植被指数产品MOD13,图像空间分辨率为250m,数据格式为HDF,时间段是4月23(24)-9月29(30)日。1.2.2光能利用率模型光能利用率模型将环境变量和遥感数据、植被生理参量联系起来且主要由植被所吸收的光合有效辐[7-9]射与光利用率两个变量决定,故文中用光能利用率模型来计算研究区的NPP。*NPP=(fAPAR×PAR)×(ε×T×T×W)(1)ε1ε2ε*式中:PAR为到达地表的光合有效辐射;fAPAR为植被层对入射光合有效辐射(PAR)的吸收比例;ε为最大光能利用率;Tε1和Tε2为温度胁迫系数;Wε表示水分胁迫系数。光合有效辐射:PAR=KQ(2)Q=Q0(a+bS)(3)式中:K为0.52,Q为达地表的太阳总辐射,a和b是常数,Q0为天文月总辐射量,见天文辐射查算表,[11]*[7][7-8,10]S为日照百分率见参考文献。ε采用朱文泉研究结果;Tε1、Tε2见参考文献;水分胁迫影响系[11-15]数的取值范围为0.5(在极端干旱条件下)到1(非常湿润条件下),具体参数值选取详见参考文献。1.2.3分析方法采用线性回归模型分析1982-2010年呼伦贝尔林草交错区单个像元多年NPP的变化值,从而得出研究区NPP变化的分布。变化值为正表明NPP增加,为负则减小,绝对值越大表明变化越大。采用线性关系模型建立NPP与气候因子的相关分析,从而计算出每个象元的NPP与气候因子间的单相关系数,得出相关性分布图。2结果与分析2.1NPP空间分布及动态近30a单位面积NPP平均值由大兴安岭山地向东西两侧逐渐降低,呼伦贝尔草原区最低(图1)。NPP的高值区主要分布在大兴安岭林区,包括额尔古纳市和牙克石大部、根河市西南部以及鄂温克族自治22旗东南部,本区NPP均值均在450gC/ma以上,最高可以达到520gC/ma以上。NPP中值(均值350~2450gC/ma)主要分布大兴安岭两侧的低山丘陵,包括大兴安岭西侧的陈巴尔虎旗东部、鄂温克族自治旗中部、海拉尔和额尔古纳西南部等区域,主要为森林向草原过渡的区域。NPP低值区(均值0~350gC/2ma)分布在呼伦贝尔草原,行政区主要包含新巴尔虎左旗和陈巴尔虎旗西南部,主要地表植被为草甸。近30a研究区像元尺度NPP在西部与南部呈下降趋势且越向西下降趋势越明显,在北部呈上升趋势(图2)。西部草原区的陈巴尔虎旗中东部、鄂温克族自治旗中东部以及海拉尔市全部区域像元尺度NPP下降趋势斜率在-5~-10之间,向西到新巴尔虎左旗大部分区域属于强下降趋势,斜率在-10~-25之间。大兴安岭林区中北部像元尺度NPP呈弱增长趋势,其他林区和岭西林草交错区均是弱下降趋势。该区域大部分地方增加趋势斜率值在0~5之间,主要包括大兴安岭林区的牙克石北部、额尔古纳市和根河市等大部分区域,林区中仅有非常少的零星地点增加趋势斜率值能达到5以上。另外,大兴安岭南部林区的牙克石南部和鄂温克族自治旗东南部均呈弱下降趋势,斜率在0~-5之间。2.2NPP与主要气候因子的空间相关性分析研究区北部林区气温与年NPP呈正相关,西南部草原区呈负相关。年NPP与生长季气温呈强负相关的区域(<-0.2)主要分布在新巴尔虎左旗、海拉尔市、陈巴尔虎旗大部以及除东南部外的鄂温克族自治旗。该部分面积占研究区总面积的50.45%,下垫面主要为草地,这些地区晴天多气温相对较高。年NPP

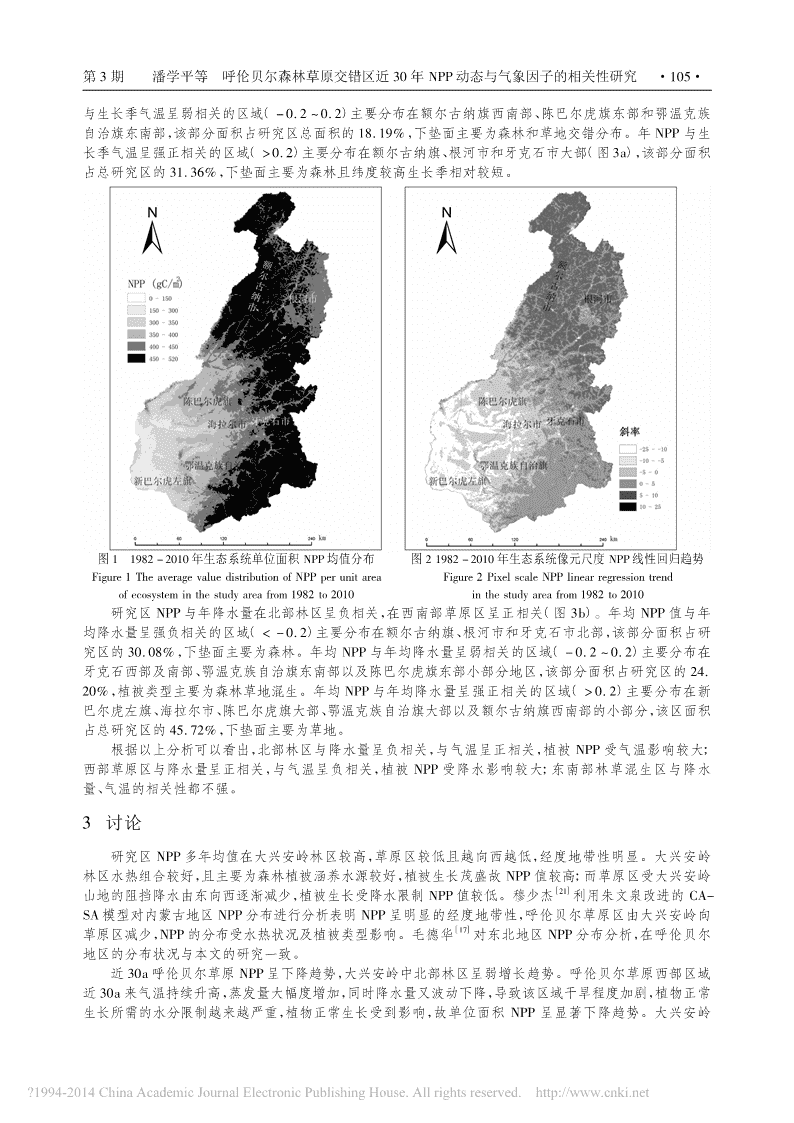

第3期潘学平等呼伦贝尔森林草原交错区近30年NPP动态与气象因子的相关性研究·105·与生长季气温呈弱相关的区域(-0.2~0.2)主要分布在额尔古纳旗西南部、陈巴尔虎旗东部和鄂温克族自治旗东南部,该部分面积占研究区总面积的18.19%,下垫面主要为森林和草地交错分布。年NPP与生长季气温呈强正相关的区域(>0.2)主要分布在额尔古纳旗、根河市和牙克石市大部(图3a),该部分面积占总研究区的31.36%,下垫面主要为森林且纬度较高生长季相对较短。图11982-2010年生态系统单位面积NPP均值分布图21982-2010年生态系统像元尺度NPP线性回归趋势Figure1TheaveragevaluedistributionofNPPperunitareaFigure2PixelscaleNPPlinearregressiontrendofecosysteminthestudyareafrom1982to2010inthestudyareafrom1982to2010研究区NPP与年降水量在北部林区呈负相关,在西南部草原区呈正相关(图3b)。年均NPP值与年均降水量呈强负相关的区域(<-0.2)主要分布在额尔古纳旗、根河市和牙克石市北部,该部分面积占研究区的30.08%,下垫面主要为森林。年均NPP与年均降水量呈弱相关的区域(-0.2~0.2)主要分布在牙克石西部及南部、鄂温克族自治旗东南部以及陈巴尔虎旗东部小部分地区,该部分面积占研究区的24.20%,植被类型主要为森林草地混生。年均NPP与年均降水量呈强正相关的区域(>0.2)主要分布在新巴尔虎左旗、海拉尔市、陈巴尔虎旗大部、鄂温克族自治旗大部以及额尔古纳旗西南部的小部分,该区面积占总研究区的45.72%,下垫面主要为草地。根据以上分析可以看出,北部林区与降水量呈负相关,与气温呈正相关,植被NPP受气温影响较大;西部草原区与降水量呈正相关,与气温呈负相关,植被NPP受降水影响较大;东南部林草混生区与降水量、气温的相关性都不强。3讨论研究区NPP多年均值在大兴安岭林区较高,草原区较低且越向西越低,经度地带性明显。大兴安岭林区水热组合较好,且主要为森林植被涵养水源较好,植被生长茂盛故NPP值较高;而草原区受大兴安岭[21]山地的阻挡降水由东向西逐渐减少,植被生长受降水限制NPP值较低。穆少杰利用朱文泉改进的CA-SA模型对内蒙古地区NPP分布进行分析表明NPP呈明显的经度地带性,呼伦贝尔草原区由大兴安岭向[17]草原区减少,NPP的分布受水热状况及植被类型影响。毛德华对东北地区NPP分布分析,在呼伦贝尔地区的分布状况与本文的研究一致。近30a呼伦贝尔草原NPP呈下降趋势,大兴安岭中北部林区呈弱增长趋势。呼伦贝尔草原西部区域近30a来气温持续升高,蒸发量大幅度增加,同时降水量又波动下降,导致该区域干旱程度加剧,植物正常生长所需的水分限制越来越严重,植物正常生长受到影响,故单位面积NPP呈显著下降趋势。大兴安岭

·106·干旱区资源与环境第29卷图31982-2010年研究区NPP与生长季均温(a)和降水量(b)的相关系数Figure3ThecorrelativecoefficientofNPPwithprecipitation(a)andtheaveragetemperatureinthegrowingseason(b)instudyareafrom1982to2010北部林区纬度偏高,生长季较短,气温偏低是植物生长的主要限制因子,气温增长非常有利于植物生长。尽管年降水量呈现波动下降趋势,但是由于林区具有非常高的水源涵养功能,即使在干旱年份水分条件也[16]不会限制植物正常生长,相反在降水较少年份由于光照充足NPP反而增大。李晓兵研究了1982-2006年内蒙古草原NPP空间格局的变化趋势,指出内蒙古草原NPP降低的区域主要位于呼伦贝尔草原[17]西部、锡林郭勒东北部和鄂尔多斯南部等;毛德华等指出1982-2010年东北地区NPP呈下降趋势的区[18]域主要为典型林区与平原区的交错地带和呼伦贝尔草原区与赤峰草地亚干旱区。吴正方对东北地区NPP对气候变暖响应的研究时证明了气候暖干化有利于高纬度地区NPP增加。[17]研究区北部森林区年NPP与生长季气温关系较密切,草原区NPP则主要受降水控制。毛德华对东北地区NPP与气候因子关系研究表明大小兴安岭NPP与降水呈负相关,与气温呈正相关,与降水呈显[19]著正相关的区域主要为内蒙古干旱区,尤其以呼伦贝尔地区最为典型。张峰在对东北样带进行分析时表明西部区域包括荒漠草原、典型草原、以及草甸草原部分为降水型,即NPP与年降水量呈显著性相关关系,而东部的森林区域,以及大兴安岭南部山地林区则为温度型,NPP与年均温呈显著性相关关系。牛建[5]明等在对内蒙古植被类型与气候因子关系的研究时发现,水分对于内蒙古植被分布的东西经向更替起控制作用,热量则是大兴安岭山地森林及其东西两麓发育的林缘草甸、草原、灌丛和低湿地等植被类型空[18]间分布的主导因素。李刚等认为内蒙古草地NPP受降水和生物温度的影响较大,但受降水的影响更为明显。4结论文中应用遥感影像、气象数据、光能利用率遥感模型,逐像元分析1982-2010年呼伦贝尔林草交错区NPP的时空变化及其与气候因子的关系。结果表明:(1)近30年呼伦贝尔林草交错区植被NPP多年平均值分布由大兴安岭林区向东西两侧逐渐降低。22中部和东北部林区值较高(均值在450-520gC/ma),中值区(均值350~450gC/ma)主要分布大兴安岭22两侧的低山丘陵,低值区(均值0~350gC/ma)分布在呼伦贝尔草原。本区NPP均值均在450gC/ma以2上,最高可以达到520gC/ma以上。

第3期潘学平等呼伦贝尔森林草原交错区近30年NPP动态与气象因子的相关性研究·107·(2)研究区近30a来像元尺度NPP在草原区呈下降趋势且越向西下降趋势越明显。在大兴安岭林区中北部呈弱增长趋势(0<b<5),其他林区和岭西林草交错区均是弱下降趋势(-5-0),西部呼伦贝尔草原区下降趋势较强(<-5),部分区域达到(-10~-25)。(3)NPP与气候因子的像元尺度的相关性在不同地理环境表现不同:干旱半干旱草原区NPP与降水量呈强正相关性,与气温呈强负相关性,NPP与降水量的密切程度较强;生长季较短受低温影响的北部森林区NPP与降水量呈强负相关性,与气温呈强负相关性,NPP与气温的相关性较密切;林草交错的东南部区域NPP与气温、降水的相关性不明显。参考文献[1]陈利军,刘高焕,励惠国.中国植被净第一性生产力遥感动态监测[J].遥感学报,2002,6(2):129-136.[2]谷晓平,黄玫,季劲钧,等.近20年气候变化对西南地区植被净初级生产力的影响[J].自然资源学报,2007,22(2):251-260.[3]牛建明.内蒙古主要植被类型与气候因子关系的研究[J].应用生态学报,2000,11(1):47-52.[4]侯英雨,柳钦火,延昊.我国陆地植被净初级生产力变化规律及其对气候的响应[J].应用生态学报,2007,18(7):1546-1553.[5]于勇,冯朝阳,陈艳梅,等.基于改进光能利用率模型呼伦贝尔植被净初级生产力时空格局[J].干旱区资源与环境,2013,27(3):154-160.[6]陈艳梅,高吉喜,冯朝阳,等.1982-2010年呼伦贝尔植被净初级生产力时空格局[J].生态与农村环境学报,2012,28(6):647-653.[7]PotterCS,RandersonJT,FieldCB,etal.TerrestrialEcosystemProduction:AProcessModelBasedonGlobleSatelliteandSurfaceData[J].GlobalBiogeochemicalCycles,1993,7(4):811-841.[8]朱文泉.中国陆地生态系统植被净初级生产力遥感估算及其与气候变化关系的研究[D].北京:北京师范大学,2005.[9]陈利军.中国植被NPP的遥感评估研究[D].北京:中国科学院地理科学与资源研究所,2001.[10]孙睿,朱启疆.中国陆地植被净第一性生产力及季节变化研究[J].地理学报,2000,55(1):36-45.[11]王希平,赵慧颖.内蒙古呼伦贝尔市林牧农业气候资源与区划[M].北京:气象出版社,2006:15-32.[12]HatfieldJL,AsrarG,KanemasuET.InterceptedPhotosyntheticallyActiveRadiationinWheatCanopiesEstimatedbySpectralReflectance[J].RemoteSensingofEnvironment,1984,14(1/2/3):65-75.[13]SellersPJ.CanopyReflectance,PhotosynthesisandTranspiration[J].InternationJournalofRemoteSensing,1985,6(8):1335-1371.[14]陈艳梅.自然保护区生态服务功能评估体系及案例研究[D].成都:中国科学院成都山地灾害与环境研究所,2010.[15]刘军会.北方农牧交错带界线变迁及其生态效应研究[D].成都:中国科学院成都山地灾害与环境研究所,2008.[16]李晓兵.气候变化对内蒙古温带草原的影响及其响应[M].北京:科学出版社,2011:141-177.[17]毛德华,王宗明,韩佶兴.1982-2010年中国东北地区植被NPP时空格局及驱动因子分析[J].地理科学,2012,32(9):1106-1111.[18]吴正方.东北地区净第一性生产力对气候变暖的响应研究[J].经济地理,1997,17(4):49-55.[19]张峰,周广胜.中国东北样带植被净初级生产力时空动态遥感模拟[J].植物生态学报,2008,32(4):798~809.[20]李刚,周磊,王道龙,等.内蒙古草地NPP变化及其对气候的响应[J].生态环境,2008,17(5):1948-1955.[21]穆少杰,李建龙,周伟,等.2001-2010年内蒙古植被净初级生产力的时空格局及其与气候的关系[J].生态学报,2013,33(12):3752-3764.CorrelationsbetweenNPPdynamicandclimaticfactorsofnearly30yearsinHulunbeiergrassstaggereddistrict121PANXueping,FENGZhaoyang,LIUYimiao(1.CollegeofResourceandEnvironmentalSciences,HebeiKeyLaboratoryofEnvironmentalChangeandEcologicalConstruction,HebeiNormalUni-versity,Shijazhuang050016,China;2.StateEnvironmentalProtectionKeyLaboratoryofRegionalEco-processandFunctionAssessment,ChineseResearchAcademyofEnvironmentalSciences,Beijing100012,China)Abstract:Vegetationnetprimaryproductivityandtheirresponsetoclimatechangeisoneofthecorecontentsofglobalchange.Applicationofremotesensing,meteorologicaldataandremotesensingmodelofenergyefficiency,thespatialandtemporalvariationsofNPPinHulunBuirgrassecotone1982-2010anditsrelationshipwithcli-maticfactorswereanalyzed.Resultsshowthat:(1)TheaverageofNPPoftheGreaterKhinganmountaingradual-lyreducedalongtheEWdirection,theminimumaverageofNPPwasonTheHulunbeirGrassland(0-350gC·-2-1ma),themaximumvaluesofNPPweremainlydistributedintheGreatKhinganforestregion(450-520gC-2-1·ma);(2)Near30athenorth-centralareaoftheGreaterKhinganmountainsforestareaofPixelSizeofNPPshowedatrendofweakgrowth(0to5),otherforestregionsandvegetationsofwoodlandandmeadowofthewestoftheGreaterKhingan(-5-0)showedaweakfallingtrend,Itwasmoreobviousforthewestthantheeast(25--5);(3)TherelationshipbetweenNPPandgrowingseasontemperaturesinforestregionofnorthernstudyareawasrelativelyclose,grasslandareaofNPPwasmainlyaffectedbyprecipitationcontrol.Keywords:normalizeddifferencevegetationindex(NDVI);netprimaryproduction(NPP);variationtrend;climaticfactor;ecotone;inter-annualcorrelation

您可能关注的文档

- 呼伦贝尔市初中毕业考试与普通高中招生制度改革方案

- 2014年内蒙古呼伦贝尔市中考地理真题及答案

- 核磁共振成像_2003年诺贝尔生理学或医学奖介绍及研究进展

- 黄金分割比例的晶体(2011年诺贝尔化学奖介绍)

- 一年级下册语文教案-课文16小诺贝尔语文S版(2016)

- 百年诺贝尔物理学奖探析

- _贝尔福宣言_与犹太复国主义运动发展

- 激光冷却和捕获原子_1997年诺贝尔物理奖介绍

- 染色体是如何被端粒和端粒酶保护的_2009年诺贝尔生理学或医学奖解读

- 呼伦贝尔实务税务技巧:广告费业务宣传费支出涉税问题处理(一)

- 端粒_端粒酶的发现和意义_2009年诺贝尔生理学或医学奖简介_张婷

- 2014年内蒙古呼伦贝尔市中考历史真题及答案

- 一年级下册语文教案-课文16小诺贝尔语文S版(2016)[0001]

- 一年级下册语文教案-课文16小诺贝尔语文S版(2016)[001]

- 达朗贝尔原理理论力学

- 诺贝尔瓷砖促销活动策划方案

- 诺斯贝尔在平凡的岗位上追求卓越