- 323.26 KB

- 2022-06-16 11:58:28 发布

- 1、本文档共5页,可阅读全部内容。

- 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。

- 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。

- 文档侵权举报电话:19940600175。

2000年12月西安交通大学学报(社会科学版)Dec.,2000第20卷第4期(总54期)JournalofXi′anJiaotongUniversity(SocialSciences)Vol.20(SumNo.54)3规律与启示———从诺贝尔自然科学奖与20世纪重大科学成就看科技原始创新的规律路甬祥(中国科学院,北京100091)[摘要]通过对20世纪诺贝尔自然科学奖获奖情况的统计和分析,例举了许多诺贝尔自然科学奖的案例,探索了科学工作者获得重大科学成就的规律,提出了重大理论的创建和形成,要经历长时间的争论,并被反复验证后才能被承认;原始性的重大发现多来源于对实验事实敏锐的观察和独具创意的实验;良好的科学基础和前沿性、交叉性的研究可能偶发重大的科学发现;对已有知识的科学整理与发掘也可能有新的重大发现与理论创新;中青年始终是取得创新成就的峰值年龄;重大科技创新的突破与推广需要相应的创新体制和科学管理机制来保证等具有启示性的重要观点。[关键词]诺贝尔自然科学奖;重大科学成就;科技创新[中图分类号]G305[文献标识码]A[文章编号]1008-245X(2000)04-0003-09LawandEnlightenment———ViewingtheLawsoftheScientificOriginalInnovationfromtheNobelNaturalSciencePrizeandSignificantScientificAchievementsofTwentiethCenturyLUYong2xiang(ChineseAcademyofSciences,Beijing100091,China)AbstractBasedonthestatisticsandanalysisoftheawardingoftheNobelnaturalscienceprizeinthetwenti2ethcentury,anumberofcasesoftheawardingoftheNobelnaturalscienceprizearelisted.Explorationshavebeenmadeoverthelawsforthescientiststomakesignificantachievements.Thepaperpointsoutthatsignificanttheoriescannotbecreatedandformeduntiltheyhaveexperiencedalong-termdisputeandrecognizedbyrepeatedverifica2tions.Theimportantdiscoveriesoftheoriginalnatureresultmainlyfromthesharpobservationoftheexperimentedfactsandexperimentswithuniqueoriginality.Afinescientificfoundationandfrontandcrossresearchmaytriggersignificantscientificdiscoveries.Thescientificsorting-outandexplorationcanalsobringaboutnewimportantdis2coveriesandtheoreticalinnovations.Thepaperhaspresentedcrucialenlighteningviewpoints,suchastheideathatyoungandmiddle-agedpeopleareofthepeakagewheninnovativeachievementscanbemade.KeywordsNobelnaturalscienceprize;significantscientificachievement;scientificandtechnologicalinnovation20世纪是科学技术突飞猛进的世纪,科学技术的现代科学的历史,而且也与20世纪蓬勃发展的技术进发展深刻改变了历史前进的步伐,成为人类社会文明步紧密相连。获奖成果不但有重要科学发现、重大理进步最具革命性的推动力量。世界各国都在制定各种论创新,还有重大技术创新,以及实验方法和仪器的重政策与措施激励和推进科学技术创新。在众多国际科大发明。诺贝尔科学奖所激励的事实上是对人类社会学奖项中,历经近百年历史的诺贝尔科学奖被一致公发展有重大影响的原始性创新。认为最具权威的科学奖项。诺贝尔科学奖不但反映了目前,我国的科技工作仍普遍存在自主创新能力[收稿日期]2000-09-17[作者简介]路甬祥,男,浙江宁波人,中国科学院院长、院士,中国科学院学部主席团执行主席,中国工程院院士,第三世界科学院院士,国家自然科学基金委员会委员,国务院学位委员会副主任委员。3本文系作者在中国科协2000年学术年会上的书面报告。3

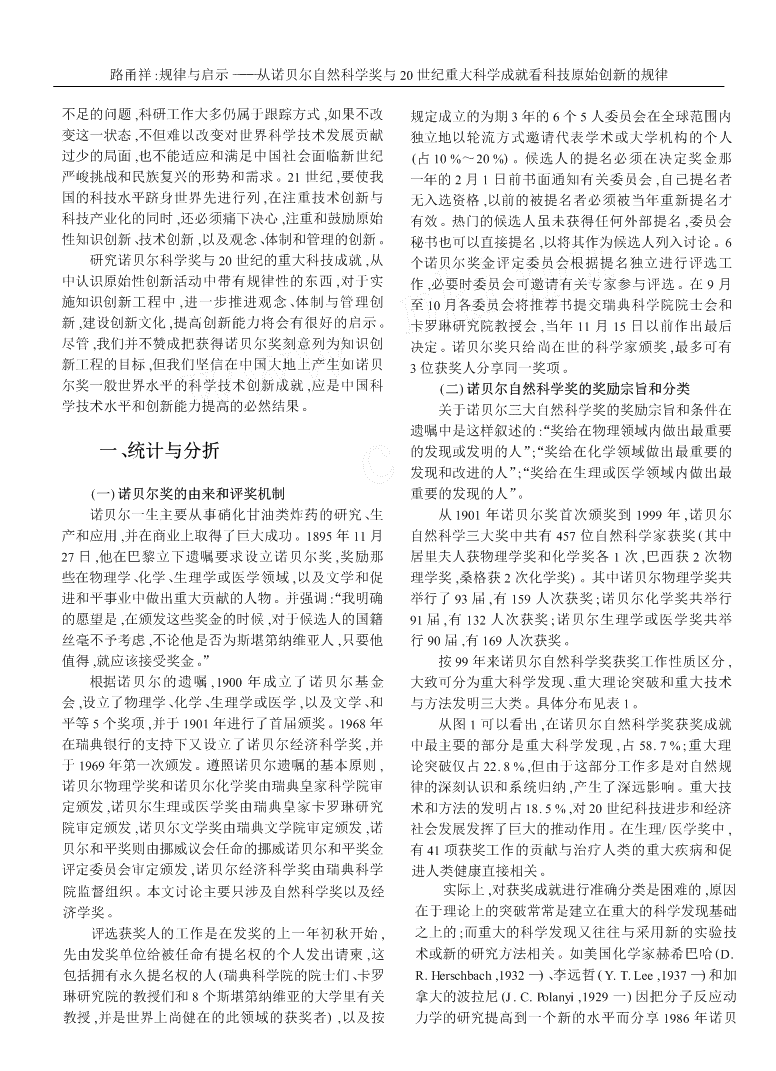

路甬祥:规律与启示———从诺贝尔自然科学奖与20世纪重大科学成就看科技原始创新的规律不足的问题,科研工作大多仍属于跟踪方式,如果不改规定成立的为期3年的6个5人委员会在全球范围内变这一状态,不但难以改变对世界科学技术发展贡献独立地以轮流方式邀请代表学术或大学机构的个人过少的局面,也不能适应和满足中国社会面临新世纪(占10%~20%)。候选人的提名必须在决定奖金那严峻挑战和民族复兴的形势和需求。21世纪,要使我一年的2月1日前书面通知有关委员会,自己提名者国的科技水平跻身世界先进行列,在注重技术创新与无入选资格,以前的被提名者必须被当年重新提名才科技产业化的同时,还必须痛下决心,注重和鼓励原始有效。热门的候选人虽未获得任何外部提名,委员会性知识创新、技术创新,以及观念、体制和管理的创新。秘书也可以直接提名,以将其作为候选人列入讨论。6研究诺贝尔科学奖与20世纪的重大科技成就,从个诺贝尔奖金评定委员会根据提名独立进行评选工中认识原始性创新活动中带有规律性的东西,对于实作,必要时委员会可邀请有关专家参与评选。在9月施知识创新工程中,进一步推进观念、体制与管理创至10月各委员会将推荐书提交瑞典科学院院士会和新,建设创新文化,提高创新能力将会有很好的启示。卡罗琳研究院教授会,当年11月15日以前作出最后尽管,我们并不赞成把获得诺贝尔奖刻意列为知识创决定。诺贝尔奖只给尚在世的科学家颁奖,最多可有新工程的目标,但我们坚信在中国大地上产生如诺贝3位获奖人分享同一奖项。尔奖一般世界水平的科学技术创新成就,应是中国科(二)诺贝尔自然科学奖的奖励宗旨和分类学技术水平和创新能力提高的必然结果。关于诺贝尔三大自然科学奖的奖励宗旨和条件在遗嘱中是这样叙述的“:奖给在物理领域内做出最重要一、统计与分折的发现或发明的人”“;奖给在化学领域做出最重要的发现和改进的人”“;奖给在生理或医学领域内做出最(一)诺贝尔奖的由来和评奖机制重要的发现的人”。诺贝尔一生主要从事硝化甘油类炸药的研究、生从1901年诺贝尔奖首次颁奖到1999年,诺贝尔产和应用,并在商业上取得了巨大成功。1895年11月自然科学三大奖中共有457位自然科学家获奖(其中27日,他在巴黎立下遗嘱要求设立诺贝尔奖,奖励那居里夫人获物理学奖和化学奖各1次,巴西获2次物些在物理学、化学、生理学或医学领域,以及文学和促理学奖,桑格获2次化学奖)。其中诺贝尔物理学奖共进和平事业中做出重大贡献的人物。并强调“:我明确举行了93届,有159人次获奖;诺贝尔化学奖共举行的愿望是,在颁发这些奖金的时候,对于候选人的国籍91届,有132人次获奖;诺贝尔生理学或医学奖共举丝毫不予考虑,不论他是否为斯堪第纳维亚人,只要他行90届,有169人次获奖。值得,就应该接受奖金。”按99年来诺贝尔自然科学奖获奖工作性质区分,根据诺贝尔的遗嘱,1900年成立了诺贝尔基金大致可分为重大科学发现、重大理论突破和重大技术会,设立了物理学、化学、生理学或医学,以及文学、和与方法发明三大类。具体分布见表1。平等5个奖项,并于1901年进行了首届颁奖。1968年从图1可以看出,在诺贝尔自然科学奖获奖成就在瑞典银行的支持下又设立了诺贝尔经济科学奖,并中最主要的部分是重大科学发现,占58.7%;重大理于1969年第一次颁发。遵照诺贝尔遗嘱的基本原则,论突破仅占22.8%,但由于这部分工作多是对自然规诺贝尔物理学奖和诺贝尔化学奖由瑞典皇家科学院审律的深刻认识和系统归纳,产生了深远影响。重大技定颁发,诺贝尔生理或医学奖由瑞典皇家卡罗琳研究术和方法的发明占18.5%,对20世纪科技进步和经济院审定颁发,诺贝尔文学奖由瑞典文学院审定颁发,诺社会发展发挥了巨大的推动作用。在生理/医学奖中,贝尔和平奖则由挪威议会任命的挪威诺贝尔和平奖金有41项获奖工作的贡献与治疗人类的重大疾病和促评定委员会审定颁发,诺贝尔经济科学奖由瑞典科学进人类健康直接相关。院监督组织。本文讨论主要只涉及自然科学奖以及经实际上,对获奖成就进行准确分类是困难的,原因济学奖。在于理论上的突破常常是建立在重大的科学发现基础评选获奖人的工作是在发奖的上一年初秋开始,之上的;而重大的科学发现又往往与采用新的实验技先由发奖单位给被任命有提名权的个人发出请柬,这术或新的研究方法相关。如美国化学家赫希巴哈(D.包括拥有永久提名权的人(瑞典科学院的院士们、卡罗R.Herschbach,1932—)、李远哲(Y.T.Lee,1937—)和加琳研究院的教授们和8个斯堪第纳维亚的大学里有关拿大的波拉尼(J.C.Polanyi,1929一)因把分子反应动4教授,并是世界上尚健在的此领域的获奖者),以及按力学的研究提高到一个新的水平而分享1986年诺贝

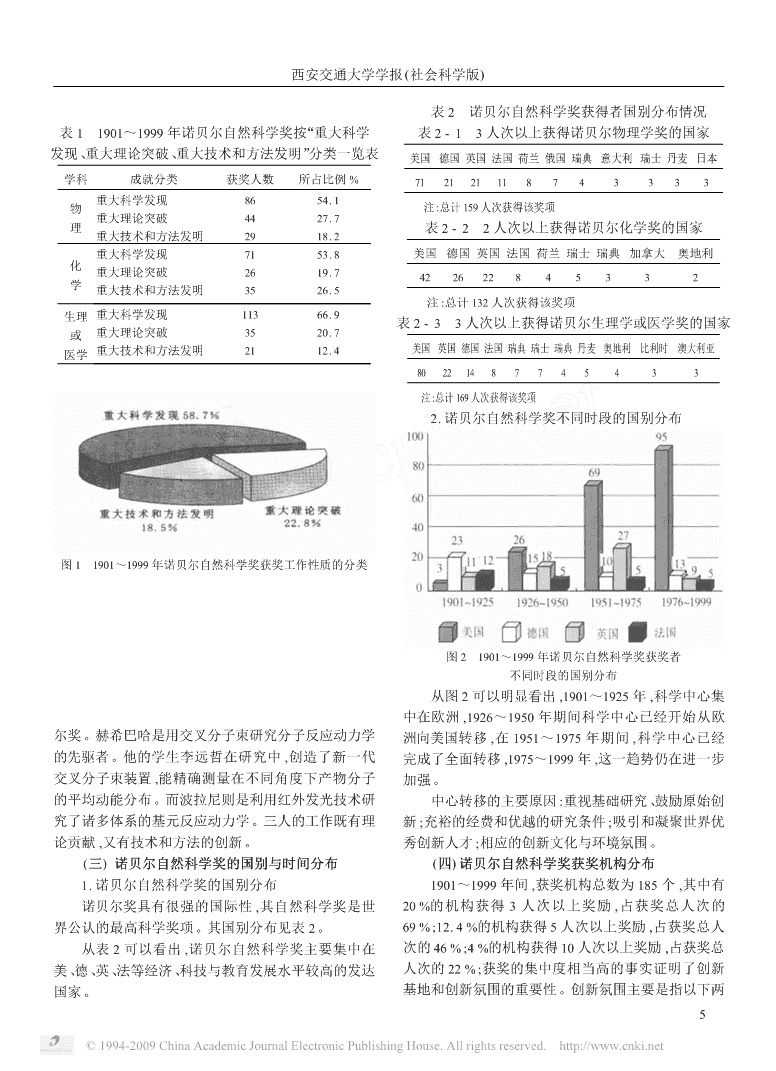

西安交通大学学报(社会科学版)表2诺贝尔自然科学奖获得者国别分布情况表11901~1999年诺贝尔自然科学奖按“重大科学表2-13人次以上获得诺贝尔物理学奖的国家发现、重大理论突破、重大技术和方法发明”分类一览表美国德国英国法国荷兰俄国瑞典意大利瑞士丹麦日本学科成就分类获奖人数所占比例%712121118743333重大科学发现8654.1物注:总计159人次获得该奖项重大理论突破4427.7理表2-22人次以上获得诺贝尔化学奖的国家重大技术和方法发明2918.2重大科学发现7153.8美国德国英国法国荷兰瑞士瑞典加拿大奥地利化重大理论突破2619.7422622845332学重大技术和方法发明3526.5注:总计132人次获得该奖项生理重大科学发现11366.9表2-33人次以上获得诺贝尔生理学或医学奖的国家或重大理论突破3520.7医学重大技术和方法发明2112.4美国英国德国法国瑞典瑞士瑞典丹麦奥地利比利时澳大利亚80221487745433注:总计169人次获得该奖项2.诺贝尔自然科学奖不同时段的国别分布图11901~1999年诺贝尔自然科学奖获奖工作性质的分类图21901~1999年诺贝尔自然科学奖获奖者不同时段的国别分布从图2可以明显看出,1901~1925年,科学中心集中在欧洲,1926~1950年期间科学中心已经开始从欧尔奖。赫希巴哈是用交叉分子束研究分子反应动力学洲向美国转移,在1951~1975年期间,科学中心已经的先驱者。他的学生李远哲在研究中,创造了新一代完成了全面转移,1975~1999年,这一趋势仍在进一步交叉分子束装置,能精确测量在不同角度下产物分子加强。的平均动能分布。而波拉尼则是利用红外发光技术研中心转移的主要原因:重视基础研究、鼓励原始创究了诸多体系的基元反应动力学。三人的工作既有理新;充裕的经费和优越的研究条件;吸引和凝聚世界优论贡献,又有技术和方法的创新。秀创新人才;相应的创新文化与环境氛围。(三)诺贝尔自然科学奖的国别与时间分布(四)诺贝尔自然科学奖获奖机构分布1.诺贝尔自然科学奖的国别分布1901~1999年间,获奖机构总数为185个,其中有诺贝尔奖具有很强的国际性,其自然科学奖是世20%的机构获得3人次以上奖励,占获奖总人次的界公认的最高科学奖项。其国别分布见表2。69%;12.4%的机构获得5人次以上奖励,占获奖总人从表2可以看出,诺贝尔自然科学奖主要集中在次的46%;4%的机构获得10人次以上奖励,占获奖总美、德、英、法等经济、科技与教育发展水平较高的发达人次的22%;获奖的集中度相当高的事实证明了创新国家。基地和创新氛围的重要性。创新氛围主要是指以下两5

路甬祥:规律与启示———从诺贝尔自然科学奖与20世纪重大科学成就看科技原始创新的规律方面:他们所处的学术环境,杰出人才也对他们所在研究单(1)高素质优秀科技人才聚集形成的以高知识密位的学术与环境产生重要影响,使他们所在的研究单集度和高目标科技创新活动为特点的环境;位进入世界一流水平,研究团体的领导人以及杰出科(2)为优秀科技人才,尤其是优秀青年科技人才所学家对研究环境产生的影响更大,如玻尔(N.H.D.提供的跨学科自由、宽松的学术思想交流、碰撞,以及Bohr,1885—1962)在丹麦的哥本哈根大学、费米(E.竞争和合作兼容的环境。Fermi,1901~1954)在意大利等都是这方面的典范。世3表3诺贝尔自然科学奖获奖机构、获奖次数统计界著名的研究团体都非常重视领导人的选择,如贝尔(1901~1999)实验室的历届领导者都具有非凡的领导才能和战略眼获奖人次数及占获奖单位总数比例获奖机构名称及人次光,使贝尔实验室在不同的时期都做出辉煌的成就;始1.美国哈佛大学23人次终保持创新活力,自1925年建立至今取得的专利数已2.德国马普学会17人次超过了26500个,平均每天一项以上。在实验室建立获奖10人次以上的单位共7个,3.美国哥伦比亚大学15人次的75年中,有11项(含在实验室做了开创性工作后到占获奖单位总数的4%。获奖1024.美国斯坦福大学14人次其他单位后获奖的)诺贝尔奖获奖者的获奖工作是在人次,占获奖总人次的22%5.英国剑桥大学13人次这里完成的。6.美国加州理工学院10人次(五)诺贝尔自然科学奖获奖人年龄分布7.英国伦敦大学10人次8.美国加州伯克利分校8人次1.获奖者做出代表性工作时的年龄分布9.英国牛津大学8人次10.美国康奈尔大学8人次11.美国MIT8人次12.美国洛克菲勒大学8人次13.美国加州大学7人次14.德国海德堡大学7人次获奖5人次以上的单位共23个,15.美国贝尔实验室7人次占获奖单位总数的12.4%。获奖16.美国普林斯顿大学7人次人211,占获奖总人次的46%17.法国路易斯.巴斯德学院7人次18.美国芝加哥大学6人次19.德国墨尼黑大学6人次20.德国柏林大学6人次21.美国洛克菲勒医学研究院6人次图3-1物理学奖获奖人做出代表性22.前苏联科学院5人次工作时的年龄分布(统计人数145)23.IBM实验室5人次24.德国哥廷根大学4人次25.欧洲核子中心4人次26.美国国立卫生研究院4人次27.瑞典卡罗林研究所4人次28.瑞典乌普萨拉大学4人次29.美国威斯康新大学3人次获奖3次以上的单位共37个,占30.瑞典斯德哥尔摩大学3人次获奖单位总数的20%;获奖人31.瑞士苏黎士大学3人次318,占获奖总人次的69%。32.丹麦哥本哈根大学3人次33.美国华盛顿大学(西雅图)3人次图3-2化学奖获奖人做出代表性34.美国华盛顿大学(圣.路易斯)3人次工作时的年年龄分布(统计人数131)35.美国加州旧金山医学院3人次物理学获奖者的创造高峰期大约在25~45岁之36.美国耶鲁大学3人次间,年龄跨度在21至58岁之间,平均峰值年龄36.1岁。37.美国通用电气公司3人次化学奖获奖者创造高峰期大约在25~50岁之间,31:获奖单位总数为185,获奖总人次为460;2:按获奖者获奖时所在的机构统计年龄跨度在21至58岁之间,平均峰值年龄38.7岁。在诺贝尔自然科学奖获得者中,大部分人得益于6

西安交通大学学报(社会科学版)图4-3生理/医学获奖者获奖年龄的分布(平均年龄:57)图3-3生理/医学奖获奖人做出代表性工作时的年龄分布(统计人数65)年龄差随时间的增减情况做了统计,结果呈上升趋势:生理/医学奖获奖者的创造高峰期大约在30~451901~1925年平均时间差为l1.6年,1926~1950年平岁之间,年龄跨度在23至58岁之间,平均峰值年龄均时间差为10.7年,1951~1975年平均时间差为13.938.9岁。年,1976~1999年平均时间差为19.5年。这组数字反以上统计结果表明:科学家的创造高峰期一般在映,由于科学研究的不断深入,科学成就得到验证、理25~50岁之间。解及社会认同,需要有更长的时间。4.取得获奖成果年龄的变化趋势根据统计,诺贝尔自然科学奖获奖人取得获奖成就的年龄随时间变化不大。仅以物理学奖进行统计,1901~1925年27人次的平均年龄为37.2岁,1926~1960年23人次的平均年龄为35岁,1951~1975年28人次的平均年龄为37.1岁。中青年始终是取得创新成就的峰值年龄。图4-1物理学奖获奖者获奖年龄的分布(平均年龄:52.2)二、几点讨论2.获奖时的年龄分布(一)重大理论形成的条件、环境自然科学的重大理论突破,需要善于发现已有理论与实际的矛盾,需要勇于挑战传统理论的自信与勇气;重大理论的创建和形成,往往经历长时间的争论以至非难,在得到反复验证后才被承认。1.案例1狭义相对论的创建精心设计的迈克尔逊(A.A.Michelson,1852~1931)—莫罗(E.W.Morley,1838~1923)实验对传统的“以太”漂移学说给出了否定的结果;洛伦兹(H.A.Lorentz,1853~1928)的解释虽然起到了修补漏洞的作图4-2化学奖获奖者获奖年龄分布(平均年龄:54.3)用,但仍囿于传统时空观;爱因斯坦(A.Einstein,1879~1955)革命性地提出了统一的时空观,带动了整个物3.获奖人做出代表性工作与获奖的时间差分析理学的革命。虽然爱因斯坦1921年因对数学物理做根据统计从1901~1999年物理学奖获奖人做出出的贡献和阐明光电效应规律而获诺贝尔物理学奖,代表性工作与获奖的时间差平均为16.1年,化学奖为遗憾的是,他在1905年对狭义相对论和1916年对于15.4年,生理或医学奖为18.1年。广义相对论的贡献却没有作为获奖的主要理由。然我们对物理学奖获奖人取得获奖成就与获奖时的而,这些正是20世纪物理学最伟大的理论成就。7

路甬祥:规律与启示———从诺贝尔自然科学奖与20世纪重大科学成就看科技原始创新的规律2.案例2量子论的提出诺贝尔生理/医学奖。基于麦克斯韦(J.C.Maxwell,1831~1879)经典电(三)新的科学仪器和装置的发明,往往打开一扇磁理论推演出的黑体辐射定律在长波区的实验中暴露新的科学之门出了矛盾,在原有理论框架下解释这一矛盾的努力均1.案例7粒子加速器的发明未获成功;普朗克(M.K.E.L.Planck,1858~1947)革命粒子加速器是研究核物理学和粒子物理学的强大性地提出了能量的变化不是连续的,而是有一最小单实验手段,它的发展与核物理学和粒子物理学的发展元,引入了普朗克常数的概念,导致了量子论的诞生。休戚相关,也可以说是理论科学、实验科学和技术科学普朗克因此获1918年诺贝尔物理学奖。相互依存、相互促进的一个典型代表。1930年第一台3.案例3高分子理论的创立回旋加速器建成,开创了实验粒子物理的新纪元。美德国化学家斯陶丁格(H.Staudinger,1881~1965)国科学家劳伦斯(F.O.Lawrence,1901~1958)因发明回针对当时许多科学家都把高分子溶液视为胶体的情旋加速器并由此获得大量放射性同位素,获1939年诺况,首先提出高分子化合物的概念,并提出高分子是由贝尔物理学奖。以共价键连接的长链分子所组成的理论,他不同意把2.案例8电子显微镜与隧道扫描显微镜的发明橡胶、纤维等结构看作胶体小分子的物理缔合。经过电子显微镜的发明为20世纪材料科学和生命科长达10余年的激烈论战,由于发明超离心机,测出了学研究微观结构提供了新的工具。隧道扫描显微镜使高分子的大分子量,以及其他一些实验研究结果的证人类第一次能够实时地观察单个原子在物质表面的排实,高分子理论才被人们所接受。斯陶丁格因此获列状态,了解与表面电子行为有关的物理、化学性质,1953年诺贝尔化学奖。在材料科学、生命科学等领域的研究中具有重大的意(二)原始性重大发现多来源于对实验事实敏锐的义。德国科学家宾宁(G.Binning,1947~)和瑞士科学观察和独具创意的实验家罗赫尔(H.Rohrer,1933~)因发明隧道扫描显微镜1.案例4X射线的发现与在50年前设计第一台电子显微镜的德国工程师鲁1896年11月下旬的一个晚上,伦琴(W.C.Ront2斯卡(E.Ruska,1906~1988)共获1986年诺贝尔物理学奖。gen;1845~1923)在探索阴极射线的研究中,在检测实3.案例9“激光冷却”实验装置俘获原子验装置是否有漏光时,意外地发现了1米外的涂有钡美籍华裔科学家朱棣文(StevenChu,1948~)利用铂氰化物晶体的护罩上有发光现象,他敏锐地认识到一些光学和原子物理学的原理,巧妙地设计了“激光冷这是一种具有强穿透力的新射线,并设计了一系列实却”实验装置,使人们能够将孤立的原子运动冷却变慢验加以验证。这一重大发现不但改变了近代物理学的并俘获它。这项技术在制造高精度原子钟、重力测量面貌,而且为现代材料和医学科学研究与诊断提供了仪和原子“物质波”激光器等方面有着广泛的应用前崭新的手段。伦琴获1901年诺贝尔物理学奖。景。朱棣文与法国人科昂-塔洛德基(C.Cohen-Tan22.案例5遗传物质DNA的发现noudji,1933~)以及另一位美国科学家菲利浦斯(W.美国科学家赫尔希(A.D.Hershey,1908~)精密地Phillips,1948~)共获1997年诺贝尔物理学奖。设计了一个试验,用放射性同位素标记噬菌体中的(四)重大科学发现和技术与方法的发明往往对人DNA和蛋白质外壳,为证明DNA是遗传物质找到了直类健康、社会经济的进步产生巨大的推动作用和深远接证据。与德尔布鲁克(M.Delbruck,1906~1981)、卢的影响里亚(S.E.Luria,1912~)一起因为将细胞遗传学研究这一类科学发现尽管并不属于传统意义上的基础转变为可精确测量和定量实验的科学而分享1969年科学,他们或属于应用科学,或属于技术和工具的发诺贝尔生理/医学奖。明,同样对人类健康、社会与经济的进步产生了巨大的3.案例6“移动控制基因”的发现推动作用和深远的影响,同样受到科学界和社会的高美国女生物学家麦克林托克(B.McClintock,1902度评价与尊重。~1992)在长期对玉米进行杂交实验中,观察斑点玉米1.案例10青霉素和链霉素的发现的放大照片,发现玉米粒斑点的出现频率和出现部位英国剑桥大学细菌学家弗莱明(A.Fleming,1874~的变化率用孟德尔(G.Mendel,1822~1884)的遗传法1965)在1928年抓住了偶然观察到的青霉菌抑制葡萄则无法解释,由此发现了“移动控制基因”,获1983年糖菌生长的现象进行研究,发现在除去青霉菌后,培养8

西安交通大学学报(社会科学版)基同祥具有杀菌作用。他由此推论出,这种杀菌剂是通讯、医疗诊断与治疗技术、全息照相技术、激光照排青霉菌在生长过程中的代谢产物,遂称之为“青霉素”。技术、激光核聚变技术;计量基准中,激光技术设备已青霉素的发现与应用挽救了千百万人的生命。弗莱明经成为物理、化学、生物等学科必不可少的实验装备。和发现青霉素巨大疗效以及发明浓缩、提纯青霉素技由于激光器的诞生,使匈牙利出生的英国科学家盖伯术的英国牛津大学教授钱恩(E.B.Chain,1906~1979)(D.Gabor,1900~1979)发明的全息照相技术成为实用和弗洛里(H.W.Florey,1898~1968)获1946年诺贝尔技术,他因此而获得1971年诺贝尔物理学奖。生理/医学奖。(五)良好的科学基础和前沿性、交叉性的研究也由于青霉素的发现震动了医药学界,因此不少人可能偶发重大的科学发现,偶然中寓必然从事寻找新的抗菌素,1944年,出生在俄国的美国微1.案例14宇宙背景辐射的发现生物学家瓦克斯曼(S.A.Waksman,1888~1974)在默克彭齐亚斯(A.A.penzias,1894~1984)和威尔逊(R.公司的资助下,从土壤中分离出链霉素,链霉素是第一W.Wilson,1936~)在用新型卫星的天线接受系统进行种对革氏阴性结核杆菌有效的抗菌素,40年代末链霉测量时,发现了一种相当于绝对温度3.5K的“噪声辐素批量生产,行销全球,使长期困扰人类的结核病得到射”,经与普林斯顿大学理论物理学家进一步研究,终了有效的治疗,他因此获1954年诺贝尔生理/医学奖。于确信这种“噪声辐射”是宇宙背景辐射,为宇宙大爆2.案例11核磁共振技术的发明炸学说提供最有力的支持。因此,获1978年诺贝尔物在诺贝尔获奖者中,有关核磁共振技术就有6人理学奖。次获奖,其中美国科学家拉比(I.I.Rabi,1898~1988)2.案例15中子的发现因发明记录原子核磁性的共振法1944年获诺贝尔物1932年,查德威克(J.chadwick,1891~1974)在研理学奖;1946年美籍瑞士科学家布洛赫(F.Bloch,1905究天然放射性α粒子对非放射性元素轰击时,从测得~1983)。美国科学家珀塞尔(E.M.Purcell,1912~)因的结果发现其散射与当时已有的知识不一致。他回忆发展精密测量核磁的新方法,以及由此做出的发现获起若干年前卢瑟福(E.Rutherfofd,1871~1937)曾推测1952年诺贝尔物理学奖;法国科学家卡斯特莱(A.可能存在一种中性的质量与质子类似的放射性粒子,Kastler,1902~)因发明并发展用以研究原子核内共振他推测α粒子轰击铍引起的辐射是中子,并列出了方程:的光学方法获1966年诺贝尔物理学奖;瑞士科学家恩94Be+42α126C+10n斯特(R.Ernst,1933~)因在高分辨率核磁共振分光法稍后他还指出α粒子轰击硼也能产生中子即:分析分子结构发展方面的贡献获1991年的诺贝尔化115B+42α147N+10n学奖。核磁共振技术不但广泛运用在科学研究和医学他还确定了中子的原子量。中子的发现使他获上,而且是发展量子计算机的主要技术手段之一。1935年诺贝尔物理学奖。3.案例12晶体管的发明(六)数学与计算机工具创造性的应用,也可能带40年代,美国贝尔实验室的物理学家肖克利(W.来自然科学、工程技术、经济与管理科学方法与理论的B.Shockley,1910~1989)、巴丁(J.Bafdeen,1908~)和布突破拉顿(W.H.Brattain,1902~1987)发明了晶体管。在晶1.案例16数学对量子力学创立的作用体管广泛应用10年后的1958年,美国的基尔比(T.S.海森伯(W.K.Heisenberg,1901~1976)用矩阵方法C.Kilby,1923~)和他的同事制作的集成相移振荡器电写成的矩阵力学和薛定谔(E.Schrodinger,1887~1961)路成为世界上第一批集成电路,拉开了信息革命的序用代数方法写出的量子力学理论在数学上被证明是等幕。肖克利、巴丁和布拉顿因发现晶体管效应和半导价的,狄拉克(P.A.M.Dirac,1902~1984)在此基础上体方面的研究而获1956年的诺贝尔物理学奖。建立了完整的量子力学的数学表述,并在理论上预言4.案例13激光技术的发明了正电子的存在和为规范场的研究建立了坚实的数学美国科学家汤斯(C.H.Townes,1915~)、前苏联科基础,构筑了量子力学的理论体系。三人因此分别于学家巴索夫(H.Гбасов,1922~)和普洛霍洛夫(A.M.1932年、1933获诺贝尔物理学奖。Прохоров1916~)用于分别独立研制微波激光器,以2.案例17测定分子结构的新方法及他们在量子电动力学方面的贡献导致激光器的诞生美国科学家蒙普特曼(H.A.Hauptman,1917~)和获1964年诺贝尔物理学奖。激光技术广泛应用于光卡尔勒(J.Karle,1918~)应用计算技术,发明了可以通9

路甬祥:规律与启示———从诺贝尔自然科学奖与20世纪重大科学成就看科技原始创新的规律过计算机三维图像重建直接显示被X射线透射的分诺贝尔奖获奖者中师生关系、学术亲缘关系屡见子立体结构的新方法,并已测出包括维生素、激素等数不鲜,说明高水平人才的集中凝聚、跨学科交流以及在万种分子结构,推动了有机化学、药物学即生物学的发高水平学术带头人领导和指导下,选择前沿领域和战展,荣获了1985年诺贝尔化学奖。略方向,对于创新学术氛围的形成和重大创新突破都3.案例18数学对经济学、管理科学发展的作用有重要意义。从1969年设立诺贝尔经济学奖以来,有相当多的从诺贝尔奖获奖者做出代表性工作到最终获奖,工作是非常数学化的,其中不乏数学家获诺贝尔经济一般需要10余年,并且有增长的趋势,说明高水平创学奖,如康德洛维奇(А.В.Каннторович,1912~1986)新工作被科学界和社会所认同,需要时间。产生世界将线性规划方法应用到物资调拨理论而获1975年经级的原始创新是一项艰巨和长期的目标,不可急功近济学奖;克莱因(L.R.Klein,1920~)因建立“设计预测利,需要稳定的科技政策予以支持。经济变动的计算机模式”获1980年经济学奖;陶宾(J.(九)中青年时期是科学家实现创新突破的峰值年龄Tobin,1918~)因建立“投资决策的数学模型”获1981从诺贝尔奖获得者的年龄分析,可以看出科学家年经济学奖。此外,数学家冯.诺伊曼(J.vonNeumann,创新的高峰期是在30~40岁之间,许多是博士学位论1903~1967)和经济学家摩根斯坦(O.Morganstain,1902文期间的工作。因此,在重视发挥中老年杰出科学家~1977)长期合作的结晶《对策论与经济行为》的出版,指导作用的同时,必须建立起正常的人才新老交替和被认为是20世纪经济学重大成就之一。合理流动制度,破除论资排辈、因循守旧的陋习,支持现代管理科学方法很多也来自数学方法,如运筹中青年优秀人才,创造性地开展研究工作。特别需要学、控制论等学科。建立数学模型、采用有效的算法和鼓励和支持20几岁的科学家就在前沿领域和重大战利用计算机已成为重要手段。略方向上开始独立的创新研究与发展工作。(七)对已有知识的科学整理与发掘,也可能有新(十)创新意识、原始性创新思想与创新战略比经的重大发现与理论创新费与设备更具有决定意义1.案例19原子结构理论的建立本世纪以来,许多具有重大意义的原始创新突破玻尔(N.H.D.Bohr,1885~1962)在卢瑟福的原子并不都发生在投资最大的地方。模型和普朗克的量子论的基础上,建立了原子结构理例如:提出相对论的爱因斯坦,当时是瑞士伯尔尼论。他因此获得1922年诺贝尔物理学奖。专利局的低级职员,并无专项研究经费;沃森和克里克2.案例20门捷列夫的元素周期表构建DNA双螺旋结构模型研究小组的经费消耗据说门捷列夫(Д.И.Мендлеев,1834~1907)在前人对也只有数百英镑;魏格纳的大陆板块与飘移学说的提大量化学元素研究的基础上,总结出了元素周期律。出也主要得益于他的创新科学思想。遗憾的是在他生前,元素周期律未能得到科学的评价,一些实验科学的原始性重大发现也并不在于特别未能获奖。昂贵的实验设备,而在于研究人员的创新意识、独特的3.案例21DNA及螺旋结构模型的提出实验构思、周密的实验和观测,以及科学思维,并且许沃森(J.D.Watson,1928~)和克里克(F.H.C.多是研究生阶段的工作。必要资金和设备是科技创新Crick,1916~)集中了化学家鲍林(IC.Pauling,1901~的必要条件,但不是首要条件和充分条件。当然随着1994)关于DNA碱基结构特征的化学信息、弗兰克林物质科学向研究极端条件空间和尺度下的物质结构、女士(R.Franklin,1920~1958)的DNA的X射线衍射照相互作用及运动规律转移、生命科学与信息科学向分片以及威尔金斯(M.H.F.Wilkins,1916~)对照片的解子和原子等微观层次,向着纳米尺度和飞秒量级发展,释,进行深入研究,最终提出DNA的双螺旋结构模型,在具有原始创新科学思想和正确创新战略的前提下,成为生命科学研究进入到分子水平的标志。因此,与充裕的资金与设备保证仍然是十分必要的。威尔金斯共获1962年诺贝尔生理学或医学奖。(十一)重大科技创新突破及其推广应用需要相应(八)良好的创新氛围和高水平的创新基地是产生的创新体制和科学管理机制保证高水平创新成果的温床英国剑桥大学的卡文迪什实验室(获25人次诺贝从诺贝尔奖获奖单位相对集中可以看出,创新基尔奖),德国的马普学会(获17人次诺贝尔奖)是从事地的建设对于取得高水平的创新成果十分重要。基础研究基地的代表,贝尔实验室(获11人次诺贝尔10

西安交通大学学报(社会科学版)奖)与IBM实验室(获5人次诺贝尔奖)是公司实验室国家安全与社会发展的重大需求,发挥自身综合优势,的卓越代表,其共同的特点是领导人具有高瞻远瞩的联合国内国际优势力量,开展具有自主创新科学思想战略眼光,善于识别与培养创新人才,尤其是善于发和技术路线的系统研究与战略攻关。力争取得科学规现、培养和支持青年人才的创新研究,善于选择研究战律的系统知识与重大关键技术原始性创新突破或实现略方向和重点领域,充分尊重科学家的自主权和学术创造性的系统集成。不断完善有利于科技创新及产业自由,建立公正的、适时的乃至国际化的科学评估与管化的政策与体制,促使R&D与市场及企业机制接轨,理,开展广泛而经常的国际合作交流,以及营造了优良实行体制与机制的适时地转换,促进创新成果的产业化。的研究条件和创新文化氛围。4.科学技术创新是全球性的创新活动,必须进一重大科技创新突破及其推广与应用需要相应的创步扩大开放,加强国际合作与交流。新体制与科学管理机制作为保证:在进一步扩大信息和人才交流的基础上,要积极1.必须遴选具有科技战略眼光,尊重知识,尊重人探索国际性双边或多边研究项目合作、研究机构合作、才,善于管理的领导人,建立一套比较完善可行的人才创新人才培养合作,及高技术产业孵化、风险基金及高选拔、吸引、培养、支持与组织管理的体制和方法。建技术产业经营合作。积极创造条件吸引优秀人才回国立实施科技创新的人才队伍与组织保证。或为国服务,尤其要有目标地礼聘杰出人才来华领衔2.对于基础研究与高技术前沿探索,拟应:根据科开展前沿研究或向国际重要研究机构派送研究生与高技发展,以及经济和社会发展的长远需求,依靠专家,级访问学者进行合作研究,建立互利稳定的合作关系,着眼长远与基础,选择重点领域与战略方向,遴选与凝将国际合作推进到新的水平;在提高素质、优化结构的聚优秀队伍,建设创新基地,给予稳定支持,鼓励并尊同时,按绩效优先的原则,努力提高研究及管理人员的重科技人员的自主创新探索,科学评估,适时调整,努待遇,改革与改善园区工作环境、科研甚础设施和文化力保持研究领域、方向的前沿性和研究队伍的创新活氛围,改善研究生、访问学者的待遇以及工作与生活条力,孕育原始性创新的重大突破;件,增强对优秀人才尤其是青年优秀人才的的吸引力3.对于基础性和战略性研究,必须根据经济建设、与凝聚力,为创新队伍建设提供基本保证。(责任编辑:司国安)11

您可能关注的文档

- 鲁迅、老舍未得到诺贝尔奖的原因.doc

- 高二生物诺贝尔医学及生理学奖1

- 高二生物诺贝尔医学及生理学奖2

- 纽约时报杨振宁催生2013年物理学诺贝尔奖上帝粒子

- 呼伦贝尔疾病预防控制2007年第四期

- 诺贝尔化学奖得主

- 福禄贝尔的幼儿教育思想及其启示(froebel's early childhood education thought and its enlightenment)

- 诺贝尔生理及医学奖百年回眸

- 2009年呼伦贝尔市查漏补种

- 上海到呼伦贝尔物流公司【专业直达】上海到呼伦贝尔货运公司

- 呼伦贝尔族际通婚调查

- 2007—2010诺贝尔生理学和医学奖

- 帕赫贝尔-pachelbel-卡农-(演奏最简版)钢琴曲谱

- 呼伦贝尔高校生态学实习教学优化研究

- 湖州市第一届╲〞诺贝尔杯╲〞八年级科学竞赛试题

- 诺贝尔经济学奖中的证券投资理论

- 诺贝尔获奖情况的综述及相关影响因素分析

- 呼伦贝尔市肉羊产业发展5种模式探究,农业经济学论文