- 3.85 MB

- 2022-06-16 12:11:37 发布

- 1、本文档共5页,可阅读全部内容。

- 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。

- 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。

- 文档侵权举报电话:19940600175。

回顾第一节诸子散文第二节历史散文第三节屈原与楚辞

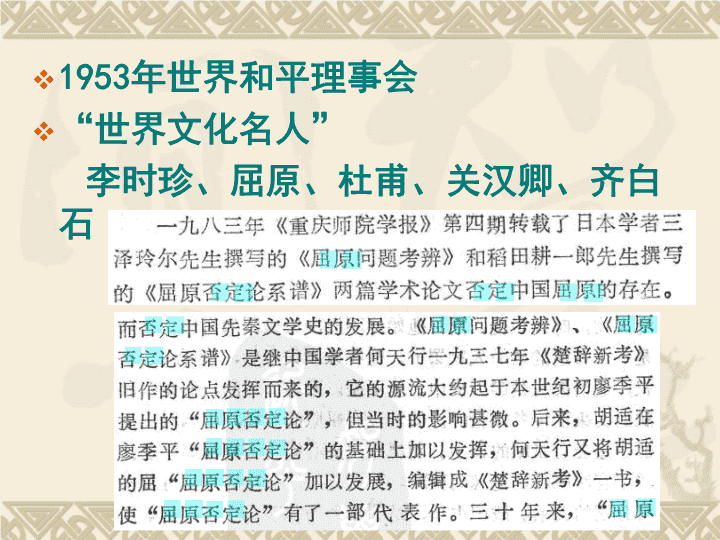

1953年世界和平理事会“世界文化名人”李时珍、屈原、杜甫、关汉卿、齐白石

《史記》:“賈生既辭往行,聞長沙卑濕,自以壽不得長,又以適去,意不自得。及渡湘水,爲賦以吊屈原”。“遭世罔極兮,乃隕厥身。嗚呼哀哉,逢時不祥!鸞鳳伏竄兮,鴟梟翺翔”“般紛紛其離此尤兮,亦夫子之辜也!瞝(chi陰平聲)九州而相君兮,何必懐此都也?鳳皇翔于千仞之上兮,覽悳輝而下之。見細徳之險徵兮,摇増翮逝而去之。”

一、屈原的生平二、“楚辞”与《楚辞》三、屈原的创作四、宋玉五、荀卿赋

《史记·屈原贾生列传》《楚世家》《新序·节士》。公元前340年——公元前277年。(一)早年受信用的政治改革期。三闾大夫、左徒。联齐抗秦。(二)汉北遭疏及楚怀王晚年的不受信用时期(三)被顷襄王流放时期

(一)“楚辞”的定义楚辞是屈原在楚地民歌的基础上吸收中原文化的精髓而创作的新诗体。句式以六言为主,句中用兮字。又被称为“骚体”和“赋”。(二)楚辞产生的基础(三)《楚辞》

(一)在素材和形式方面都与楚国地方的原始神话和巫术宗教活动有关系。(二)与楚国地方的音乐、民歌有密切关系。(三)其他来源:《诗经》的文化精神;铺叙辞采、繁辞华句、汪洋肆恣的纵横家文章

《九歌》就是吸取楚地民间的神话故事,用祭歌的形式写成的,诗中写了神巫扮作群神形象进行歌舞。《招魂》直接模仿楚地巫觋招魂词的形式写成。屈原对神话和巫术并不是持有敬畏、崇奉的态度,而是将其作为文学素材进行了加工改造。比如,他笔下的神,基本上都具有丰富的感情。

比《诗经》四言诗为代表的北方音乐和民歌,句式更长更灵活,音调更长,情致婉转,极富表现力。《沧浪歌》“沧浪之水清兮,可以濯我缨,沧浪之水浊兮,可以濯我足”。

《越人歌》“今夕何夕兮搴舟中流。【注】:搴,牵引。今日何日兮得与王子同舟。蒙羞被好兮不訾诟耻,【注】:《广韵》:“訾,思也。”诟,耻也。心几烦而不绝兮得知王子。【注】:几,语词,不为义。山有木兮木有枝,心悦君兮君不知

同:许多形式都保留了民歌的特征。如“兮”,如句式。又如结尾多有“乱”“少歌”“倡”。“乱”是乐曲终了时的结尾部分,表示这一部分是要长咏或者是要歌唱的。异:屈原作品中很多“兮”字已经不是单纯的语气词,而具有多种作用,某些具有实词的意思。楚辞在汉代被称为“赋”,即不歌而诵之诗,说明其大体上已经不可以歌唱。

(一)屈原生前作品的流传。宋玉、唐勒、景差的创作。以楚地为主。(二)汉初,吴王刘濞、淮南王刘安及其门客的传习。汉武帝、贾谊、司马迁的喜好和熟悉。传至中央。(三)汉成帝刘向将屈宋作品,再加上汉人的仿作,包括贾谊的《惜誓》,淮南小山《招隐士》,东方朔《七谏》,庄忌《九怀》,连同刘向自己的《九叹》,纂辑为《楚辞》。

(四)东汉时有王逸作注,即《楚辞章句》。王逸又加上自己的《九思》,从而形成了今本《楚辞》。南宋洪兴祖在王逸《章句》基础上作《楚辞补注》,是今见的最早传本。游国恩姜亮夫赵逵夫汤炳正崔富章

《楚辞》中可以确定为屈原作品的有《离骚》《九章》《九歌》《天问》,这些作品,并不全是骚体。另外《卜居》《渔父》《远游》《招魂》等是否为屈原所作仍有很大争论。

(一)释名(二)写作时代与内容(三)艺术特征(四)美学特征:优美、高尚、悲壮

1.司马迁:“离骚者,犹离忧也。”2.班固:“离,犹遭也;骚,忧也。”“离”同“罹”。3.王逸:“离,别也;骚,愁也。”4.“离骚”为楚国的方言,与“骚离”相似,为离别而愁之义。5.游国恩:“离骚”与“劳商”同,为楚地乐歌旧名。

《离骚》写作于屈原任左徒后遭谗言而被楚怀王疏远后。“忠怨”。从开篇到“岂余心之可惩”是前半部分,主要写诗人自我修砺、高洁自守、矢志报国却又遭遇到不公正的待遇,但自己并不降志屈节,与恶人同流合污,以实写为主;从“女嬃之婵媛兮”至篇末是后半部分,上天求见帝,求女,西征,以虚构为主,为全诗最不同凡响处。

第一,香草、美人的意象。用披香戴芳、饮露餐英来比喻道德的自修和品格的高洁。以美人自况,以男女之间的恋情象征与楚王之间的关系,用爱情的心理刻画对楚王的种种希望、失望、坚贞、苦恋、追求等情绪。第二,奇幻的神话世界。这是《离骚》浪漫风格形成的主要原因。第三,屈原在《离骚》中还表现出很强烈地历史意识,诗中出现了众多的历史人物。

(一)“释名”(二)各篇的时代与情感(三)《九章》的艺术风格

《九章》包括九首短篇政治抒情诗,《惜诵》《涉江》《哀郢》《抽思》《怀沙》《思美人》《惜往日》《橘颂》《悲回风》。“九章”,就是标明九篇诗歌之义。这九篇作品并不是屈原一时一地之作,原来应是单篇流传,因其体式相近、内容相似,大多与记事记行有关,因此后人辑之。辑者和命“九章”此名的可能是西汉的刘向。

1.《橘颂》是诗人早年的作品,以橘树来象征美好的人格,没有悲观情绪。2.《惜诵》应为其被楚怀王疏远不久之后的作品。惜,痛惜;诵,诉说。《抽思》是诗人被疏去职后退居汉北时所作。抽,抽绎,引发;思,怨,即向楚王诉说自己的怨情。《思美人》也应是怀王朝时被疏去职时的作品。“美人”即指怀王。

这三篇作品与《离骚》的创作时间相近,虽然情感烦怨愁苦,但仍企图自我排遣;对楚王虽然有不满,但是仍对其抱有希望;对自己的前途虽然失意,但是并未完全绝望。3.《哀郢》是公元前278年,即顷襄王二十一年秦白起攻破楚都郢之后所作,此时诗人已经久处放逐之中,时值春季。

《涉江》则是紧接着《哀郢》而创作,时值秋冬,写诗人渡江往南方、独处于山中,故曰“涉江”。《悲回风》的具体创作时间不详,但也应是诗人衰老时被顷襄王放逐期间之作。回风,摧折草木的旋风,象征迫害自己的恶势力。这几首诗的感情比《惜诵》等更加低沉,近乎绝望。

4.《怀沙》《惜往日》是屈原自沉之前所作。《怀沙》即伤怀于长沙之地。时值初夏,诗人顺沅江下至洞庭,去往汨罗长沙之地,仓皇凄苦,特别绝望,但为了保守自己的坚贞和理想,对死亡已经无所畏惧。其心情既凄恻又坦荡,既激越又从容。《惜往日》是屈原的绝笔,追述了以往自己的政治生涯,并表明了死意。

与《离骚》不同,《九章》各篇很少神话世界的奇幻想象,只香草美人意象出现的次数也远远低于《离骚》。但有许多写景之句,与情结合,已有意境的味道。如《涉江》“深林杳以冥冥兮,乃猿狖(you去聲)之所居。山峻高以蔽日兮,下幽晦以多雨。霰雪紛其無垠兮,雲霏霏而承宇。哀吾生之無樂兮,幽獨處乎山中。”“乘鄂渚而反顧兮,欸(ai陰平聲)秋冬之緒風。”《哀郢》“悲江介之遗风”(曹植《杂诗》“江介多悲风,淮泗驰急流。”)

(一)《九歌》之名与性质(二)《九歌》各篇内容(三)《九歌》的艺术特点

“九歌”之名起源甚早,夏启时代即有此名之歌舞。之所以称为“九歌”,与包含九个乐章有关系,每一乐章分别祭祀一位神袛。今屈原《九歌》分十一篇,实际上最初也是九篇。《九歌》是屈原在楚国祭祀旧俗基础上,甚至借鉴旧的祭歌之辞创作。相比于《离骚》《九章》,《九歌》与楚地民歌关系更为密切,直接脱胎于民间祭歌。

天神:《东皇太一》(天之尊神)《云中君》(云神)《东君》(日神)《大司命》(主寿命)《少司命》(主灾祥神或主子嗣神)地祇(qi阳平声):《湘君》《湘夫人》(湘水配偶神,两篇本为一篇)《河伯》(河神)《山鬼》(山神)人鬼:《国殇》《礼魂》(为国牺牲的将士,两篇本为一篇,《礼魂》为《国殇》之乱辞)

这些诗不同于祭歌,是能诵的诗。《九歌》善于描写神的外貌、出场,善于表达神之间的爱情。神被赋予了人的特征、性格、情感。男巫思女神,女巫思男神。在艺术手法上,《九歌》也比《离骚》《九章》更加善于把周围的景物、环境气氛与人物的情感融合在一起,构成情景交融的意境。如《湘夫人》《山鬼》,又如《少司命》《国殇》

秋兰兮蘼芜,罗生兮堂下。绿叶兮素华,芳菲菲兮袭予。夫人自有兮美子,荪何以兮愁苦?秋兰兮青青,绿叶兮紫茎。满堂兮美人,忽独与余兮目成。入不言兮出不辞,乘回风兮载云旗。悲莫悲兮生别离,乐莫乐兮新相知。

《国殤》:【注】:此爲《九歌》終篇,也是整部樂歌的高潮和落腳點。不成年而死、無病而死者稱殤。國殤,即爲國而戰死者。操吴戈兮披犀甲,車錯轂兮短兵接。旌蔽日兮敵若雲,矢交墜兮士爭先。凌余陣兮躐(lie去聲)余行(hang陽平聲),左驂殪(yi去聲)兮右刃傷。【注】:凌,侵犯。《玉篇》:“躐,踐也。”殪,死。右,右驂。

霾兩輪兮縶(zhi陽平聲)四馬,援玉枹(fu陽平聲)兮擊鳴鼓。【注】:霾,通“埋”。縶,拘束馬腳。車輪陷入泥中、馬絆而不行。援,執。《說文》:“枹,擊鼓杖也。”天時墜(dui去聲)兮威靈怒,嚴殺盡兮棄原壄。【注】:墜,通“懟”,怨恨。壄,野之古字。嚴,殘酷。出不入兮往不反,平原忽(wu去聲)兮路超遠。【注】:忽,通“伆”,《方言》:“伆、邈,離也。楚謂之越,或謂之遠,吳越謂之伆。”《方言》:“超,遠也。東齊曰

超。”帶長劍兮挾秦弓,首身離兮心不懲。【注】:懲,恐懼。誠既勇兮又以武,終剛強兮不可凌。身既死兮神以靈,子魂魄兮爲鬼雄。【注】:“子魂魄”,當作“魂魄毅”。鬼雄,爲百鬼之雄長。

(一)“天问”释义(二)《天问》的结构和基本内容(三)《天问》的精神特质

《天问》三百五十句,全篇全用问句形式写成,被称为“千古万古至奇之作”。之所以称为“天问”,是因为古人认为“天者,万物之总名也”,无所不包,“天问”即是问世间一切基本问题之义。《天问》一篇虽然问了天道,也问了人事,但是问天道还是为了了解人事,落脚点还是在人间。

全诗分两大部分,第一部分从开始至“乌焉解羽”。问关于天地开辟、天地自然万象等方面的问题,也对此前存在的此方面的各种神话传说、解释提出了疑问,包括天地开辟、宇宙本源的问题,天体和日月星辰等天象的问题,鲧禹治水的问题,大地及四方灵异的问题。第二部分问人类历史,从夏商周三代一直问到楚之先祖,最后是诗人对自己身世遭遇的感叹。

屈原在此显露出强烈的历史意识和总结政治兴亡治乱的兴趣,目的还是在于表达他对所面临的楚国政治现状的看法,希望通过探寻历代兴亡之原因,为楚国现实政治提供借鉴。这首诗对真理的追寻所表现出来的理性精神和对历史的感叹、对楚国的关心所表现出来的爱国情怀和忧患意识相互结合,更加上其离奇的形式,确为中国文学史上的奇作。

(一)宋玉的文学史地位(二)楚辞体的《九辩》(三)宋玉与散体赋的形成——《高唐赋》《神女赋》

宋玉是散体赋的重要开创者和奠基人,汉代散体赋的文学特征,在宋玉赋中已经基本定型。宋玉作品主要有《九辩》(另有《招魂》,或曰为屈原作品),《高唐赋》《神女赋》《风赋》《登徒子好色赋》《对楚王问》,另外《大言赋》《小言赋》《笛赋》《讽赋》《舞赋》《微咏赋》等旧题也为宋玉作品。

《九辩》属于楚辞体,其思想内容和形式都与《离骚》《九章》有相似之处,属于带有自叙传性质的长篇抒情诗;虽然宋玉在作品中也表达了自己不被君王赏识的失意,但是他缺少屈原那种贵族独有的忧国忧民的意识,所表达的主要是“贫士失职而志不平”的个人感情,境界和局面较狭小。当然,这也开创了后世士人失志感遇这一题材。《九辩》的文学成就也较高,不过逊于《离骚》。

悲哉,秋之爲氣也!【注】:《玉篇》:“氣,候也。……年有二十四氣。”蕭瑟兮草木搖落而變衰。【注】:蕭瑟,或釋爲秋風聲,或釋爲秋風貌,或釋爲寒涼之義。……泬(xue去声)寥兮天高而氣清,寂寥兮收潦而水清。……燕翩翩其辭歸兮,蟬寂漠而無聲。鴈廱廱而南遊兮,鵾鷄啁唽(zhou陰平zha陰平)而悲鳴。獨申旦而不寐兮,哀蟋蟀之宵征。

1.作为文体的赋(1)内涵;(2)外延;(3)诗、赋关系。(4)分类;(5)赋出现的文学史意义2.宋玉赋的真伪3.宋玉赋的散体赋特征

“赋”的本义是赋敛,有取之义;“赋”又有给予、布陈、表达之义。作为用诗方法的“赋”。在《诗经》的时代,人们往往取一首诗来表达自己的意思,即“赋诗言志”。赋诗言志之赋,就是既有选取之义,又有布陈、表达之义,即既有“取诗”又有“言志”。在“赋诗言志”时,对诗是不歌而诵的。

“赋”这一文体的出现,是春秋时期士人、卿大夫“赋诗言志”这种特殊的文学活动的演化结果。区别于合乐的歌诗,一切创作时不以歌唱为目的,而用于诵读的诗,皆可称为“赋”。“赋”就是与歌唱的诗相对而言的一种新文体。

赋是在对歌唱之诗进行朗诵基础上而发展出来的。一开始“诗”即“赋”,“赋”即“诗”。《诗经》中有的诗又可以称为“诵”。如“家父作诵,以究王訩”“吉甫作诵,其诗孔硕”“吉甫作诵,穆如清风”。这些诗,既可以歌唱,又可以朗诵,兼具“歌诗”与“赋”的性质。

“赋”继承了诗的“言志”传统,具有表达情感和进行歌颂、讽谏等《诗经》中的歌诗所具备的基本功能,政治性强。不同在于:赋创作时即以朗读为目的、而不是以歌唱为目的。由于摆脱了音乐的束缚,“赋”才能够最终发展成为不同于诗的新文体。

(一)广义:包括先秦时期的楚辞、宋玉赋、荀卿赋与汉赋,因此又称为“辞赋”。楚辞虽比诗歌更散文化,但仍属诗歌;汉赋中的大赋则比楚辞的散文特征更强,呈现出半诗半文、非诗非文的特点,是不同于诗、文的独立文体。(二)狭义:汉赋。

传统的赋分类有三体,即骚体(楚辞体),散体,抒情小赋,标准不一,不尽科学;如果从语言形式着眼,将赋分为骚体(抒情)、散体(政治)、四言体(咏物)是较适当的。屈原开创的楚辞体形式,为后代所直接继承,是汉代骚体赋的直接源头。散体赋和四言体赋在战国时期也已经初具规模。

宋玉的散体赋作品,在很长的一段时间之内曾经被认为是后人的托名之作。这是由于人们以往认为散体赋在战国时期不可能出现。1972年,山东临沂银雀山汉墓(西汉早期)出土了一批简牍,除了《孙膑兵法》等外,还有写明“唐革”的残简,“唐革”即“唐勒”,是与宋玉同时期的楚国辞赋作家。这篇《唐勒赋》或称《御赋》,是典型的散体赋,清楚地反映了战国后期散体赋已经出现的事实。

汉代的散体赋,直接继承宋玉赋发展而来的。宋玉赋主要在以下几个方面奠定了散体赋的基本特征:1.问对体。以简短叙事开篇;以问对作为过渡;臣之对语为主体;最后是简短结语。2.韵散结合的语言形式。直到东汉文人五言诗成熟,散体赋的语言形式也出现了诗化的特征之前,汉代散体赋的语言形式都是与宋玉赋一脉相承。

3.铺陈的写作手法。铺陈是汉大赋的标志性写作手法。铺陈,是要对描写对象进行全方位、多层次、多角度的描述,是以能够充分、细致、深入地体物为前提的,是以词藻堆砌为手段的,目的则是为了写志。《文心雕龙》:“赋者,铺也;铺采摛文,体物写志。”4.卒章见义。篇末有“劝讽”之义。如《高唐赋》《神女赋》《登徒子好色赋》

他感到一种无可奈何、似曾相识的压抑,像乞丐丢失了最后一枚硬币,像耶穌发现了犹大的秘密,像妻子嗅出了小三的足迹,像狐狸受到了刺猬的调戏,像怀旧失落的李易安在黄昏中寻寻觅觅,像壮怀激烈的岳鹏举在秋雨中仰天叹息,像屈原行吟泽畔,感慨世情迷离,像杜甫漂泊西南,写下悲凉诗句,像使尽浑身解数也无能为力的便秘,像距离考研复试线只差一分的天意,终场前一秒钟被对方打入一球,抢购回来的碘盐忽然发现已经过期。浊酒一杯家万里,身无彩凤双飞翼。呜呼噫嘻咿呀咿,压抑兮压抑!

《荀子》中的《成相》篇和《赋》篇,也被视为与“赋”这种文体有密切关系的作品。荀子时代晚于屈原,他与屈原一样,在由歌向诵这一文学重要变化中,创作了最早的一批脱胎于歌诗但却不歌而诵的文学作品。

《成相》篇,是脱胎于民谣的赋,与屈骚相似,仍属于诗歌的范畴。“相”,俞樾“盖古人于劳役之事,必为歌讴以相劝勉,亦举大木者呼邪许之比,其乐曲即谓之相,‘请成相’者,请成此曲也。”如《礼记》“邻有丧,舂不相”。《成相》篇的形式,在汉赋之中并未得到继承。此篇为借用劳动歌的形式,改为诵读,内容是关于国家治理的:

“請成相,世之殃,愚闇愚闇墮(hui陰平聲)賢良。【注】:闇,本義爲閉門,引申爲糊塗、愚昧。墮,俗作“隳”,毀也。人主無賢,如瞽無相何倀(chang陰平聲)倀!”【注】:瞽,盲人。相,扶住盲人的人;又,相爲一種節樂的樂器。《玉篇》:“倀,失道貌。”“請成相,道聖王,堯舜尚賢身辭讓。”“請成相,言治方,君論有五約以明。君謹守之,下皆平正國乃昌。”

《赋》篇直接以“赋”名篇,是被看作为赋这一文体“爰赐名号”的作品。大約是荀子晚年居楚地时所作,包括五首类似于猜谜、隐语性质的内容,还有两首《佹诗》。前五首是问答体,说明“礼”“知”“云”“蚕”“箴”的重要性。这五篇赋是咏物赋之祖。与后代的四言体咏物赋,在文体形式上不尽相同,并没有直接的继承关系。

“爰有大物,【注】:爰,發語詞。非絲非帛,文理成章。【注】:非絲帛而有其紋理之章彩。非日非月,爲天下明。生者以壽,死者以葬。城郭以固,三軍以強。粹而王,駁而伯,無一焉而亡。【注】:《說文》:“粹,不雜也。”“駁,馬色不純也。”粹本義是沒有雜質的米。臣愚不識,敢請之王。”王曰:“此夫文而不采者與?【注】:有文飾而不至於華彩。

簡然易知而致有理者與?【注】:簡,簡單、簡略,質樸、平易。致,極也。君子所敬而小人所不(fou上聲)者與?【注】:不,通“否”。性不得則若禽獸,性得之則甚雅似者與?【注】:以去性之惡而化善。《廣雅》:“似,續也。”續古之謂。匹夫隆之則爲聖人,【注】:隆,尊崇。諸侯隆之則一四海者與?致明而約,甚順而體,【注】:體,親也。請歸之()。”

显然,“赋”的产生,是掌握文字和文化的知识阶层的创造结果。从歌到赋的转化,是从俗文学到雅文学的转化。从此有了一种专属于士人的,可以充分满足士人创造欲望的文学体裁。赋体产生之后,迅速释放了士人群体的感情和热情,在汉代形成了一个创作的高峰。汉代士人阶层的精神,在赋中得到了最集中的呈现。

诵读的要求,是格律诗产生的基础。后世五言、七言诗歌,甚至是词和曲也经历了一个从民间文学到士人文学的转化过程,即由歌唱而诵读(也就是赋化)的过程。

您可能关注的文档

- 屈原列传(教学案)

- 民国时期《屈原》热研究

- 《生命生命》教学反思岳阳屈原小学黄娜

- 2019年九年级语文下册第五单元17《屈原(节选)》检测试卷

- 2019年九年级语文下册第五单元17《屈原(节选)》教案

- 2019年初中道德与法治学业水平模拟试卷(附答案)和关于屈原的作文:屈原,我想对你说(合集9)

- 九年级语文下册课堂十分钟第五单元17《屈原(节选)》中考回应

- 九年级语文下册课堂十分钟第五单元17《屈原(节选)》随堂检测

- 九年级语文下册课堂十分钟第五单元17《屈原(节选)》预习检测

- 屈原(约公元前339约前278)

- 《屈原列传》导学案教师版 (2)

- 《屈原节选》导学案

- 屈原列传(公开课)

- 《生命生命》教学设计(岳阳屈原小学黄娜)

- 屈原《离骚》译注

- 8《爱国诗人屈原》ppt课件1 3

- 论屈原《九歌》的形象塑造和抒情艺术

- 屈原小学教学常规管理制度