- 1.04 MB

- 2022-06-16 15:11:00 发布

- 1、本文档共5页,可阅读全部内容。

- 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。

- 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。

- 文档侵权举报电话:19940600175。

民族民间美术威宁道真傩戏面具与安顺地戏面具姓名:姚洁学号:xxxx学院:xx学院班级:xxxx级xxxx班指导教师:xxx老师

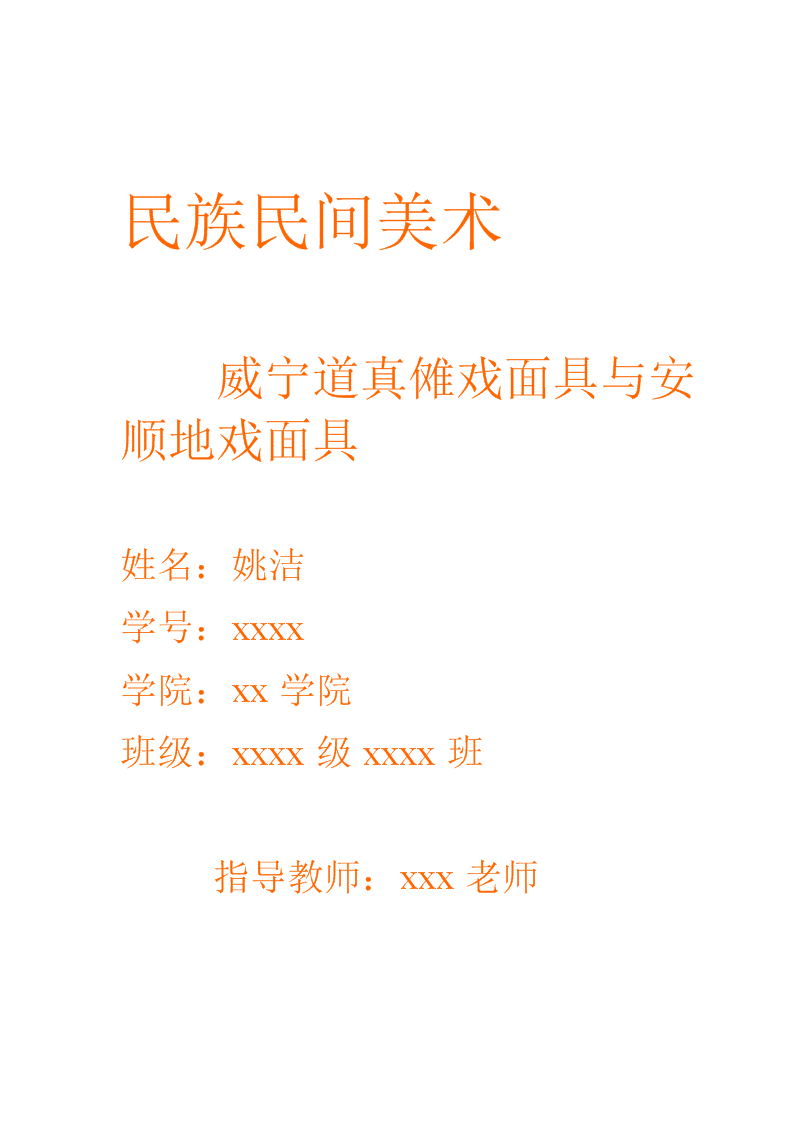

一、威宁道真傩戏面具:傩面具——山王(清朝)傩面具——炳灵太子(清朝)傩面具——勾愿判官(清朝)傩面具——歪嘴琴童(清朝)

傩面具——卦师(清朝)傩面具——龙头(清朝)傩面具——撵路狗(清朝)傩面具——山王2(现代)

种类:该傩戏面具按神的属性来分,大体可分为:1.正神面具,形象正直、善良;2.凶神面具,形象威严、凶悍;3.世俗面具,形象接近生活原型;4.丑角面具,形象滑稽、风趣、幽默。作品内容:道真傩面具最富代表性的是“双抱耳神鱼尾式”山王面具,雕刻精美,是不可多得的面具精品。虽然县内各族水乳交融,无论文化还是习俗,已无太多分别,但细微之处仍有不同。仡佬族山王的三叉束发显出粗野;刀法上,仡佬族山王更显出一种原始的美。其中,常用面具或主要角色有山王天子、炳灵太子、二郎菩萨、琴童老官、汉朝将军、铁匠婆婆、唤狗二郎、端枪童子、捉火郎君、孽龙、鞠公、毛包、山羊等70多种(个)。历史演变:道真原属正安县东北部地域,为纪念东汉西南名儒尹珍,以其字命作县名。历史上,秦代巴郡,汉代牂柯郡,隋代明阳郡,唐代夜郎郡,元、明时期湖广行省、四川承宣布政使司均辖有或大部辖有道真地域。清代初年,由四川划入贵州。道真少数民族世代居此“重山复岭、陡涧深林”的偏僻山区和交通闭塞、经济文化落后的环境中,自古“信巫鬼,好诅盟”,信奉“普天之下一切感应神祗”,并有“燕乐,以铜锣鼓、横笛歌舞为乐”

的习俗,而傩戏禳祸纳吉、祈福迎祥的旨义,及诙谐生动、浅显易懂的台词,动锣动鼓、亦歌亦舞的形式,与其民族心态正相切合,所以以巫为内核的傩戏文化,一经传入,即与地域、民族文化合流,形成佛巫,或道巫、清巫、儒巫合一的特殊坛门形式及相应文化表现。并最终形成了道真仡佬族最具代表的文化习俗——傩戏,并产生了该傩戏面具。 功能作用:作为傩戏演出的媒介的一种,与傩戏一起传达着民情民俗文化的内在涵养,一起承担对鬼神崇拜的民间习俗和祭祀活动的又一媒介。祈福迎祥、圆满人愿、服务当世。特有的造型特征:该傩戏面具人物造型正邪分明,正神庄重、和善、色彩浓淡相宜;凶神面目狰狞、凶恶,以青兰色为主,间以其他色彩,形象写实、夸张兼而又之,造型粗犷、拙朴、富于力度且注重写实,工艺也较为精细,注重整体的和谐效果。审美趣味:1.点线面构成形式的运用;2.造型艺术的乡土气息;3.造型艺术的实用性;4.造型艺术的古拙之美;5.造型艺术的怪诞之美;6.造型艺术的夸张美。文化内涵:威宁道真傩戏面具是道真傩戏文化的一部分,而道真

傩戏文化是古老而独特的民俗文化富集矿藏,作为滥觞于史前,形成于商周,又不断吸收着不同时代、不同地域、不同民族文化要素的民俗文化,它滋养并维系着古老的民族。而且因以祈福迎祥,圆满人愿为目标,它又成为一种充满朝气、喜气、生气的文化。它除了给人以法则,给人以希望,既是民俗化了的宗教文化,也是宗教化了的民俗文化。二、安顺地戏:

种类:地戏面具种类繁多,按照不同角色和造型,大体可分为:1.武将(文将、老将、少将、女将、正派将军、反派将军);2.道人;3.丑角;4.动物。作品内容:面具用丁香木或白杨木精雕细刻而成,做工讲究,神态生动。面具由面孔、帽盔、耳子三部分组成。面相分文、武、老、少、女五类,俗称"五色相"。除主将外,还有小军、道人、丑角、动物等类别。诸多面具中,武将面具最复杂,可细分为少将、老将、女将、番将、正派将军、反派将军等。面具五官造型,形成了一定的程式,如眉毛必遵循"少将一枝箭,女将一棵线、武将烈如焰"之说;嘴的刻法有"天包地"与"地包天"两种;眼则是"男将豹眼圆瞪,女将凤眼微闭"。就技法而言,地戏脸子多为浅浮雕与镂空相结合,精细却不繁琐;色彩上用贴金、刷银的亮色,以及红、绿、蓝、白、黄、黑,几乎没有一种颜色不可拿来用上。有的面具还要镶嵌上玻璃片,华丽堂皇,十分了得。历史演变: 地戏是屯堡人独有的一种头戴木刻假面的民间戏剧,其由来与屯堡人的生存选择有关。据《续修安顺府志》记载:"当草莱开辟之后,人民习于安逸,积之既久,武事渐废,太平岂能长保?识者忧之,于是乃有跳神戏之举。借以演习武事,不使生疏,含有寓兵于农之深意。"

明王朝建立初期,国内局势极不稳定,元朝残存势力的拼死反抗,边疆"诸蛮"不停地叛乱。为了防范"诸蛮"叛乱,朱元璋令择地建城,在修建城池的同时,明军在安顺、平坝一带,设置屯、堡、卫、所驻扎人马。贫苦出身的皇帝朱元璋说:"养兵而不病于农者,莫如屯田。"屯田的结果,巩固了边疆,养活了士兵,发展了当地经济,及把中原文化带进来。 傩文化的主体本是中原文化,早在明军里盛行的融祭祀、操练、娱乐为一体的军傩,和在中原民间传承的民间傩,也随南征军和移民进入贵州,并与当地民情、民俗结合,形成了以安顺为中心的贵州地戏,从而产生了地戏面具。功能作用:作为地戏演出的媒介的一种,与地戏一起传达着当地民情民俗相结合的艺术韵味,同时又着驱邪纳吉的作用。当其开光点将封号,则为神物陈列于神龛之上,有着一种精神寄托的作用。特有的造型特征:脸子刻工精细、轮廓分明、神态奇特,其造型以写实为主,兼有夸张,给人以强烈的视觉冲击力。审美趣味:1.点线面构成形式的运用;2.造型艺术的乡土气息;3.造型艺术的实用性;4.造型艺术的古拙之美;5.造型艺术的怪诞之美;6.造型艺术的夸张美。文化内涵:安顺地戏面具是安顺地戏文化的一部分,而安顺地戏

的独特性和唯一性广受海内外人士关注,曾造访法国、西班牙、韩国、日本、新加坡,多次到香港、台湾、北京、上海演出,深受欢迎,被誉为"中国戏剧活化石"、"中国戏剧历史博物馆",是研究戏剧发生学、人类学、宗教学、民俗学、美学、历史学、语言学等学科的活材料。三、威宁道真傩戏面具与安顺地戏面具的异同:1.异:A.地戏面具演出时,演员无一例外都要戴上;B.地戏面具的戴法与傩戏面具不同。地戏是先用青纱长统头将头包住,置面具于额头之上,而不是象傩戏那样戴在脸上;C.地戏面具属军傩系列,道真傩戏属巫傩系列等。2.同:A.都是作为傩戏的一种演出的媒介的一种,传达着人们的某种精神意识;B.都是戏剧研究的活材料,具有极其丰富的文化内涵;C.都是中国文化,更是我们贵州文化的一份魁宝等。