- 176.50 KB

- 2022-06-16 12:29:53 发布

- 1、本文档共5页,可阅读全部内容。

- 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。

- 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。

- 文档侵权举报电话:19940600175。

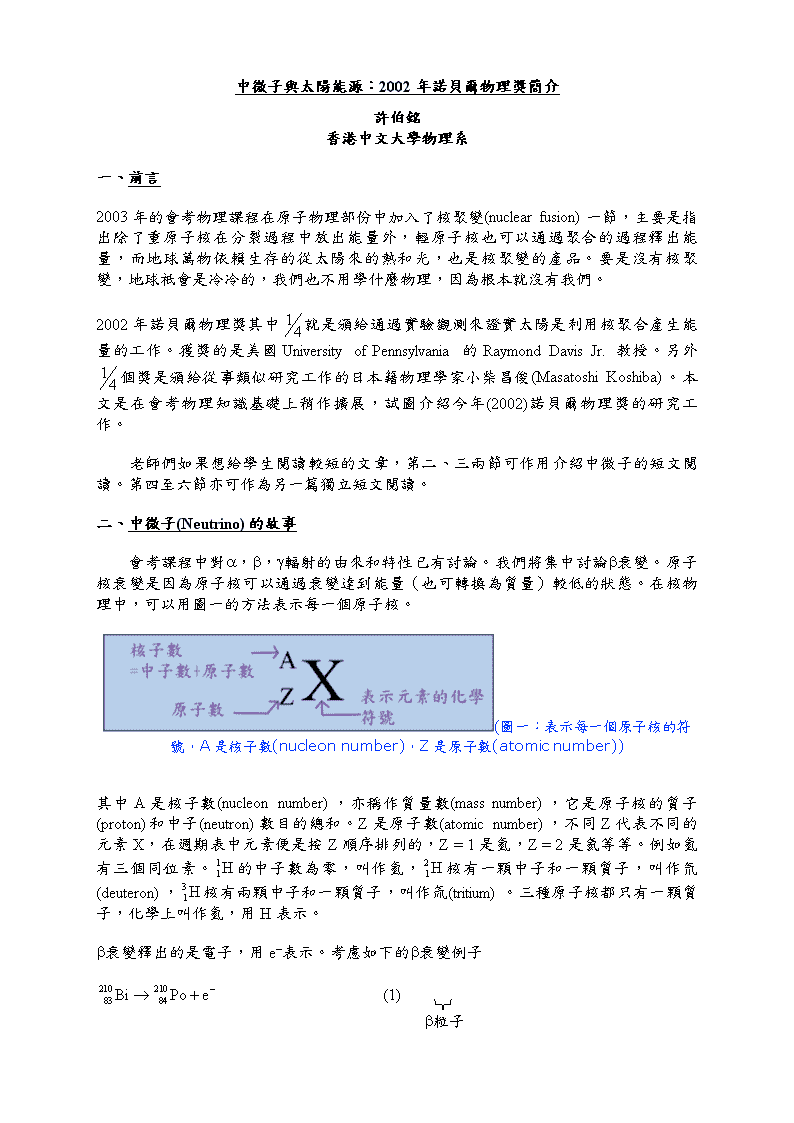

中微子與太陽能源:2002年諾貝爾物理獎簡介許伯銘香港中文大學物理系一、前言2003年的會考物理課程在原子物理部份中加入了核聚變(nuclearfusion)一節,主要是指出除了重原子核在分裂過程中放出能量外,輕原子核也可以通過聚合的過程釋出能量,而地球萬物依賴生存的從太陽來的熱和光,也是核聚變的產品。要是沒有核聚變,地球祇會是冷冷的,我們也不用學什麼物理,因為根本就沒有我們。2002年諾貝爾物理獎其中就是頒給通過實驗觀測來證實太陽是利用核聚合產生能量的工作。獲獎的是美國UniversityofPennsylvania的RaymondDavisJr.教授。另外個獎是頒給從事類似研究工作的日本籍物理學家小柴昌俊(MasatoshiKoshiba)。本文是在會考物理知識基礎上稍作擴展,試圖介紹今年(2002)諾貝爾物理獎的研究工作。 老師們如果想給學生閱讀較短的文章,第二、三兩節可作用介紹中微子的短文閱讀。第四至六節亦可作為另一篇獨立短文閱讀。二、中微子(Neutrino)的故事 會考課程中對a,b,g輻射的由來和特性已有討論。我們將集中討論b衰變。原子核衰變是因為原子核可以通過衰變達到能量(也可轉換為質量)較低的狀態。在核物理中,可以用圖一的方法表示每一個原子核。(圖一:表示每一個原子核的符號,A是核子數(nucleonnumber),Z是原子數(atomicnumber))其中A是核子數(nucleonnumber),亦稱作質量數(massnumber),它是原子核的質子(proton)和中子(neutron)數目的總和。Z是原子數(atomicnumber),不同Z代表不同的元素X,在週期表中元素便是按Z順序排列的,Z=1是氫,Z=2是氦等等。例如氫有三個同位素。的中子數為零,叫作氫,核有一顆中子和一顆質子,叫作氘(deuteron),核有兩顆中子和一顆質子,叫作氚(tritium)。三種原子核都只有一顆質子,化學上叫作氫,用H表示。b衰變釋出的是電子,用e-表示。考慮如下的b衰變例子(1)b粒子

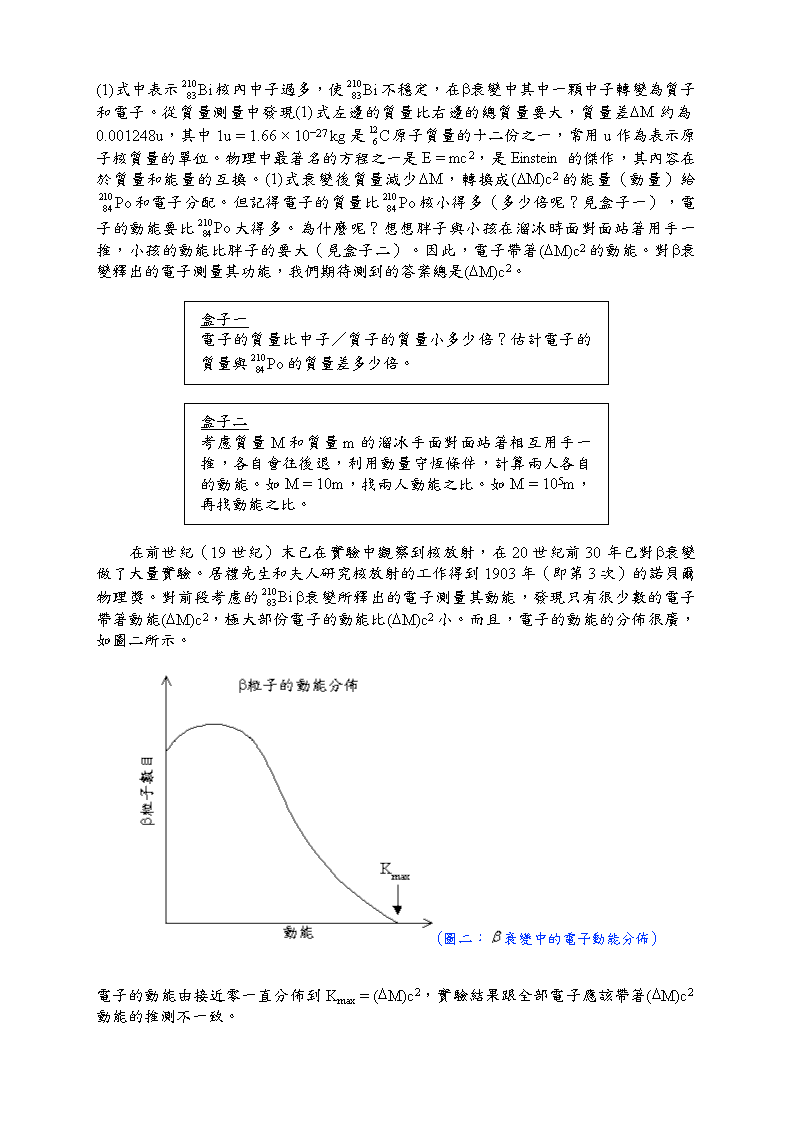

(1)式中表示核內中子過多,使不穩定,在b衰變中其中一顆中子轉變為質子和電子。從質量測量中發現(1)式左邊的質量比右邊的總質量要大,質量差DM約為0.001248u,其中1u=1.66´10-27kg是原子質量的十二份之一,常用u作為表示原子核質量的單位。物理中最著名的方程之一是E=mc2,是Einstein的傑作,其內容在於質量和能量的互換。(1)式衰變後質量減少DM,轉換成(DM)c2的能量(動量)給和電子分配。但記得電子的質量比核小得多(多少倍呢?見盒子一),電子的動能要比大得多。為什麼呢?想想胖子與小孩在溜冰時面對面站著用手一推,小孩的動能比胖子的要大(見盒子二)。因此,電子帶著(DM)c2的動能。對b衰變釋出的電子測量其功能,我們期待測到的答案總是(DM)c2。盒子一電子的質量比中子/質子的質量小多少倍?估計電子的質量與的質量差多少倍。盒子二考慮質量M和質量m的溜冰手面對面站著相互用手一推,各自會往後退,利用動量守恆條件,計算兩人各自的動能。如M=10m,找兩人動能之比。如M=105m,再找動能之比。 在前世紀(19世紀)末已在實驗中觀察到核放射,在20世紀前30年已對b衰變做了大量實驗。居禮先生和夫人研究核放射的工作得到1903年(即第3次)的諾貝爾物理獎。對前段考慮的b衰變所釋出的電子測量其動能,發現只有很少數的電子帶著動能(DM)c2,極大部份電子的動能比(DM)c2小。而且,電子的動能的分佈很廣,如圖二所示。(圖二:衰變中的電子動能分佈)電子的動能由接近零一直分佈到Kmax=(DM)c2,實驗結果跟全部電子應該帶著(DM)c2動能的推測不一致。

應該怎樣理解實驗結果呢?其實有幾個可能性。一是所利用到的(DM)c2的公式有問題,或許是能量和動量守恆的想法出問題。可是,這些可能出錯的事正好是物理學的最基本的原理,物理學家都不認為這是問題的根源。那麼,b衰變電子的動能比(DM)c2小,必定是因為有另外一顆粒子帶走了一部份的動能,這正是奧地利籍著名物理學家Pauli(泡利)(1945年諾貝爾物理獎得主)在1930年的假設。Pauli認為有一顆神秘的粒子伴隨著電子在b衰變過程中產生,可是在當時和往後20多年都沒有在實驗中看到這顆粒子。再看圖二,電子的最大功能差不多是(DM)c2,這意味著秘密粒子的質量非常小(為什麼呢?)。從b衰變電荷守恆看,神秘粒子是中性的。由於粒子的質量很小(長時期被認為是零質量的)和很難用實驗測量,Pauli便給它起了neutrino(中微子)的名字,符號為n(讀音為nu),英文的意思是littleneutralone。在放出電子e-的衰變中的中微子以符號表示,稱作反中微子,下標的"e"表示伴隨著電子e-出現的中微子。 中微子是一種行為鬼祟的粒子。按現代物理的說法,自然界的相互作用有四類,亦即是說物質間的力有四類,即萬有引力,電磁力,強力和弱力。萬有引力和電磁力在中學課程中已詳細討論,強力是使得中子和質子組成原子核的力(盒子三),弱力關係到原子核作b衰變的機理,亦正是中微子涉及的作用力。中微子質量很小,最新的實驗指出中微子的質量約為電子的百萬份之一(中學課程中最輕的粒子是電子,這裡介紹了一顆質量只有電子質量的粒子),所以萬有引力對它幾乎沒有影響。中微子不帶電荷,對電磁力它也是無動於衷,亦即是說,依靠引力和電磁力的方法是無法探測中微子的。因此,中微子在1930年被Pauli假設存在後要到1955年才被發現。這裡應該欣賞的是Pauli對物理世界的洞察能力。(1)式的b衰變應當表示為(2)其它b衰變亦有伴隨著e-出現。其中孤立的(即不在原子核內也不受其它中子、質子影響)中子n也可以用(3)形式衰變,其中p為質子,中子的半衰變壽命約為13分鐘。盒子三老師可帶領學生討論為何電磁力和萬有引力不能理解原子核存在的客觀事實。三、發現中微子 中微子與其它物質的作用力極弱,因此任何實驗儀器(即物質)都不容易對它作測量。按估計,每秒應該有數以1012(1,000,000,000,000)計的中微子由各源頭到達地球,也穿透我們的身體!還好,正因為它不會跟身體內的原、分子作用,所以無害。按物理的說法,中微子與碰上的其它粒子發生作用的機率很低。打過比喻,雖然每人每天被萬兆計的中微子穿過,在一生中每10個人中不多於1人會與其中一粒中微子發生作用。

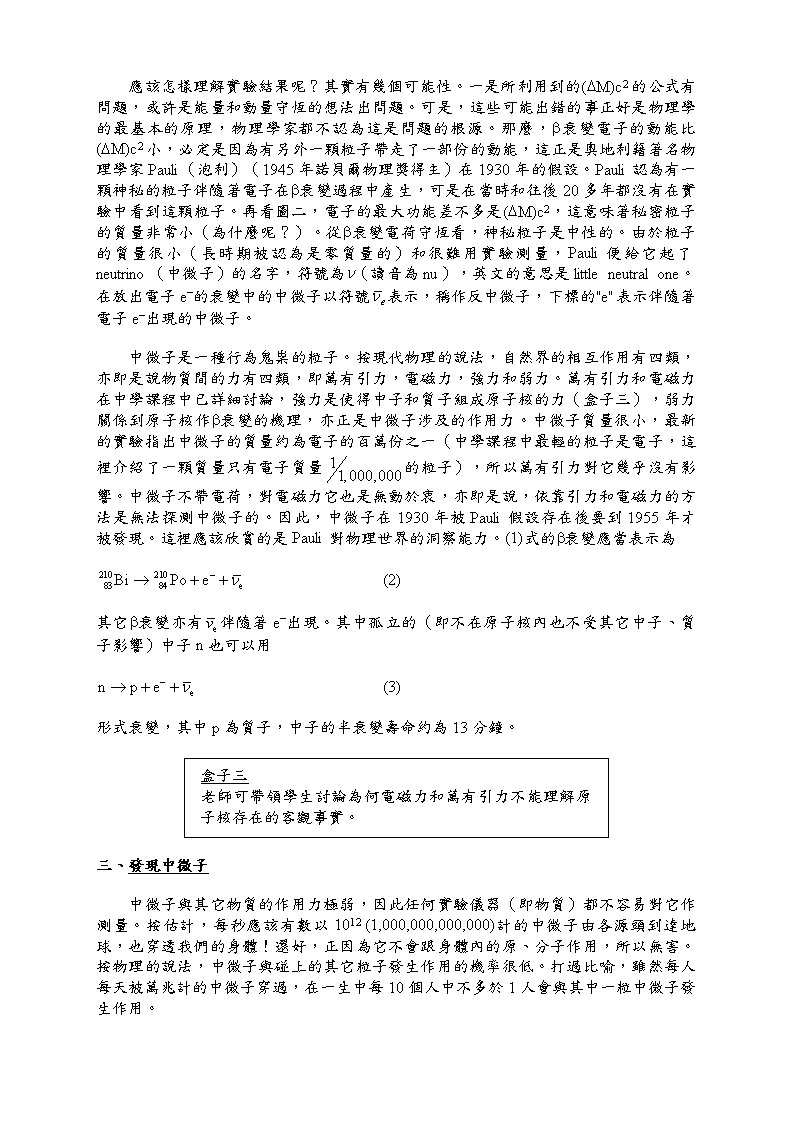

那麼,怎樣設計測量中微子的實驗呢?物理學家是聰明的,但一般想東西也很直覺的。試想如果踢足球射門命中率很低,應怎麼辦?一是每場球賽多些射門,增加射門次數自然會有入球;或是改變規則,在球場中多加幾個球門,也可提高命中率。 美國籍的Cowan和Reines在1955年很巧妙的設計了測量中微子的實驗。從(3)式,可知b衰變的相反過程(4)其中e+為正電子,它帶正電荷,其它特性(如質量)與電子完全相同,是所謂e-的反粒子。Cowan和Reines嘗試利用(4)式的作用來證實確實存在。(4)式亦是涉及弱力的過程,所以發生的機率極小。那麼,要增加射門次數就等於要找一個大的中微子源。那時是戰後,核彈已(不幸地)被使用,而和平用途的核反應堆(nuclearfissionreactor)也已開發。核反應堆內(例如核電廠)的核分裂過程產生大量中微子,每小時多於1020顆。無論用什麼鞏固的建築用料建造反應堆,中微子輕而易舉地從反應堆中跑出來。所以在反應堆旁做中微子測量是合適的。(4)式中左邊希望用質子p跟作用,那麼愈多p自然愈好。那裡找p?水分子是H2O,H的原子核是p。Cowan和Reines於是將儀器設計成一大缸水。按他們的估計,每小時經過儀器的1020多顆的中微子,約有3顆會發生(4)式的反應!圖三是實驗的示意圖。(圖三:Cowan和Reines證實中微子存在的實驗示意圖。巨型水箱提供大量的質子予核反應堆的作用。由於涉及弱作用力,和p的反應極難發生。每小時雖然有顆經過,發生反應的只有約3次。閃爍器和光電管是用來測量和p作用後產生的光子。厚厚的外牆用來阻隔其它可能引起無關的訊號的粒子。http://www.nobel.se/網頁有每年諾貝爾獎的介紹。) 當(4)式發生,它的產品e+會跟儀器內的電子e-互相湮滅並放出兩顆光子,而釋出的中子亦可測量。Cowan和Reines仔細的測量了超過1000小時,證明了的存在,Reines在40年後獲得1995年的諾貝爾物理獎。四、太陽是利用核能的

我們的太陽還年輕,主要成份是氫和氦,即最輕的兩種元素。太陽表面溫度約6000°C,內裡則達107°C的高溫。在1938年,美籍的Bethe提出太陽能是核聚變(nuclearfusion)產生的。他提出4個可以經過組成和的道途最後聚合成,(5)最後一項是聚變產生的能量,其中1MeV=1.6´10-13J。(5)式產生中微子,可見過程涉及弱力,正因為弱力的作用極難發生,我們的太陽才會慢慢的燃燒。其實太陽中的,,和質子還可聚合成(Boron),經b衰變也產生中微子。這些都稱為太陽中微子(solarneutrino)。要(5)式發生的條件是十分苛刻的,在實驗室內還未能做得到。可是太陽中心的高溫使聚變產生地球萬物所依賴的能源。Bethe以恆星能源機理的理論獲得1967年諾貝爾物理獎。五、找尋從太陽來的中微子 核物理在1930年代發展起來後,到Bethe提出恆星以聚變過程產生能量,對太陽產生能量的機理,已有相當認識。按理論推算,太陽內部每秒發出約1038顆中微子!地球每平方公分(cm2)面積每秒便有超過1010顆中微子穿過。(可否粗略地估算每秒鐘有多少中微子穿過你的身體?)隨了從太陽來的中微子外,當然太空還有其它中微子源,地球也有不少核電廠產生的中微子,甚至人體內的放射性元素也在產生中微子。 要證實太陽能是聚變得來的,便要測量從太陽來到地球的中微子,1960年代中期,RaymondDavisJr.(2002年諾貝爾物理獎得主)便開始設計大型實驗來驗證。為了找一道天然的厚牆屏障,他將實驗放在美國SouthDakota州一個金礦的地洞內。像Cowan和Reines的實驗般,他將一個載著超過600噸(100,000加侖)C2Cl4液體的巨箱放在1500m深地底下,C2Cl4常用於乾洗衣服。有關實驗場地的圖片,請瀏覽RaymondDavisJr.的網頁(盒子四)。盒子四2002年諾貝爾物理獎得主RaymondDavisJr.的網頁:http://www.bnl.gov/bnlweb/raydavis/;關於太陽中微子實驗裝置的圖片,可閱覽:http://www.bnl.gov/bnlweb/raydavis/pictures.htm,其中有RaymondDavisJr.在地底礦坑的水池游泳的照片。實驗的原理是部份太陽中微子可以與Cl發生(6)的作用。不過,(6)式是弱力引起的,極難發生。即使600噸的液體內有超過1030個Cl原子,每日(6)式發生不夠一次!要測量(6)式發生的次數,便要數一數有多少過產生了。在1968年,實驗開始收集數據,在每兩個月的時間才發現十多顆。

要注意的是要在1030個原子中隔離十多顆,比在全世界人口中找一個人更難,可算是大海撈針。 既然每年只數到約百多顆,要小心刪除影響結果的因素,RaymondDavisJr.決定長時期作測量。時間多長呢?共25年!由1970年起一直不停地測量至1994年。物理實驗是要耐心進行的,急不來!就是這個20多年的實驗證明了太陽能的核聚根據,亦為RaymondDavisJr.帶來2002年諾貝爾獎。六、中微子望遠鏡和中微子天文學 中微子的源頭很多,除了從恆星中心產生外,連大爆炸時也有一些。按天文物理理論推算,宇宙中的中微子數目要比質子和中子的總數多百倍。既然如此,要做天文觀測,便不能忽略觀測中微子。RaymondDavisJr.對太陽中微子的實驗裝置(見盒子四)便是典型的中微子望遠鏡。在過去20年,在日本、加拿大和歐洲也建造了大型的中微子望遠鏡。一般天文望遠鏡總是放在山上高處,甚至放在太空(如Hubble望遠鏡),但中微子望遠鏡則放在地底愈深愈好。日本的神岡宇宙素粒子研究中心的中微子裝置便將2000多噸的水放在1000m深的地底(盒子五),其項目主持人小柴昌俊(MasatoshiKoshiba)亦獲得2002年諾貝爾獎。歐洲多國已計劃在地中海海底放下中微子探測裝置。盒子五日本的神岡宇宙素粒子研究中心的巨型中微子裝置在1987年測到由超新星爆炸(1987A)來到地球的中微子。在1016顆經過實驗設備的中微子,測量到12顆!其靈敏度可想而知,是當今科技前沿。有關圖片可閱覽http://www-sk.icrr.u-tokyo.ac.jp/sk/photo/high.html。七、研究的開拓性 重要的物理實驗要有開拓性。RaymondDavisJr.廿多年的數據發現的數目與太陽理論的推測少了一倍有多。究竟是那裡出錯呢?是我們對太陽的認識不夠深,還是實驗不夠精確?經過多年來在多個國家的實驗證明,我們的太陽理論是正確的,但有一部份在從太陽到地球的旅途中變質為另一種中微子(即不是伴隨電子出現的中微子),因而實驗無法測度。 這發現非同小可。因為按可以變身的條件是其質量不為零。前文已知中微子質量極小,但是否為零,現時還是一個熱門的研究問題。要是中微子確有質量,對當今兩個物理與天文的重大課題,便有所啟示。其一是天文物理到現今觀測到的所有物質,不到全部應有的物質的十分一。那些看不到的物質即所謂「暗黑物質」(DarkMatter)。宇宙中的中微子多不可數,只要有小小的質量便可幫助我們理解暗黑物質之謎。其二是當今粒子物理(即研究物質最細小成份的物理)的理論認為中微子質量為零。中微子實驗指出中微子質量不為零,則表示最基礎的理論有必要修正。由此可見,中微子的研究對我們了解最大(天文學)和最小(基本粒子)尺寸的物理都很重要。

[2002年11月]作者簡介許伯銘1981年在香港大學物理系畢業。1987年取得美國俄亥俄州立大學博士學位。在美國哈佛大學當博士後研究員後,曾在台灣中央大學任教。1992年起加入香港中文大學,現任物理系教授。研究方向包括固體物理和統計物理,亦開始嘗試研究物理學與金融、經濟現象的關係。近年也參與中學中四、五物理課程的修改工作和嘗試對中學生和老師們介紹物理新進展。關鍵字詞:b衰變、核聚變、太陽能、中微子、天文學課程綱要內相關課題:核聚變,太陽能量的來源,同位素,b衰變課程綱要延伸課題:帶出觀念:b衰變除電子外,還產生中微子。b衰變涉及弱作用力。中微子很難被發現。做物理實驗要好好設計,要有耐心。熱身討論︰l見盒子一、二、三。閱後討論︰l太陽中心每秒發出約1030顆中微子,試粗略估算每秒有多少顆通過地球。(同學要先找地球離太陽的距離和地球半徑的數據。)l討論要進行像中微子望遠鏡般大型物理實驗的社會條件(人力、物力、國際合作、工程技術、為什麼要做等等)。l同學對「基本粒子物理」可能很有興趣。有關其內容,老師們可參考前述資料[4]。閱後活動:相關網站︰其他參考資料︰參考書目/資料︰[1]有關諾貝爾獎的正式公佈,可閱覽瑞典NobelFoundation網頁http://www.nobel.se。[2]介紹中微子的網頁有:whttp://www.ps.uci.edu/~superk/neutrino.htmlwhttp://wwwlapp.in2p3.fr/neutrinos[3]盒子四、五內的網頁提供研究中微子物理的大型實驗裝置的圖片。[4]老師們可參考上海科技教育出版社出版教育部師範教育司組織編寫的「20世紀物理學概觀」。這本書是全國中小學教師繼續教育的專業必修課教材。

您可能关注的文档

- 21、《诺贝尔》

- 21《诺贝尔》课件1

- 解读百年诺贝尔生理与医学奖提高药理学课堂教学效果

- 贝尔宾测试结果

- 奥苏贝尔的学习分类

- 奥苏贝尔的有效教学思想

- 诺贝尔经济学奖得主系列介绍之一

- 衡水银贝尔液压滤清器有限公司

- 2016年呼伦贝尔市初中毕业生学业考试

- 呼伦贝尔草原春赏兴安杜鹃花相约童话阿尔山魅力满洲里跨国

- 呼伦贝尔市地震局cg0003号采购明细

- 熵的物理学意义诺贝尔 nbsp 2010年07月21日

- 2017年呼伦贝尔市地方

- 金贝尔艺术博物馆

- [汇编]2012年度诺贝尔文学奖刚刚揭晓1

- 《知觉的进化》(塞西莉亚·海斯 & 路德维希·胡贝尔,英文版,“麻省理工”理论生物学教材)

- 最新 高考 阅读与作文素材_中国第一位诺贝尔科技奖获得者,屠呦呦解读

- 直升机旋翼陀螺效应和贝尔希拉控制