- 284.50 KB

- 2022-06-16 13:56:16 发布

- 1、本文档共5页,可阅读全部内容。

- 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。

- 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。

- 文档侵权举报电话:19940600175。

历史故事的运用与设计【关键词】历史故事理解性学习“了解-理解-见解”的历史学习模式【摘要】历史故事的设计与运用有助于学生更好地理解历史,生动鲜活的历史故事,让学生对历史学习更有兴趣,同时学生的历史思维得到锻炼,历史学科的素养和功能得到提升。历史故事的设计与应用应当讲究策略,讲究实效,历史课题“高中历史学习模式‘了解’—‘理解’—‘见解’的理论建构和实践探索”在教学实践中的有益探索。现行的历史教科书,其历史叙述的方式具有学术化和概括性的特点,缺少鲜活的史实,缺少生动的故事。如果单纯使用教科书,学生学起来难免单调枯燥,也很难激活学生的思维。我们开展历史课题研究“高中历史学习模式‘了解’—‘理解’—‘见解’的理论建构和实践探索”题研究中*本文为江苏省教育科学“十二五”规划立项课题研究成果之一,课题名称:“高中历史学习模式‘了解’—‘理解’—‘见解’的理论建构和实践探索的研究”,批准号为:D/2011/02/203,有意识地把历史故事引入课堂,让学生生动的了解历史,更有效地理解历史,更能水到渠成地形成自己的历史认识和独特见解。这样的历史会更有趣味,更耐人寻味。德国教育家第斯多惠在谈到“怎样使课堂产生趣味”指出:“(1)变换花样;(2)教师要活泼;(3)教师要充分发挥个性。俗话说:花样翻新是调剂生活。为什么就不该叫学生看到教师用多种形式和形象来讲授教材呢(通常一味照本宣科,枯燥无味)?”【1】第斯多惠.《德国教师培养指南》[M].北京:人民教育出版社2011.11】而用故事诉说历史正体现这些要求,老师饱含激情地讲述历史故事,那一定是“生动活泼”的,也改变课堂的单调乏味,教师对历史的解读、讲述充分发挥教师的主导效应。历史故事源于历史叙事,台湾嘉义中正大学汪荣祖教授尤其强调历史叙事的重要性,他在梳理西方历史叙事著作后,坚定地认为“这些著作对我最重要的影响是让我觉得叙事的重要,其实一开始我就认为叙事蛮重要的,后来主流都用社会科学报告方式,我不太喜欢。可是现在这个叙事回来了,我觉得自己的方向应该是正确的。”【2】陈菁霞.历史书写应该回到叙事.[N]北京:中华读书报2012.7.272】2009年新版《辞海》对“故事”是这样解释的:“①叙事性文学作品中不可或缺的要素,是按时间顺序排列的事件的叙述。故事与重在叙述事件因果关系的情节有所不同,多是情节的基础。②文学体裁的一种。侧重于事件过程的描述,强调情节的生动性和连贯性,较适于口头讲述,通俗易懂。”【3】《辞海》[M].上海:上海辞书出版社2009.93】根据这样的解释,结合历史学科的特性,大致概括出“历史故事”的一般特征:①是一个相对完整的历史事件,可以明白无误了解事件的来龙去脉;②这个事件的情节生动,读起来、听起来都很有趣;③这个事件结构单一,不复杂,没有多少听力和理解的障碍;④这个事件适于口头表述,不同于文献资料那样讲究文辞、句法和章法。基于对“历史故事”的理解,我们在运用“历史故事”的时候,应注意到以下要求。其一,一定要保证历史故事的真实性。如今是信息爆炸时代,各种信息真真假假、虚虚实实,老师一定要有鉴别力。查找的历史故事应当有出处,经得起推敲和考证,不可以讹传讹。历史故事有别于人造史料,有别于文学作品,它一定是属于“历史”6

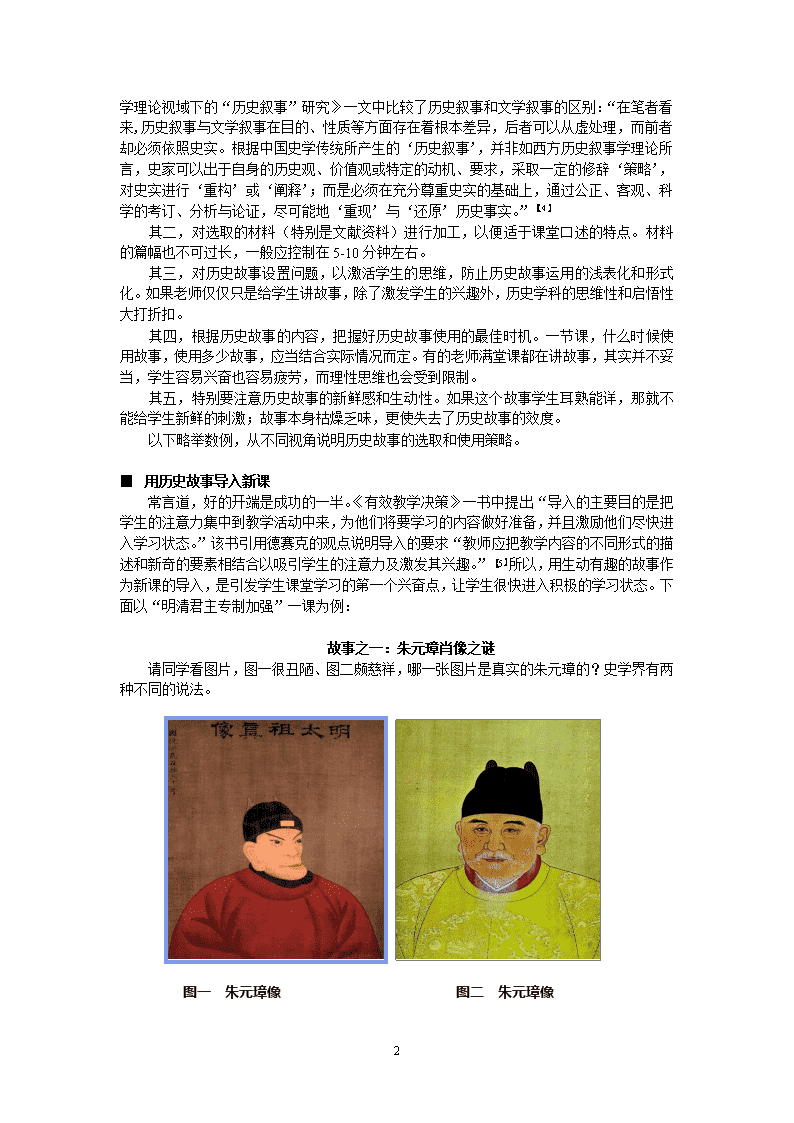

的。杨倩如在《史学理论视域下的“历史叙事”研究》一文中比较了历史叙事和文学叙事的区别:“在笔者看来,历史叙事与文学叙事在目的、性质等方面存在着根本差异,后者可以从虚处理,而前者却必须依照史实。根据中国史学传统所产生的‘历史叙事’,并非如西方历史叙事学理论所言,史家可以出于自身的历史观、价值观或特定的动机、要求,采取一定的修辞‘策略’,对史实进行‘重构’或‘阐释’;而是必须在充分尊重史实的基础上,通过公正、客观、科学的考订、分析与论证,尽可能地‘重现’与‘还原’历史事实。”【4】杨倩如.史学理论视域下的“历史叙事”研究[N]北京:光明日报2011.5.26其二,对选取的材料(特别是文献资料)进行加工,以便适于课堂口述的特点。材料的篇幅也不可过长,一般应控制在5-10分钟左右。其三,对历史故事设置问题,以激活学生的思维,防止历史故事运用的浅表化和形式化。如果老师仅仅只是给学生讲故事,除了激发学生的兴趣外,历史学科的思维性和启悟性大打折扣。其四,根据历史故事的内容,把握好历史故事使用的最佳时机。一节课,什么时候使用故事,使用多少故事,应当结合实际情况而定。有的老师满堂课都在讲故事,其实并不妥当,学生容易兴奋也容易疲劳,而理性思维也会受到限制。其五,特别要注意历史故事的新鲜感和生动性。如果这个故事学生耳熟能详,那就不能给学生新鲜的刺激;故事本身枯燥乏味,更使失去了历史故事的效度。以下略举数例,从不同视角说明历史故事的选取和使用策略。■用历史故事导入新课常言道,好的开端是成功的一半。《有效教学决策》一书中提出“导入的主要目的是把学生的注意力集中到教学活动中来,为他们将要学习的内容做好准备,并且激励他们尽快进入学习状态。”该书引用德赛克的观点说明导入的要求“教师应把教学内容的不同形式的描述和新奇的要素相结合以吸引学生的注意力及激发其兴趣。”【5】威廉·威伦等.《有效教学决策》[美][M].北京:科学教育出版社2009.35】所以,用生动有趣的故事作为新课的导入,是引发学生课堂学习的第一个兴奋点,让学生很快进入积极的学习状态。下面以“明清君主专制加强”一课为例:故事之一:朱元璋肖像之谜请同学看图片,图一很丑陋、图二颇慈祥,哪一张图片是真实的朱元璋的?史学界有两种不同的说法。图一朱元璋像图二朱元璋像6

一种说法,以历史学家吴晗为代表。朱元璋的相貌很不体面,甚至丑陋,到了老年尤其是难看,一脸凶相。朱元璋找了许多画工来画自己的像,画得都很逼真。可是,越是画的逼真,朱元璋越是不满意。后来有一个聪明的画工,猜中了朱元璋是心思,他画的朱元璋像,轮廓有点像,却一脸和气,充满了慈祥的样子。这使朱元璋很满意,命人描了许多份,分赐诸子。所以朱元璋的像现有两种,一种丑陋的是他是真面目,另一种却是美化之笔。——吴晗《朱元璋传》(陕西师大出版社2008年9月第一版)P241-242另一种说法,以语言学家、教育家朱星为代表。朱元璋长的四方脸,浓眉大眼,十分魁伟。故宫还保存了一张朱元璋老年的画像,胡须都白了,但精神还很壮。可见他年轻时魁伟多力,所以能身先士卒,冲锋陷阵。朱元璋喜欢亲自出宫微服私访,他怕人家认出,故意画了个伪像,所说的“五岳朝天”:高额、高颧骨、高鼻,再加上突出的下额,很可怕,教人民传摩,解放前还保存在明孝陵。这样以假乱真,他就可以自由微服私访,无人怀疑了。——朱星《中国皇帝评论》(中华书局出版2005年10月)P138请问:你认同哪一种说法?谈谈你的理由。听了“朱元璋真假肖像之谜”,你有何启迪?解读:这两则小故事,配合图片,生动、直观,让学生初步感受明朝的专制、独裁达到何种程度。朱元璋无论为了美化自己,还是为了吓唬百姓,无一例外都是一种恐怖统治。而朱元璋的微服私访并不是为了了解民情、关注民生,而是为了监督官员、防范百姓。专制的淫威下,老百姓不敢说,不敢想,也不敢做,思想受到钳制,精神不得自由,社会也就很难进步。中西方距离的拉大,中国脱离世界先进文明渐行渐远,始自明朝中后期,源自朱元璋的独裁统治。通过文本学习,学生更明了明朝废丞相所导致君主专制的进一步加强。钱穆《国史大纲》剖析精准“明代是中国传统政治之再建,然而恶化了。恶化的主因,便在洪武废相。太祖是一位雄猜之主。……自秦以来辅佐天子处理国政的相位,至是废去遂成绝对君主独裁的局面。”【6】钱穆《国史大纲》[M].北京商务印书馆2011年9月第一版6】■用历史故事阐释历史事件引入历史故事打开学生的思维,恰如“风乍起,吹皱一池春水”,课堂一定会发生变化,有助于学生思维的展开,有助于学生对历史事件、历史人物的理解。如“太平天国运动”一课,用洪秀全的小故事来说明这场“农民运动的兴起”、“农民阶级的局限”很有帮助。故事之二:洪秀全早期的人生经历之一、科考落榜与人生转折:6

洪秀全出生在广州城外约30英里处的花县,是一个客家农户的第三子。他在孩提时非常自负、跋扈、脾气暴躁,但在学业上表现出相当高的天赋,自幼就有“才学优俊”之名。整个家族都指望他能科场登第而光宗耀祖并惠及桑梓。他从15岁到29岁,四次考秀才都不中。每次初试都进入前十,每次复试必在榜外,希望总是一次次从云端高处摔落粉碎。——《看历史·出天国记》2011年第8期“天国前史:1840年的绝望与幻境”请问:联系当时的社会现实,洪秀全屡试不中说明什么?解读:这个问题让学生畅所欲言,发展学生的想象力,以便激活学生的思维。天赋颇高的洪秀全屡试不中只能说明科场腐败透顶,考试制度严重不公平,也折射社会的黑暗。之二、一个大梦与一场“大乱”:1837年第三次落榜之后,洪秀全沮丧万分,以致得了重病。在神智昏迷之际,幻觉到有一个老妪,即“天母”,为他清洗身体,并对他说:“我儿,你在凡界身体弄脏了。让我给你到河中洗涤,然后再去见你父。”随后他被带到天庭,在那里,一个身穿乌龙袍、蓄着金色胡须的可敬长者给了他一柄斩妖宝剑和一方斩妖玺。以后数次拜访天庭期间,他见到了一个他称其为长兄的中年男子,此人教他如何斩灭妖魔。洪秀全还看到孔夫子向那位可敬的长者忏悔罪孽,因为他没有在经书中清楚地解释真理。洪秀全的这种神智昏迷和幻觉,断断续续地持续了四十天。——据徐中约《中国近代史》(世界图书出版公司2008年1月)P179请问:常言道“日有所思,夜有所梦”,洪秀全这个梦反映了他何所思?解读:说梦、解梦,能激发学生兴趣,让历史更贴近生活,更有人情味。对孔子儒家思想、科举考试死读四书五经的强烈不满,也对社会现实的不满。希望借助西方基督教改变现实,改变命运。之三、改名信教与天国架构:洪秀全曾在广州街头得到一本小册子《劝世良言》,当他潜心研读后,觉得书中记述和六年前的那场大梦高度吻合。他宣称,梦中的金袍老人就是皇上帝,中年人就是耶稣基督,而自己就是“皇上弟的次子、救世主基督的胞弟”,他是受命下凡来助人“打到人世间的一切恶势力,直至高高在上的皇帝”,建立一个“天下男女皆兄弟姐妹”的人间天国。病愈后他为了避讳“耶火华”,将小名“火秀”改成了“秀全”,认为自己是“人中之王”。6

——《看历史·出天国记》2011年第8期“天国前史:1840年的绝望与幻境”请问:洪秀全因避讳而改名、信教,说明什么问题?解读:这个故事在激发兴趣的同时,引发学生思考,可以帮助理解农民阶级的局限性。一方面,他封建思想对他深刻的影响,一方面,他产生了“斩邪留正”推翻清政府的人生规划。■用故事开展探究活动历史课堂的问题探究,可培养学生更好地认识历史,并形成深入思考的习惯。为了让探究更为有效,补充一些故事,让学生从中获得一些启悟。如,鸦片战争清政府为何失败?补充杨芳的故事,可形象地说明闭关自守导致的颟顸自大和愚昧无知。故事之四:杨芳的御敌之道杨芳以身经百战的以勇将而闻名,二十多年前他就担任过直隶总督。他听说英军炮击准确如神,感到奇怪,就跟巫术师商量对付的办法。巫术师认为敌阵中有会使妖术的人,一定要破除他们的妖术。他说“外人妖术最忌妇女小便。所以妇女的马桶可以作为制胜敌人的武器。打开尿桶的盖,将尿桶正冲着敌船,妖术立即可破。尿桶愈多愈好。”杨芳来到广州,发出的第一道命令就是征集妇女的尿桶。结果,可想而知,尿桶当然不会有任何效果。——据【日】陈舜臣《鸦片战争实录》(重庆出版集团2008年11月第一版)解读:《鸦片战争》一课,老师肯定会组织学生讨论:清政府战败的原因及启示。这则故事生动有趣,学生在爆笑声中会思考、会讨论,这对学生理解鸦片战争失败很有帮助。对此,陈旭麓在《近代中国的新陈代谢》中评述道:等而下之的杨芳,则收集妇女溺器为“压胜具”,视“夷炮”为邪教法术。其仓皇失措在西方的近代炮火面前又表现了一种历史的调侃。杨倩如在解释“历史叙事何以备受关注”写道:“20世纪七八十年代以来,‘历史叙事’成为中外史学界关注的一个热点。考其缘由,在于大量哲学、社会学和文学等方面的理论冲击历史学传统的研究领域和理论体系,致使历史学遭遇到前所未有的挑战和危机,有人甚至预言有“亡史”的威胁。当前遭遇的最新挑战主要来自后现代主义思潮和以影视、网络为主的大众传媒,“历史叙事”被视为文学形式之一,史学研究与哲学分析、心理臆测和文学想象混为一谈,否定了历史记录的客观性、史学求真的可能性和历史编撰的规律性。由此‘史’与‘事’被割裂开来,‘事’不必尽出于‘史’,人们可以为了‘叙事’而任意杜撰‘历史’,这又引起了学界新的论争,并影响到民间对于史学的认知和对史实的判断。这些问题的出现,究其实质,涉及到历史的编撰、叙述、阐释与传播、普及、评价,而这些又都与‘历史叙事’研究有关。”【7】杨倩如.史学理论视域下的“历史叙事”研究[N]北京:光明日报2011.5.26我以为,当下,我们历史课堂太缺少“历史叙事”。其实现在很多史学名著把历史故事插入其中,增加史书的活性和灵性。如,美国菲利普·费尔南德兹-阿迈斯托编著的《世界:一部历史》每一章的开头都生动地讲述一个历史故事,这自然激发人们进一步阅读的兴趣。有的篇章的还以生动的历史故事作结,耐人寻味。无独有偶,杰里·本特利的《新全球史》更是穿插丰富的历史故事,“每一章都以一个人的故事为开头,既激发了学生的兴趣同时也勾勒出该章的主题。”(杰里·6

本特利等.《新全球史》[M].北京北京大学出版社2009年2月)诸位同仁不妨读一读,很有启发。第斯多惠强调:“我们亲身体验到课堂教学艺术不是传授艺术,课堂教学艺术是激发、启迪和活跃。”我们给学生补充一些历史故事正是基于这样的考虑:用故事诉说历史,以历史启迪智慧。姓名:刘强单位:江苏省锡山高级中学地址:江苏省无锡市惠山区政和大道1号邮编:214174手机:13255118986邮箱:867155207@qq.com6