- 88.00 KB

- 2022-06-16 12:17:47 发布

- 1、本文档共5页,可阅读全部内容。

- 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。

- 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。

- 文档侵权举报电话:19940600175。

光子芯片更进一步,攻克光线控制难题,或将迎来更加强大的光子芯片 近日,哥伦比亚大学应用物理系助理教授虞南方(Nanfang

Yu)博士率领的研究团队,利用纳米天线,成功地发明了一种能够在狭窄路径,或者所谓的“波导”中,对光线传播进行高效控制的新途径。该论文发表于4月17日在线出版的《自然·纳米技术》杂志上。 相比于依赖电子进行数据传输的集成电路,光子集成电路(IC)利用在波导中传播的光线进行数据传输。而打造这类电路的关键之处在于对光传播这一过程进行有效地控制。虞教授的方法将为人们带来更快、更强大、效能更高的光子芯片。不仅如此,这样的芯片反过来也将为光子通信与光子信号处理带来翻天覆地的变革。 虞教授说,我们所打造的这一个集成纳米光子器件,所占面积是有史以来最小,但却同时拥有迄今为止最宽的工作带宽。在纳米天线的帮助下,我们能够大大减小光子集成器件的尺寸。而尺寸减小的程度,不亚于在20世纪50年代时,由半导体晶体管取代大型真空管的那一大跨越。如何能够以有效的方式去控制波导中传播的光线?这个问题一直是这一领域最为基础和重要的科学问题。而我们的工作则为这个问题找到了一个革命性的答案。

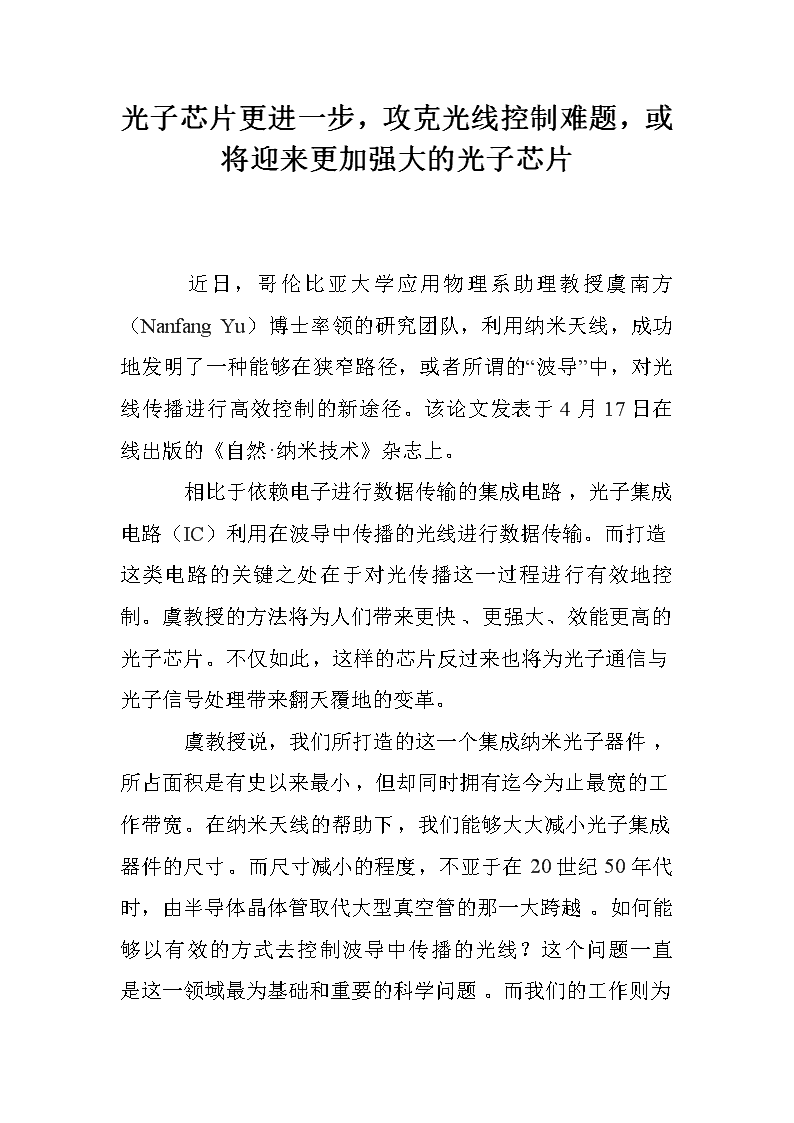

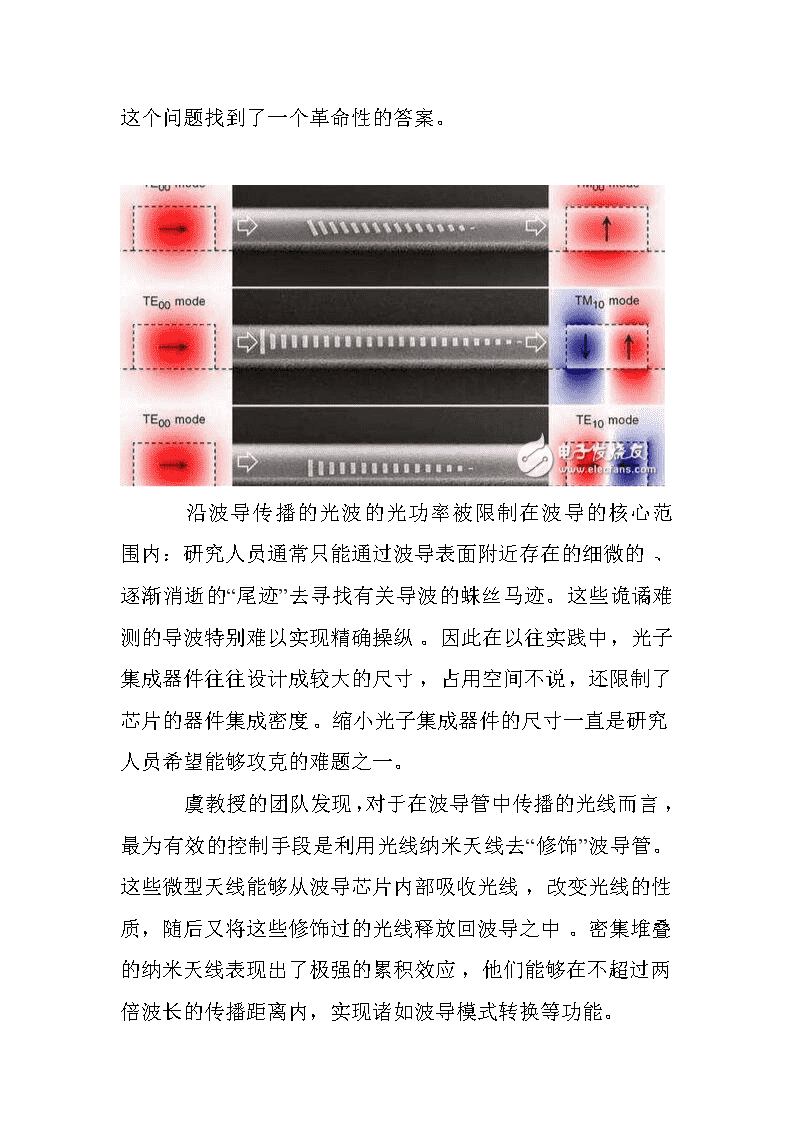

沿波导传播的光波的光功率被限制在波导的核心范围内:研究人员通常只能通过波导表面附近存在的细微的、逐渐消逝的“尾迹”去寻找有关导波的蛛丝马迹。这些诡谲难测的导波特别难以实现精确操纵。因此在以往实践中,光子集成器件往往设计成较大的尺寸,占用空间不说,还限制了芯片的器件集成密度。缩小光子集成器件的尺寸一直是研究人员希望能够攻克的难题之一。 虞教授的团队发现,对于在波导管中传播的光线而言,最为有效的控制手段是利用光线纳米天线去“修饰”波导管。这些微型天线能够从波导芯片内部吸收光线,改变光线的性质,随后又将这些修饰过的光线释放回波导之中。密集堆叠的纳米天线表现出了极强的累积效应,他们能够在不超过两倍波长的传播距离内,实现诸如波导模式转换等功能。 虞教授说,“在传统方法中,我们使用的器件长度大多数达到了波长的数百倍。考虑到这一点,我们的研究称得上是一次重大突破。我们已经能够将设备的尺寸减小到原来的十分之一甚至百分之一。” 图|光子集成电路示意图,其中一条分支将入射的基本波导模式转换成二阶模式 虞教授团队打造了一款可将某一波导模式转换为另一波导模式的模式转换器。而这一转换器是

实现所谓的“模式分多路复用”(MDM)这一技术的关键所在。一个光波导可以承载一组基础波导模式,以及一系列更高阶的波导模式,正如同一根吉他弦既能弹奏出一个基本音,也可以作为和弦中的一部分。 MDM这一手段能够大大增强一块光学芯片的信息处理能力。具体来说,在同一根波导管内,人们可以使用颜色相同但是拥有不同波导模式的光线,实现同时传输多个独立的信道。打个比方说,这种效果就像是金门大桥的交通承载能力在一夜之间扩容了好几倍。虞教授解释道,我们的波导模式转换器使得创建更多的信息途径成为了可能。 虞教授的下一步计划,是将具有主动调节功能的光学材料置入光子集成器件内部,从而实现对在波导内部传播的光线的主动控制。该装置有望成为现实增强(AR)眼镜的基本组成单元。现实增强眼镜的原理是首先确定佩戴者的眼镜像差,随后将经过校正的图像投影到眼镜之中。 目前,虞教授正与他在哥伦比亚工程系的同事们,包括麦克·立普森(MichaelLipson)教授,艾利克斯·该塔(AlexGaeta),德米特里·巴索夫(DemetriBasov),吉姆·霍恩(JimHone)和哈里什·克里史娜斯瓦米(HarishKrishnaswamy)就这一项目展开合作。除此之外,虞教授还在探索将波导中传播的波转换为强表面波,在未来,这或许可用作芯片上的化学与生物传感器。

您可能关注的文档

- 更进一步巧妙设置让大蜘蛛更高效工作

- 学校保先活动精彩演讲——百尺竿头更进一步

- 百尺竿头 更进一步:纪念《中国经济史研究》创刊20周年笔谈(1)

- 百尺竿头 更进一步:纪念《中国经济史研究》创刊20周年笔谈(1)论文

- EPOS4 Compact定位控制器:适用于工业以太网,使工业4.0更进一步.doc

- ABB本地化战略更进一步 在华第三家应用中心落户重庆.doc

- VR-AR-MR+医疗,助力医学研究更进一步.doc

- NTT展开AI故障预测实验 IIoT事业更进一步.doc

- 停车诱导系统让智慧停车向无人化管理发展更进一步

- 华为发布全球首款4.5G芯片 向5G更进一步.doc

- 华为麒麟960:精于细节,但还需更进一步!.doc

- 天齐锂业年产2万吨碳酸锂工厂项目的实施 离2020年实现10万吨目标更进一步.doc

- 提速降费政策更进一步 取消流量“漫游”费为5G铺路.doc

- 机器人成功帮猪修复受损的食道 医疗技术更进一步.doc

- 随着生物识别技术的发展,安全也更进一步.doc

- 百尺竿头更进一步:纪念《中国经济史研究》创刊20周年笔谈(1)

- 电子行业:5G商用更进一步;中国成半导体设备第一大市场

- 百尺竿头 更进一步:纪念《中国经济史研究》创刊20周年笔谈(1)_1