- 143.01 KB

- 2022-06-16 12:29:55 发布

- 1、本文档共5页,可阅读全部内容。

- 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。

- 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。

- 文档侵权举报电话:19940600175。

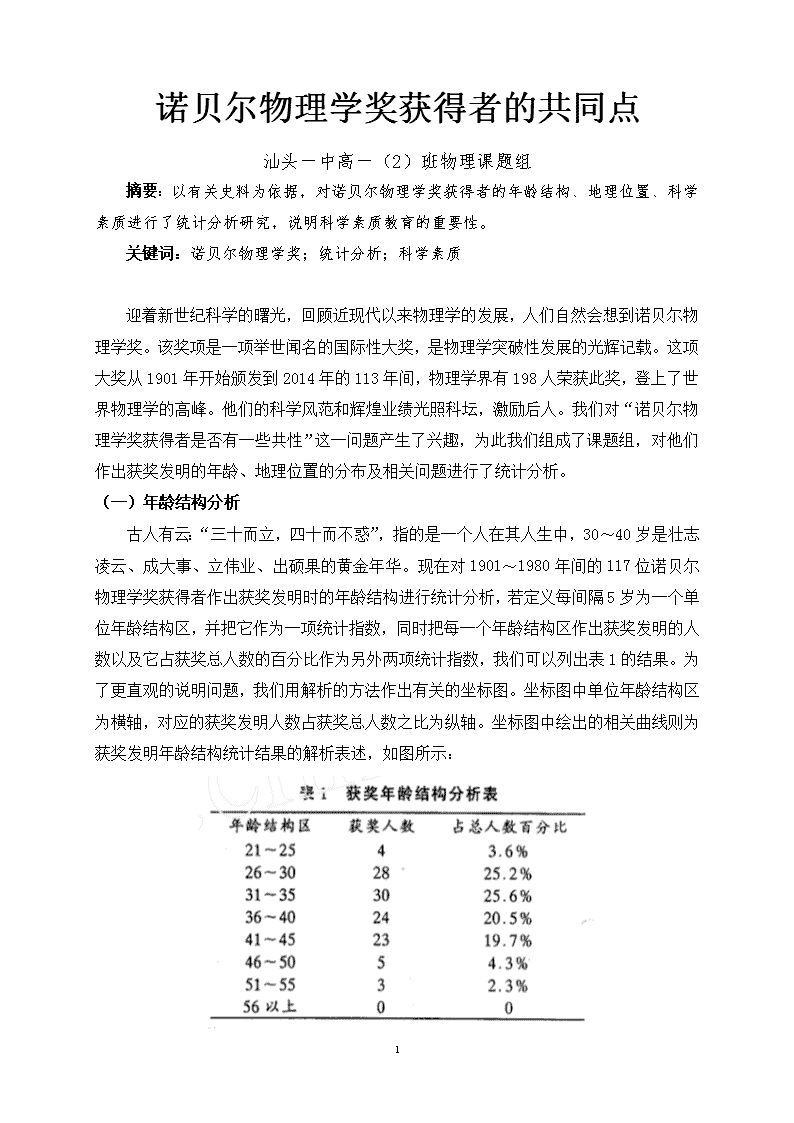

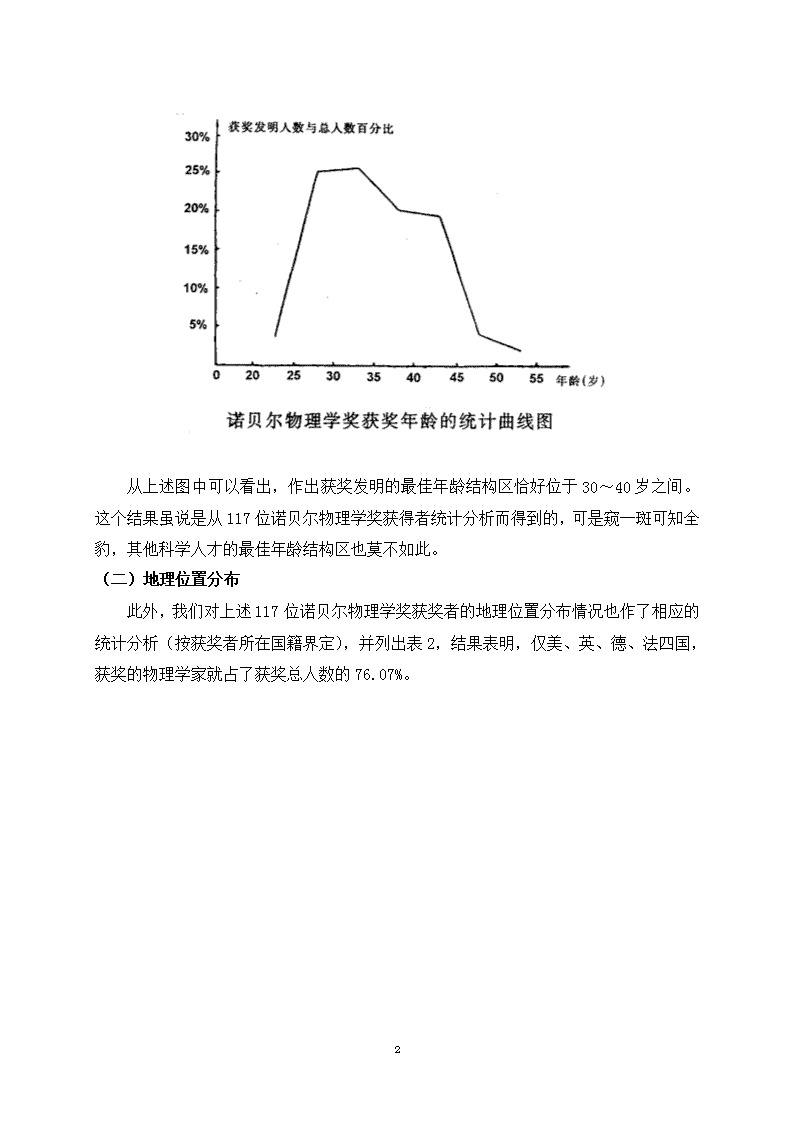

诺贝尔物理学奖获得者的共同点汕头一中高一(2)班物理课题组摘要:以有关史料为依据,对诺贝尔物理学奖获得者的年龄结构、地理位置、科学素质进行了统计分析研究,说明科学素质教育的重要性。关键词:诺贝尔物理学奖;统计分析;科学素质迎着新世纪科学的曙光,回顾近现代以来物理学的发展,人们自然会想到诺贝尔物理学奖。该奖项是一项举世闻名的国际性大奖,是物理学突破性发展的光辉记载。这项大奖从1901年开始颁发到2014年的113年间,物理学界有198人荣获此奖,登上了世界物理学的高峰。他们的科学风范和辉煌业绩光照科坛,激励后人。我们对“诺贝尔物理学奖获得者是否有一些共性”这一问题产生了兴趣,为此我们组成了课题组,对他们作出获奖发明的年龄、地理位置的分布及相关问题进行了统计分析。(一)年龄结构分析古人有云:“三十而立,四十而不惑”,指的是一个人在其人生中,30~40岁是壮志凌云、成大事、立伟业、出硕果的黄金年华。现在对1901~1980年间的117位诺贝尔物理学奖获得者作出获奖发明时的年龄结构进行统计分析,若定义每间隔5岁为一个单位年龄结构区,并把它作为一项统计指数,同时把每一个年龄结构区作出获奖发明的人数以及它占获奖总人数的百分比作为另外两项统计指数,我们可以列出表1的结果。为了更直观的说明问题,我们用解析的方法作出有关的坐标图。坐标图中单位年龄结构区为横轴,对应的获奖发明人数占获奖总人数之比为纵轴。坐标图中绘出的相关曲线则为获奖发明年龄结构统计结果的解析表述,如图所示:6

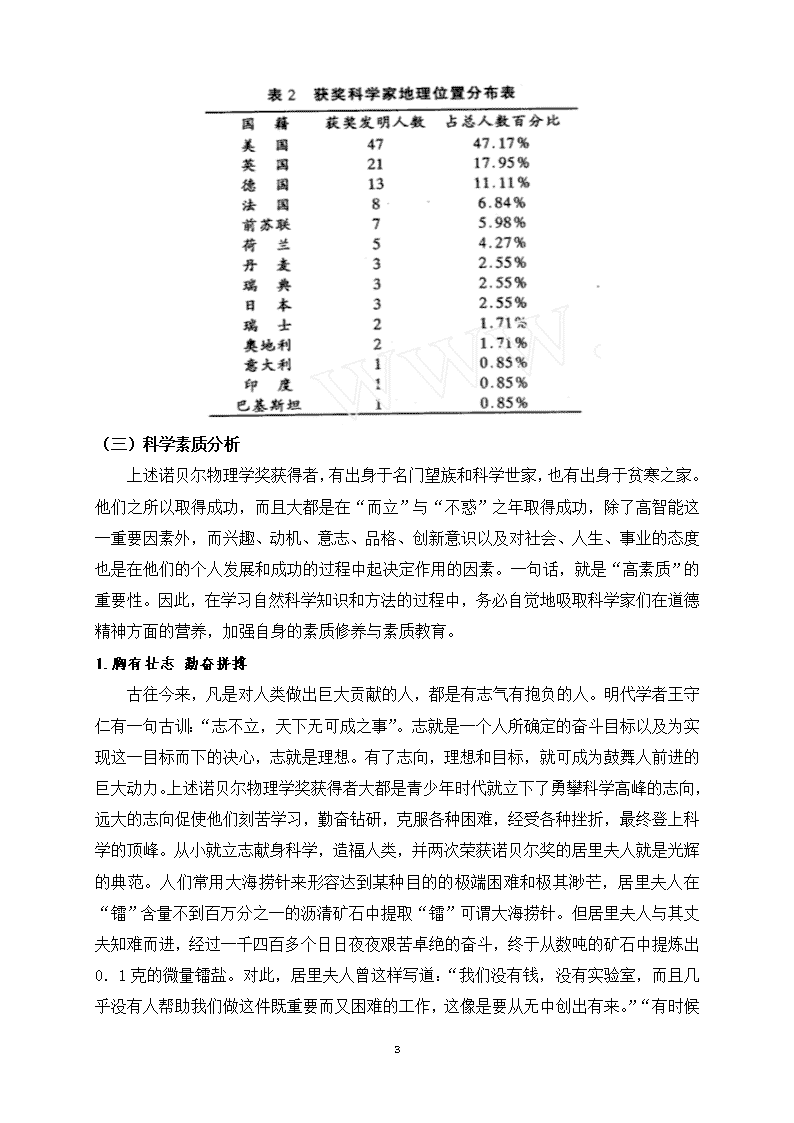

从上述图中可以看出,作出获奖发明的最佳年龄结构区恰好位于30~40岁之间。这个结果虽说是从117位诺贝尔物理学奖获得者统计分析而得到的,可是窥一斑可知全豹,其他科学人才的最佳年龄结构区也莫不如此。(二)地理位置分布此外,我们对上述117位诺贝尔物理学奖获奖者的地理位置分布情况也作了相应的统计分析(按获奖者所在国籍界定),并列出表2,结果表明,仅美、英、德、法四国,获奖的物理学家就占了获奖总人数的76.07%。6

(三)科学素质分析上述诺贝尔物理学奖获得者,有出身于名门望族和科学世家,也有出身于贫寒之家。他们之所以取得成功,而且大都是在“而立”与“不惑”之年取得成功,除了高智能这一重要因素外,而兴趣、动机、意志、品格、创新意识以及对社会、人生、事业的态度也是在他们的个人发展和成功的过程中起决定作用的因素。一句话,就是“高素质”的重要性。因此,在学习自然科学知识和方法的过程中,务必自觉地吸取科学家们在道德精神方面的营养,加强自身的素质修养与素质教育。1.胸有壮志勤奋拼搏古往今来,凡是对人类做出巨大贡献的人,都是有志气有抱负的人。明代学者王守仁有一句古训:“志不立,天下无可成之事”。志就是一个人所确定的奋斗目标以及为实现这一目标而下的决心,志就是理想。有了志向,理想和目标,就可成为鼓舞人前进的巨大动力。上述诺贝尔物理学奖获得者大都是青少年时代就立下了勇攀科学高峰的志向,远大的志向促使他们刻苦学习,勤奋钻研,克服各种困难,经受各种挫折,最终登上科学的顶峰。从小就立志献身科学,造福人类,并两次荣获诺贝尔奖的居里夫人就是光辉的典范。人们常用大海捞针来形容达到某种目的的极端困难和极其渺芒,居里夫人在“镭”含量不到百万分之一的沥清矿石中提取“镭”可谓大海捞针。但居里夫人与其丈夫知难而进,经过一千四百多个日日夜夜艰苦卓绝的奋斗,终于从数吨的矿石中提炼出0.1克的微量镭盐。对此,居里夫人曾这样写道:“我们没有钱,没有实验室,而且几乎没有人帮助我们做这件既重要而又困难的工作,这像是要从无中创出有来。”“6

有时候我整天用和我差不多一般长的铁条,搅动一堆沸腾着的东西。到了晚上,简直是精疲力尽。”2.与人合作集思广益德国哲学家叔本华有一句名言:“单个的人是软弱无力的,就像漂流的鲁滨逊一样,只有同别人在一起,他才能完成许多事业”。这句话形象地说明人们所从事的社会活动和科学研究活动是一种社会化的集体劳动。这种劳动的性质决定要求彼此同行相亲,相互支持,善于同别人合作。合作能集思广益,知识互用,才能互补。它是突破难关,解决重大科研难题的方式之一。对此,从诺贝尔物理学奖获得者中可以得到有力的印证。其中,约翰·巴丁、利昂·库珀和罗伯特·施里弗老中青结合的科研攻关小组最令人称颂。为了解开导体的电阻为什么在超低温时会消失这个令人费解的斯芬克斯之谜,已经荣获过一次诺贝尔物理学奖的老教授巴丁深感单凭自己一个人是不行的,他便热忱地邀请年轻人一起合作攻关,其中有刚过不惑之年的库珀和年仅27岁的施里弗。库珀擅长理论演绎,对于量子统计、量子场论相当精通,在数理方法上的技巧和才能也相当出众。而施里弗理论基础扎实,才思敏捷。他们也乐于做巴丁的助手。这个老中青结合的攻关小组同心协力,取长补短,携手攻关,终于创立了超导微观理论(人们用他们三人名字的字头合并称为“BCS”理论),从物质微观结构中揭开了超导现象的奥秘,谱写了现代科学史上一支美妙动人的协奏曲。3.求异创新勇于探索诺贝尔物理学奖获得者都具有求异创新,勇于探索的科学素质。例如,爱因斯坦十分强调创新意识和创造性思维能力,他曾说“提出一个问题往往比解决一个问题更重要,因为解决一个问题也许仅是一个数学上的或实验上的技能而已。而提出新的问题,新的可能性,从新的角度去看问题,都需要有创造性的想象力,而且标志着科学的真正进步。”他还强调,“发展独立思考和独立判断的一般能力,应当始终放在首位。而不应当把获得专业知识放在首位。如果一个人掌握了他的学科的基础理论,并且学会了独立思考和工作,他必定会找到自己的道路,而且比起那种主要以获得细节知识为其培训内容的人来,他一定会更好的适应进步和变化。”6

正是这样,爱因斯坦自幼勤于思考,勇于探索,以其独有的创新精神于1905年连续发表了三篇具有划时代意义的论文。其中,《关于光的产生和转化的一个启发性观点》提出光量子概念,解决了经典物理学无法克服的有关黑体辐射、光致发光等困难。《热的分子运动论所要求的静液体中悬浮粒子的运动》为论证分子和原子的客观存在提供了重要依据。《论动体的电动力学》提出了传统观点大相径庭震惊科坛的相对论,成为现代物理学的一大支柱。当时,爱因斯坦年仅26岁。一个毛头小伙子在不到一年的时间内,分别在物理学的三个不同领域取得如此巨大的成就,实属科学史上前无古人,后乏来者的奇迹,这与爱因斯坦的创新精神是分不开的。此外,还有第一个荣获诺贝尔物理学奖的东方学者汤川秀树,自幼以理论物理作为研究方向,具有强烈的创新意识。当他得知一些著名物理学家在核力研究方面遭到失败时,他敏锐的意识到,这说明大家走进了一条歧路,必须立即从原来的设想中跳出来,换一个全新的立场来考虑问题。就这样,他突破传统观点,独辟蹊径,反复研究,几经挫折,终于成功地建立了具有划时代意义的核力理论(或介子理论)。4.情系故土热爱祖国虽然科学没有国界,但献身科学事业的物理学家都热爱祖国,他们的爱国热情是永远值得学习的。两次荣获诺贝尔奖的居里夫人,出生在波兰首都华沙,后来身在异国他邦从事科学研究活动,但她精神上始终与自己的祖国保持着联系。1898年,居里夫人与其丈夫发现了一种新元素并取名为“钋”(钋的法文意思是波兰),以此来表达对自己的祖国波兰的怀念之情。居里夫人在1898年7月写给理科博士学院的《报告》中详细记载了此事:“我们深信,从铀矿石中我们提炼出的物质里含有某种目前尚未发现的金属……一旦新金属的存在得到证实,我们拟将其命名为‘钋’,以纪念我俩的出生国。”居里夫人对祖国的赤诚之心,昭若日月!华裔物理学家,诺贝尔物理学奖获得者杨振宁和李政道,也非常关心自己祖国的科学事业。新中国诞生后,他们多次回国探亲、访问和讲学,为帮助祖国培养四化建设所需的高水平科学人才,为发展祖国的高能物理事业作出了很大的贡献。杨振宁在颁发诺贝尔奖贺宴上的演讲中讲道:“今天,当我站在这里和大家谈这些事情的时候,我深深地意识到,广义来说,我是既调合又抵触的中西方文化的产物。我愿意说,我以自己的中国血统和背景而感到骄傲,同样,我为能致力于作为人类文明一部分的,源于西方的现代科学而感到自豪。我已献身于现代科学,并将竭诚工作,为之继续奋斗。”80年代后期,李政道在看过电视《河殇》以后,寄给科学院院长周光召的信中这样写道:“五千年的黄土文化值得我们骄傲,希望我们今后的创业也能得到未来子孙们的尊敬”。“黄帝的儿女们,我们只要有志,不必害怕目前的贫穷,盼能启新自兴,望弗河殇自丧”。杨振宁和李政道先生的中华情结真是有口皆碑,令人钦佩!关于科学素质的其他许多问题,都可从诺贝尔物理学奖获得者身上得到诠释,限于篇幅,本文不一一赘述。(四)结束语6

具有几千年优秀文化传统,占世界人口1/5的中华民族,难道不应该有更大的进取吗?作为当代高中生,难道我们不应该勤奋学习,具备良好的科学素质,让自己在人生的最佳年龄有所作为吗?我们殷切地希望,在诺贝尔物理学奖的名单中,会有越来越多的不同国家、地区的科学家,也会有更多的中国物理学家的光辉印迹!参考文献61.吴芝兰等.诺贝尔物理学奖金获得者.厦门:福建教育出版社.2.宋玉升等.诺贝尔奖获得者演讲集——物理学.北京:科学出版社.3.上海物理学会.诺贝尔奖金获得者讲演集——70年代物理学.上海:上海知识出版社.4.江泓.世界著名科学家与科技革命.南开大学出版社.5.粟海泉.自然科学丛书·物理篇.天津:天津大学出版社.6.宁平治.杨振宁演讲集.天津:南开大学出版社6

您可能关注的文档

- 讲稿28、29达朗贝尔原理

- 理论力学第14章达郎贝尔原理

- 理论力学第7版第十三章达朗贝尔定理

- 理论力学经典课件第七章达朗贝尔原理

- 2006-2016年诺贝尔化学奖得主及其主要成就

- 历年诺贝尔物理学奖

- 英国爱尔兰游记9贝尔法斯特.ppt

- 呼伦贝尔大草原=TheHulunbeirGrassland1额尔古纳根河湿地

- 字理析解苏教版五上册生字--21.诺贝尔

- 2014-08-06 穿越内蒙古 呼伦贝尔大草原清爽自驾之旅(12天)

- 2010年07月青岛舒斯贝尔项目营销策划(nxpowerlite)

- 【教学设计】《诺贝尔》(苏教)

- 【同步练习】《诺贝尔》(苏教)

- 呼呼伦贝尔市政府投资项目管理办法

- 贝尔斯顿发[2012]000号总装车间生产运作管理办法2012

- 技术可以帮助我们解决环境问题——环境学家杰西·奥苏贝尔访谈录

- 呼伦贝尔大草原乐拍之旅1

- 2019呼伦贝尔旅游最佳路线,6日纯玩经典线路,一次玩个痛快!